現代社会では、AIエージェントがさまざまな分野で急速に普及し、その活用範囲は日々拡大しています。自律的に判断し他のシステムやエージェントと連携するAIエージェントは、業務効率化や新たな価値創出に貢献する一方で、その通信の安全性確保が非常に重要な課題となっています。

ひとたび不正アクセスや情報漏洩が起きれば、AI同士の信頼関係が崩れ、サービス全体の信頼性に深刻な影響を及ぼしかねません。そこで注目されているのが、ソフトバンク株式会社が開発するAIエージェント間の通信を保護する革新的技術「Agent Firewall(仮称)」です。これは単なるファイアウォールを超え、動的に通信リスクを評価し、ゼロトラストセキュリティの考え方を適用して信頼を再検証し続ける仕組みとして期待されています。

本記事では、「AIエージェント」の仕組みとそれに伴う通信リスクを整理しつつ、Agent Firewall(仮称)以下「Agent Firewall」と表記します。がどのようにこれらの課題を解決するかをわかりやすく解説します。さらに、A2Aプロトコルによるエージェント間の安全で効率的な連携や、データ主権の重要性についても触れ、AI社会における信頼の基盤構築の全貌をご紹介します。

最新のセキュリティ技術を知り、AIエージェントとその通信の安全性を高めるための第一歩として、ぜひご一読ください。

1. Agent Firewallとは何か?その基本と特徴

Agent Firewallの概要

Agent Firewallは、AIエージェント間の通信における安全性と信頼性を確保するために設計された先進的なセキュリティ技術です。従来のネットワークセキュリティが主に人間やデバイスの通信を保護することを目的としているのに対し、Agent Firewallは独立して動作し、多数のAIエージェント間でリアルタイムに発生する多様な通信を動的に監視し制御します。

この技術の最大の特徴は、単なる通信の許可・拒否にとどまらず、エージェントの動作や通信内容のリスクを継続的に評価し、必要に応じてセキュリティレベルを調整できる点にあります。これにより、急速に進化し複雑化するAIエージェント社会においても、高度な安全基盤を提供します。

さらに、Agent Firewallは不正アクセスや意図しない情報漏洩を防ぐために、エージェントの認証・認可機能と密接に連携し、エージェントごとに最小限の権限のみを付与するなどのゼロトラストの原則も取り入れています。これによって、AIエージェント間通信のリスクを飛躍的に低減できるのです。

この技術は、法人や自治体、研究機関など多様な分野のAI活用を支援するために開発が進められており、2025年にはプロトタイプの開発成功も報告されています。詳細はソフトバンクのプレスリリースを参照ください。

動的ガバナンス制御の仕組み

Agent Firewallの中核的な機能として「動的ガバナンス制御」があります。これはAIエージェント間の通信に対し、状況に応じてセキュリティ検査の強度や方式をリアルタイムで自動調整する技術です。

AIエージェント同士の通信は、その性質や内容、相手エージェントの信頼度などが多様に変化します。たとえば機密情報を扱う通信に対しては厳密な検査が要求される一方で、公開情報のやり取りでは過剰に検査を行うことは効率を損なう場合があります。

動的ガバナンス制御はこうした変動を感知し、通信の種類やリスクレベルに応じて次のような調節を行います。

- 通信内容の解析レベルを段階的に変化させる

- 疑わしい通信に対してはより詳細な調査を自動で実施する

- 安全と判断された通信には最低限の検査で処理を高速化する

これにより、AIエージェントのパフォーマンスを阻害せずに、高いセキュリティを維持するバランスを実現しています。実際の運用では、機械学習を活用したリスク評価アルゴリズムが取り入れられ、動的な監査方針の最適化を支えています。

通信時のリスクと検査強度の自動調整

AIエージェント同士の通信には、様々なリスクが潜んでいます。代表的なものには以下があります。

- 不正アクセスやなりすましによる情報の改ざん・漏洩

- 悪意あるコードやデータの送受信によるシステム破壊

- 過剰または不適切なデータアクセスによるプライバシー侵害

- 通信途上での盗聴や中間者攻撃

Agent Firewallはこれらのリスクを通信ごとに評価し、検査強度を自動的に調整します。たとえば、信頼度が高いエージェント間かつ暗号化通信の場合は検査を最小限にし、逆に未知のエージェントや異常な通信パターンが検知された場合は厳密な検査を強化します。

この検査強度の切り替えは、リアルタイムの通信データやエージェントの過去の振る舞い、契約ポリシーに基づく動的リスク評価を組み合わせることで実現されています。結果として、Agent FirewallはAIエージェントの通信を細かく監視しつつ、システムの負荷を最小化し効率的な通信を維持できるのです。

Agent Firewallは特許出願中の独自技術である

Agent Firewallは、単なるセキュリティ制御システムにとどまらず、ソフトバンク株式会社が独自に開発し、特許出願中の先進技術として位置づけられています。これは、技術的な新規性・独創性が法的にも認められる可能性が高いことを意味し、他の一般的なセキュリティ製品との差別化ポイントとも言えます。

このような特許出願の事実は、将来的に業界標準化される可能性のある技術であることの証左でもあります。導入を検討する企業や自治体にとっても、将来の展開性やサポート体制の安心材料となるでしょう。

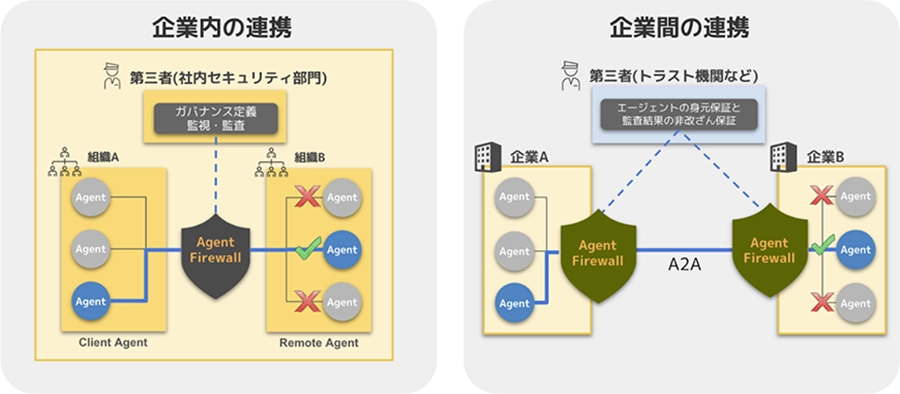

2. ゼロトラストセキュリティとAgent Firewallの連携

ゼロトラストの基本概念

近年急速に注目を集めているゼロトラストセキュリティは、あらゆる通信やアクセスを「信頼しない」という前提で継続的に検証し、最小限のアクセス権限を割り当てることでシステム全体の安全性を高める概念です。

従来の境界型セキュリティモデルは、企業や組織のネットワーク内部を信頼し、外部からのアクセスだけを強く警戒します。しかし、クラウドサービスの普及やモバイルワークの増加、そしてAIエージェントの複雑な通信パターンにより、その枠組みは時代遅れとなりつつあります。

ゼロトラストでは全ての通信が信用されず、通信開始時だけでなく継続的に検証されます。これにより、内部からのリスクや侵害にも迅速に対応でき、攻撃の拡散を防ぐことが可能となります。この考え方は特に多様なAIエージェントが連携し合う環境に適しています。

Agent Firewallが実現する継続的検証と最小権限

Agent Firewallはまさにゼロトラストの理念をAIエージェント通信に適用した技術と言えます。通信ごとに信頼度を動的に評価し、不正や異常を検出すると即座にアクセス制御を強化します。

具体的には、エージェント同士の相互認証や行動履歴の解析を統合し、通信開始時だけでなく通信継続中もモニタリングを行います。不審な動きがあれば即座に通信制限や摘出措置が実施され、潜在的な脅威の拡大を防止します。

また、Agent Firewallは最小権限の原則を徹底的に守ります。各エージェントには通信・操作に必要最低限の権限のみが与えられ、過剰な権限付与を回避します。これにより、万一エージェントが侵害された場合でも被害範囲を限定できます。

このような継続的検証と段階的権限付与は、多階層化した防御構造を形成し、AIエージェント社会の安全基盤を強固なものにしています。

システム負荷の最適化と大規模環境対応

Agent Firewallがゼロトラストを実現する際に直面する課題の一つが、システム負荷の問題です。常時全通信を詳細に検査することは計算リソースを大量に消費し、AIエージェントの高速処理に支障をきたす恐れがあります。

この課題に対しAgent Firewallは、前述の動的ガバナンス制御を活用し、リスクに応じて検査強度を調整します。信頼度の高い通信は軽い検査に留め、疑わしい通信のみを重点的に分析し負荷を分散させます。

また、分散処理技術や機械学習を組み合わせたリスク予測を導入し、大量のAIエージェントが相互通信する大規模環境でもリアルタイムに安全性を維持する仕組みを確立しています。これにより、拡張性と効率性を両立し、実用的なゼロトラスト環境を実現しています。

例えば、企業や自治体における多数のAIエージェントが連携して処理を分散する場面においても、Agent Firewallはシステム全体の安全性を犠牲にせず、スムーズな運用を支えます。

3. AIエージェントの認証・認可とマルチAIエージェント通信

現代のAIエージェント同士の連携において、認証・認可は安全な通信基盤の核とされています。ここでは、信頼されたエージェント間通信の確立から契約・ポリシー違反検知、さらにDLP(データ損失防止)機能に至るまで多面的に解説します。安全性を担保しつつ、マルチAIエージェント環境の運用を円滑に進めるための実践的な視点を提供します。

信頼されたエージェント間通信の重要性

AIエージェントが多様な業務を分担し連携するマルチAIエージェント社会では、各エージェントが相互に正当な存在であることの証明が不可欠です。そのため、エージェント認証は単なるID・パスワード認証を超えて、公開鍵基盤(PKI)や分散型識別子(DID)など先端技術を活用しています。

例えば、ある金融機関のAIエージェントが別の証券会社のエージェントと取引承認処理をする場合、双方が正当に認証されない限り重要なデータ交換は許可されません。こうした強固な認証によって、なりすましや不正アクセスのリスクを大幅に低減できます。加えて、委任型認証プロセスにより、特定の権限のみ限定して付与することでセキュリティレベルを高める手法も注目されています。

また、認可の段階では、エージェントに割り当てられた権限に従い所定のリソースや機能へのアクセスが限定されます。これは「最小権限の原則」として知られ、ゼロトラストセキュリティの基本にも合致しています。大規模マルチAIエージェント環境では、認証情報や認可ポリシーの自動的な更新・管理が不可欠になり、これを支える分散型の管理システムも活用されています。

契約・ポリシー違反の自動検知とDLP機能

AIエージェント間の通信では、契約や運用ポリシーに反する挙動を即座に検知することが安全運用の鍵です。Agent Firewallは通信内容やパターンをリアルタイムに分析し、不正アクセスや異常なデータ流出兆候を自動検知します。

たとえば、ヘルスケア分野でのAIエージェント間データ交換において、患者の個人情報が許可されていない他のAIまたは外部へ送信されそうになった場合、即座に通信を遮断し管理者へアラートを通知します。また、製造業の設備監視AIが想定外の外部システムへアクセスして異常行動を示した際も、Agent Firewallがポリシー違反としてログ記録とともに遮断を行います。

この自動検知機能と連携するDLP(Data Loss Prevention)技術では、データの内容・属性に基づいた厳密な制御を実現しており、機微なデータの漏洩リスクを最小化します。特にマルチAIエージェント環境では、数多の通信ルールを動的に適用し、リスクが高まる状況では検査強度を自動的に引き上げる柔軟な対応が可能です。

運用面でも、契約書や利用規約の条項をAIが自動的に解析し、遵守状況を継続的に監視する仕組みが整備されつつあります。これにより、人的負担が軽減され、効率的なセキュリティ管理が実現します。

監視・監査・ログ管理のリアルタイム性と改ざん耐性

AIエージェント間の通信監視と監査は、リアルタイムで正確なログ管理が要求されます。Agent Firewallは分散型のログ収集とブロックチェーンなどの改ざん耐性技術を組み合わせ、ログの信頼性を確保しています。

たとえば、国際的な法規制が厳しい金融セクターにおいては、取引の全過程を詳細に記録し不正や事故発生時の迅速な原因分析が可能です。さらに、監査用ログは第三者機関による検証も可能な形で保存されるため、透明性の高い運用が実現しています。

また、サプライチェーン管理で活用されるマルチAIエージェント環境では、物流データ交換の正当性と履歴が確実に記録され、不正行為や情報漏洩の追跡に用いられています。これにより異常検知と対処の迅速化が図られ、ビジネスリスクの軽減に大きく貢献しています。

これらの監査・ログ管理については、情報量の膨大化に対しAI自身も監査補助や異常検出エンジンとして活用されており、監視体制の高度化と運用効率向上が進展中です。

4. A2AプロトコルとACP:Agent Firewallの補完技術群

A2A(Agent-to-Agent)プロトコルとACP(Agent Communication Protocol)は、Agent FirewallとともにAIエージェント間通信のセキュリティ強化を支える重要な技術群です。ここではそれぞれの役割と共通する特長を踏まえ、これらがなぜAgent Firewall対応で進化しているのかを詳述します。

A2A・ACPプロトコルの役割と特徴

A2Aプロトコルは、AIエージェント間の直接的な通信を円滑かつ安全に実現するための標準化された通信ルール群です。これにより、異種AIエージェント同士でも認証やメッセージ交換が整然と行え、相互運用性が格段に高まります。

例えば、製造業における自律的なロボットAIと品質管理AIが情報をリアルタイムに共有しながら生産効率を最大化するケースや、スマートシティの環境監視AI群が協調して都市の状況を的確に把握するシナリオで活用されています。

ACPはA2Aの派生形であり、より細かな通信制御を特徴とします。特にメッセージの暗号化・署名、メタデータ管理に優れており、通信の完全性と検証性が保証される点が大きなメリットです。これらのプロトコルは、AIエージェントの動的な協調に伴い、通信の柔軟性と安全性を両立させる役割を果たしています。

プロトコル非依存の一貫したセキュリティ方針適用

Agent Firewallが対応する大きな特徴のひとつは、A2AやACPといった複数の通信プロトコルに関わらず、一貫したセキュリティポリシーを適用可能な点です。これにより、エージェント間のプロトコル多様性を柔軟に吸収しつつ、統一的な監視や認証・認可が行えます。

例えば、異なるベンダーが提供するAIエージェント同士がそれぞれ独自の通信仕様を持つ場合でも、Agent Firewallは各プロトコルごとの特徴を抽象化し、全てに共通した動的ガバナンス制御をのせられます。これにより、マルチベンダー環境下でのセキュリティ管理が大幅に効率化されます。

さらにこの仕組みは、各エージェントが所属する管理ドメインや組織が異なっても、適切なアクセス許可の付与や通信監査を一元管理することを可能にし、企業間や業界間のAI連携を安全に推進可能にします。

ネットワーク境界型からの脱却と新たな通信モデル

従来のネットワークセキュリティは、ファイアウォールやVPNを用いた境界防御が中心でしたが、AIエージェント環境ではこのモデルが限界に達しています。A2AプロトコルとACP、およびAgent Firewallは、エージェント単位での細やかなセキュリティ管理を実現することで、物理的・論理的境界を離れた新たな通信モデルを形成しています。

具体例として、企業間連携プロジェクトで複数のAIエージェントが共同作業を行う場合、従来型のVPNでは通信の全トラフィックを一括管理するため管理負荷が増大し柔軟性も低下します。これに対しA2A/ACPで細分化されたエージェント通信を個別に認証・制御しつつ、Agent Firewallで全体の行動を動的に監視・制御できるため、より精密かつ効率的な運用が可能です。

この新モデルは、IoTやエッジAIを含む広範な適用先に適合し、多様化・分散化が進むAIエージェント社会の基盤インフラとして不可欠な存在へと進化しています。

5.プロトコル非依存性と開発フェーズの重要な補足

AIエージェント社会を支える基盤技術「Agent Firewall」に関して、前の章ではその役割や仕組みを包括的に解説しました。そこからさらに深く掘り下げ、「プロトコル非依存性の重要性」および「開発ステータスの正確な位置づけ」について明確に補足しておきたいと思います。

🔄 Agent Firewallの「プロトコル非依存性」とは何か?

Agent Firewallの技術的な特長のひとつが、「通信プロトコルに依存しないセキュリティポリシーの一貫適用」です。これは、A2A(Agent-to-Agent Protocol)やACP(Agent Communication Protocol)といった異なる仕様のプロトコル間でも、共通したポリシーに基づく通信制御ができるという意味です。

この仕組みが重要なのは、AIエージェント環境が今後ますますマルチベンダー化・多言語化・異種技術混在になることが予想されるためです。下表をご覧ください。

📊 プロトコル依存型 vs 非依存型の比較

| 比較項目 | プロトコル依存型 | Agent Firewall(非依存型) |

|---|---|---|

| 対応プロトコル | 固定的(ベンダーごと) | A2A・ACPなど多様なプロトコルを補完可能 |

| セキュリティポリシー適用 | プロトコルごとに個別設計が必要 | 一貫した動的ガバナンス制御が適用可能 |

| マルチAI環境への適応性 | 低い(環境依存) | 高い(柔軟な適応が可能) |

| 管理コスト | 高い(カスタマイズ対応が必要) | 低い(共通方針による一元管理が可能) |

| 実装のスピード・柔軟性 | ベンダー・仕様依存で遅延しやすい | 抽象化されたセキュリティレイヤーで迅速に対応可能 |

📅 現時点(2025年)での開発ステータスを正確に理解しよう

記事中では「2026年の本格稼働」と表現していましたが、**2025年7月現在の段階では「プロトタイプ開発に成功した段階(特許出願中)」**であり、今後は実証フェーズ・共創連携に進む予定とのことです。

🧭 Agent Firewallの開発フェーズ(2025年時点)

| フェーズ | 内容 | ステータス |

|---|---|---|

| コンセプト設計 | セキュリティ思想・仕組みの定義 | 完了 |

| プロトタイプ開発 | 実際の通信制御システムの構築、PoC(概念実証) | 完了(2025年7月) |

| 実証実験(社内・共創) | 社内ネットワークや共創パートナーとの連携環境で検証 | これから本格化 |

| 実用化・実装展開 | 企業・自治体への本格導入、商用サービスとしての展開 | 2026年度を目標 |

🔗 出典元情報

本記事のベースとなっている情報は、以下のソフトバンク公式プレスリリースにて確認できます:

👉 ソフトバンク株式会社 プレスリリース(2025年7月24日付)

Agent Firewallは「AIエージェント社会のセキュリティ基盤」として極めて重要な技術ですが、その本質は**技術的制御だけではなく、マルチプロトコル時代に対応する抽象的かつ柔軟な“セキュリティ思想”**にあります。

また、現時点では「開発成功=即サービス提供」ではなく、今後の実証と社会実装が焦点であることも併せて正しく理解しておくべきでしょう。

今後AI導入を検討する組織や事業者は、このAgent Firewallの進化に注目し、“ゼロトラスト×プロトコル非依存×ガバナンス制御”というキーワードを軸に、未来のセキュリティ設計を見据えることが求められます。

6. 将来展望:Agent Firewallの実用化とソブリンクラウド連携

Agent Firewallは2020年代中盤に向けて実用化が加速しており、特に2026年の本格稼働を目指した開発・検証フェーズが注目されています。ここでは開発動向、ソブリンクラウドとの統合の重要性、そして多様な活用シナリオを紹介し、未来社会におけるAgent Firewallの役割に迫ります。

2026年実用化に向けた開発動向

ソフトバンク社を中心とした産官学連携によるAgent Firewallの開発は、既にプロトタイプの検証段階を完了し、実 operational レベルの品質と性能評価が進んでいます。2025年7月には、AIエージェント間の安全・安心な連携を実現する「Agent Firewall(仮称)」のプロトタイプ開発成功が発表され、関係機関から高い評価を得ています。詳細はこちらの公式発表。

この開発では、動的ガバナンス制御やマルチプロトコル対応を前提に、実際のマルチAIエージェント環境でのトラフィック監視、異常検出、通信認証の試験が多数実施されています。特に、高速・大量通信に対応できる負荷分散技術を組み込み、一部シナリオでは従来のファイアウォール比で数倍の効率化を実証している点が注目されています。

並行して、国際的なセキュリティ基準との整合性確保や認証フレームワークの策定も進みつつあり、業界全体での標準化への道筋が見えています。

ソブリンクラウド・ソブリンAI連携の意義

将来のAIエージェントネットワークは、データ主権と自治性を強固に保持する「ソブリンクラウド」や「ソブリンAI」との連携が不可欠です。これにより、地域や組織ごとの独立性を確保しつつ、安全な情報連携と相互運用性を両立できます。

Agent Firewallは、このソブリンクラウド環境において、境界を越えたエージェント通信のセキュリティゲートウェイの役割を担います。例えば、自治体間の災害情報共有において、各自治体が独自のデータ管理ポリシーを保持しながらも、必要な情報のみを安全に共有できる仕組みが基盤として構築できます。

企業の業務連携においては、機密性の高い情報を扱う部門単位のサブクラウド同士で、安全なAI協働が実現可能となるため、ビジネスの柔軟性かつ安全性が飛躍的に向上します。このようにAgent Firewallは、個別の主権を尊重しつつグローバルな連携を促進する橋渡しの存在として期待されています。

ソフトバンク社内での実証と共創パートナーとの連携が進行中

ソフトバンクは2025年7月時点でAgent Firewallのプロトタイプ開発に成功し、社内ネットワークにおける実証実験を段階的に進めています。さらに今後は、外部の共創パートナー(企業や自治体など)と連携し、実運用環境に近いフィールドでの検証フェーズに移行する予定です。

このように、開発→社内実証→共創連携→商用化という段階的なフェーズ設計により、技術的信頼性と運用実装の現実性を確保しています。

以下の表は、Agent Firewallの開発ステータスを時系列で整理したものです。

Agent Firewall 開発フェーズ(2025年時点)

| フェーズ | 内容 | ステータス |

|---|---|---|

| コンセプト設計 | セキュリティ思想・仕組みの定義 | ✅ 完了 |

| プロトタイプ開発 | 実際の通信制御システムの構築、PoC(概念実証) | ✅ 完了(2025年7月) |

| 実証実験(社内・共創) | 実環境での動作確認・チューニング | 🔄 進行中 |

| 実用化・実装展開 | 企業・自治体への本格導入、商用サービスとしての展開 | 🎯 2026年度を目標 |

企業・自治体・研究機関における活用シナリオ

Agent Firewallの実用化に伴い、活用シナリオは多岐に広がります。企業向けシナリオでは、AIを活用したサプライチェーン管理やスマートファクトリーでのリアルタイム品質監視が注目され、AIエージェント間通信の安全が生産性向上の鍵となります。

自治体分野では、公共サービスや防災システムでのAI連携が増加傾向にあり、市民情報の匿名化やアクセス制御といったセキュリティ機能がAgent Firewallにより強化されています。具体的には、新興感染症の早期検知AIが検疫AIと連携しつつ、個人情報の漏洩なく迅速な対応が可能な環境構築が進められています。

また研究機関においては、多様な分野のAIエージェントを安全に連結させることで、大規模な共同研究のためのデータ共有が促進されます。とりわけ遺伝子情報を扱うバイオインフォマティクス分野では、データ主権を維持しながら国際協力が実現できる点が大きな利点となっています。

こうした事例は、今後のAI社会基盤におけるAgent Firewallの社会的価値を具体的に示すものと言え、ますます重要性が高まっています。

ソブリンクラウド・ソブリンAIとの連携が目指すもの

Agent Firewallの将来的な活用の柱として、ソブリンクラウドおよびソブリンAIとの連携が掲げられています。これは、「データ主権を保ったまま安全なAI連携を実現する」という非常に現代的かつ国際的に重要な課題に対応する取り組みです。

たとえば、自治体間での災害対策AIの連携、研究機関間でのゲノム解析データの共有、企業間での製造・物流情報のやりとりなどが考えられます。Agent Firewallは、こうした場面で「通信の安全性を担保するゲートウェイ」として機能し、各主体の独自ルールやポリシーを遵守しながら、限定的かつ安全な情報交換を可能にします。

これにより、地域・組織ごとの主権性を損なうことなく、AI協調の恩恵だけを享受することができます。

7.AI通信におけるゼロトラスト実装の課題と未来の標準化

AIエージェント間通信にゼロトラストセキュリティを導入する動きは、今やグローバルでも加速しています。しかし、その実装には以下のような現実的な課題も伴います。

- リスク評価アルゴリズムの精度向上

- 通信のリアルタイム検証に伴うシステム負荷

- 大規模分散環境への拡張性の確保

- 各国・各業界におけるガバナンス基準との整合性

Agent Firewallは、これらの課題に対して動的ガバナンス制御やプロトコル非依存性といった技術的回答を提示しており、将来的な「AIセキュリティ標準」の中核を担う可能性があります。

今後の展開としては、業界横断的な連携による共通ガイドライン策定や、ソブリンクラウドを含むセキュリティAPI基盤の標準化が重要テーマとなるでしょう。導入を検討する企業は、Agent Firewallのような先進技術の動向を継続的にウォッチすることで、将来的な制度・技術対応の優位性を確保できます。

AI社会の発展を支えるAgent Firewallの役割と未来への展望

現代のAIエージェント環境において、「Agent Firewall」は単なるセキュリティツールを超え、AI同士の安全で柔軟な連携を実現するための核心技術となっています。この記事で紹介したように、Agent Firewallは動的ガバナンス制御や継続的なリスク評価により、従来の固定的な防御システムとは一線を画すセキュリティアプローチを提供します。これにより、多様化・複雑化するAIエージェント間通信の安全性を確保しつつ、利便性やシステムパフォーマンスも高水準で両立できる点が大きな特徴です。

また、ゼロトラストセキュリティの基本理念に基づく「信頼ゼロ」を前提とした厳格な認証・認可や、最小権限の原則に沿ったアクセス制御は、Agent Firewallが持つ継続的検証機能と融合し、安全性の新たな水準を確立しています。特に大量のAIエージェントがマルチエージェント通信を行う環境下においても、ポリシー違反の自動検知やDLP(データ損失防止)機能が組み合わさることで、情報漏洩リスクの最小化や監査体制の強化を実現。これらの機能は、データ主権を厳格に守りながら、信頼性の高いAI社会の基盤構築に欠かせません。

さらに、A2AプロトコルやACPのような補完技術と連携することで、Agent Firewallはプロトコル非依存かつネットワーク境界の概念を超えた新しい通信モデルを築いています。これにより、従来の境界型防御では守りきれなかった分散型かつ動的なAIエージェント群の通信に適応し、将来的にはソブリンクラウドやソブリンAIとの連携によって、より高度で柔軟なセキュリティエコシステムの構築が期待されています。

現在、Agent Firewallは2026年の実用化を視野に入れた開発段階にあり、企業・自治体・研究機関など多様な業界で応用が検討されています。これらの場では、セキュリティだけでなく運用の効率化や規制対応の強化といった付加価値も大いに期待でき、AI社会の持続的成長に寄与する役割がますます重要になるでしょう。

ただし、技術の進歩とともに新たなセキュリティ課題や運用上のチャレンジも出現しています。たとえば、高度なリスク評価アルゴリズムの精度向上や大規模環境における負荷分散、さらにエージェント間の信頼関係構築に伴うプライバシー維持と透明性の確保など、継続的な研究・開発が求められます。これらは、Agent Firewallの技術拡張や関連するプロトコル改善の中心課題であり、業界全体で取り組むべき重要なテーマとなっています。

あなたがAI技術の導入や運用に携わるならば、Agent Firewallとその連携技術について理解を深めることは、セキュリティリスクを低減しつつ革新的なAIサービスを展開する上で不可欠です。まずは、導入可能なセキュリティ製品やプロトコルの最新動向を把握し、自組織のニーズに合った実装戦略を検討してみてください。また、関連するゼロトラストセキュリティのガイドラインや業界ベストプラクティスに沿った運用設計も重要です。

特に急速に拡大するマルチAIエージェント環境やクラウドサービスとの連携に際しては、安全性と柔軟性のバランスを如何に確保するかが成功の鍵になります。Agent Firewallは、そのための技術的枠組みと実践的なソリューションとして、これからのAI社会における安全で信頼できる社会インフラを支える礎となるでしょう。

つまり、Agent Firewallの導入は単なるセキュリティ強化に留まらず、AIエージェントの相互運用性と効率性を高め、組織や社会全体でのデータ主権保護を強化する重要なステップです。新たなAIエージェント時代に向けて、技術理解を深め、積極的な検証・導入を進めていくことが、未来の安全で持続可能なAI社会の実現につながります。

コメント