近年、ビジネス環境は急速に変化し、中小企業における顧客対応の重要性はますます高まっています。EC市場の拡大やオンライン取引の一般化により、消費者は企業との接点を「電話やメール」だけに限定せず、チャット、SNS、LINEなど多様なチャネルを通じて求めるようになりました。ところが、中小企業の多くは大企業のように十分な人員や専門部門を確保することが難しく、少人数で顧客対応をこなさなければならない状況に直面しています。その結果、「営業時間外に対応できない」「担当者によって回答の品質に差がある」「問い合わせ件数の増加に追いつけない」といった問題が顕在化し、顧客満足度やリピート率の低下を招くリスクが高まっています。

このような課題に対して有効な解決策のひとつとして注目されているのがチャットボットの導入です。特に「チャットボット 中小企業」という観点で考えると、人的リソースに制約がある組織にとっては非常に大きなメリットをもたらします。チャットボットは、よくある質問や定型的な問い合わせに自動で回答できるため、担当者の負担を軽減しながら、顧客には迅速かつ均一な対応を提供します。例えば「配送状況を知りたい」「営業時間を確認したい」「予約を変更したい」といった問い合わせは、AI型やルールベース型のチャットボットが即時に対応可能です。これにより、担当者はクレーム対応や商談など、本当に人が介在すべき重要な業務に集中できるようになります。

また、24時間365日の自動対応は、中小企業にとって大きな武器になります。顧客は平日の日中だけでなく、夜間や休日にも企業への接触を望むことが増えており、対応できないことがそのまま機会損失に直結します。チャットボットを導入することで「夜中でも問い合わせに返答が来る」という安心感を提供でき、結果的に顧客体験を向上させ、ブランドへの信頼感を高めることに繋がります。

さらに、チャットボットが対応するすべてのログはデータとして蓄積されます。中小企業にとってこれは非常に貴重な資産です。顧客が何に困っているのか、どんな質問が多いのかをデータとして把握できれば、FAQページの改善や商品・サービスそのものの改善にも活かせます。たとえば「返品方法に関する質問が多い」のであれば、返品フローを簡単にする、あるいはWebページ上でより目立つ位置にガイドを配置するといった改善が可能になります。このように、チャットボットは単なる自動応答の仕組みではなく、中小企業が顧客理解を深め、サービス品質を底上げするための経営戦略ツールとしての役割も果たします。

もちろん、チャットボットといっても種類はさまざまです。シナリオに従って決められた回答を返す「ルールベース型」、機械学習や生成AIを用いて自由文に対応する「AI型」、そして両方を組み合わせた「ハイブリッド型」などがあり、自社の状況に合わせて選ぶ必要があります。特に中小企業では、運用リソースをどこまで割けるかが導入成否を分けるポイントです。「自社でシナリオを作る余裕があるのか」「専門知識を持つ担当者がいない場合どうするか」「費用対効果はどの程度見込めるか」など、事前に整理しておくことで失敗を防げます。

この章では、まず中小企業が抱える現実的な課題を整理し、そこにチャットボットがどのような解決策を提供できるのかを解説しました。次章以降では、より具体的に「チャットボット導入のメリット」や「おすすめの製品比較」、「選び方のチェックリスト」などを取り上げ、自社に最適なチャットボットを見極めるための指針をご紹介していきます。

中小企業が抱える課題とチャットボットの役割

中小企業を取り巻く環境の変化

日本の中小企業を取り巻く経営環境は、この10年で劇的に変化しました。かつては地域密着型の営業や口コミに頼っていた企業も、今ではオンライン上での顧客接点が当たり前になっています。たとえば飲食店は予約サイトやSNSを活用し、小売業はECサイトやLINE公式アカウントを通じて顧客と接点を持つようになりました。こうした変化はチャンスでもありますが、同時に大きな負担をもたらしています。

顧客は「いつでも、どこでも、すぐに答えが欲しい」と考えるようになりました。夜中に商品を検索し、気になった点をチャットで問い合わせる。休日に旅行の予約を変更したくてサイトにアクセスする。こうした行動は日常的になりつつあります。しかし、中小企業の多くは従業員数が限られており、電話やメールでの有人対応に頼らざるを得ません。そのため「営業時間外は対応できない」「担当者が不在のときは回答が遅れる」といった問題が頻発します。顧客にとっては小さな不便かもしれませんが、積み重なれば「この会社は対応が遅い」といったネガティブな印象に直結してしまいます。

さらに、労働力不足も深刻です。採用が難しい中で、既存社員に顧客対応を任せると本来の業務に支障をきたし、企業の成長を阻害します。人件費を増やせない中小企業にとって、効率化と顧客満足度向上を同時に実現する仕組みが求められているのです。

中小企業が直面する課題を整理する

中小企業の経営者や担当者に話を聞くと、多くの人が同じ悩みを口にします。まず最も多いのは「人手不足」です。

参考:中小企業庁「中小企業白書」

顧客対応は属人化しやすく、1人の社員に問い合わせ業務が集中してしまうケースは珍しくありません。ある小売企業では、1日の問い合わせメールが100件を超え、担当者が返信に追われて本来の販売戦略に手が回らなくなっているという声もありました。

また、「対応の品質にばらつきがある」という悩みも深刻です。経験豊富な社員であれば的確な返答ができる一方、入社したばかりの社員だと回答が不十分になったり、顧客を待たせてしまったりします。結果として「誰に聞くかによって満足度が変わる」という不公平感が生まれ、企業の信用を損なうリスクがあります。

さらに、問い合わせ件数の増加も企業を圧迫します。特にEC業界では、配送状況の確認や返品・交換に関する質問が毎日のように寄せられます。こうした定型的な質問は一見すると簡単ですが、数が積み重なれば担当者の大きな負担になります。その結果、肝心な新規顧客への営業活動やマーケティング施策が後回しになり、売上の伸び悩みに繋がってしまうのです。

人手不足と採用難

中小企業の経営者が口を揃えて挙げる課題のひとつが「人手不足」です。新規採用が難しいだけでなく、採用できても教育コストがかかり、即戦力化に時間が必要です。問い合わせ対応は属人的になりやすく、担当者が休職・退職するとノウハウごと失われてしまいます。

顧客対応品質のばらつき

顧客対応は企業の印象を左右する大切な要素ですが、属人化が進むと「人によって回答内容が違う」「対応スピードに差がある」といったばらつきが発生します。特にクレームや複雑な質問に対しては、担当者の力量がそのまま顧客満足度に直結してしまいます。

問い合わせ件数の増加

オンライン取引の普及により、顧客との接点は増加の一途をたどっています。例えばEC事業者であれば、商品の在庫確認や配送状況の問い合わせが毎日のように寄せられます。これらは一件ごとは単純ですが、積み重なると膨大な時間を奪い、他の重要業務を圧迫します。

営業時間外対応の限界

消費者の行動時間は多様化しており、夜間や休日にサイトを閲覧する人も増えています。ところが中小企業は営業時間外に有人対応を行うことが難しく、その間の問い合わせは翌営業日に持ち越しとなり、顧客を待たせてしまうのが現実です。

チャットボットが果たす役割

こうした状況を改善するために注目されているのがチャットボットです。チャットボットは、人間に代わって問い合わせに応答するプログラムであり、ルールに従って回答するものからAIを活用した高度な会話まで幅広いタイプがあります。

例えば「配送状況を知りたい」という問い合わせに対して、チャットボットであれば数秒以内に回答できます。顧客は「すぐに答えが返ってくる」という安心感を得られ、満足度は大幅に向上します。担当者はその分、複雑な問い合わせやクレーム対応など、人間にしかできない業務に集中できるようになります。つまりチャットボットは単なる効率化のための仕組みではなく、人とAIがそれぞれ得意な領域に集中できる環境を整えるための基盤なのです。

さらに、チャットボットは24時間365日稼働できます。これまで営業時間外の問い合わせは翌日に持ち越されていましたが、チャットボットを導入すれば夜間や休日でも一定の回答が可能になります。ある旅行業の中小企業では、深夜の予約変更に対応できるようになったことで「便利になった」という声が増え、顧客満足度調査のスコアが大きく改善しました。

24時間365日の一次対応

チャットボットは、よくある質問や定型的な問い合わせに即時対応できます。これにより、営業時間外であっても顧客は不便を感じることなく情報を得られます。夜中に「注文状況を知りたい」と思った顧客が即時回答を得られれば、それだけで安心感につながり、購入意欲やブランドへの信頼が向上します。

対応の標準化

すべての顧客に対して均一の回答を提供できるのも大きな利点です。担当者ごとに知識や経験が異なっても、チャットボットにナレッジを集約すれば、誰に対しても同じ品質で案内することができます。これは中小企業にとって「教育コストの削減」と「顧客満足度の安定化」に直結します。

人的リソースの最適化

チャットボットが単純な問い合わせを処理することで、社員は付加価値の高い業務に集中できます。クレーム対応や提案型の商談といった「人間ならではの対応」が求められる領域にリソースを振り分けることができるのです。

データ活用という新たな価値

チャットボットが残す会話ログは、企業にとって非常に大きな資産です。たとえば「返品方法の質問が多い」とわかれば、サイトに分かりやすい返品フローを掲載することで問い合わせを減らせます。「ある商品のサイズ感について質問が多い」とわかれば、商品ページを改善して購入率を高めることもできます。このように、チャットボットは単なる応答ツールではなく、顧客の声をデータ化し、経営改善に役立てる仕組みとしても活用できるのです。

利用シーンの具体例

チャットボットの活用シーンは業種によって異なりますが、中小企業において特に多いのは以下のケースです。

- EC・小売業:配送状況、返品・交換手続き、営業時間案内

- サービス業(飲食・宿泊など):予約変更、キャンセル、料金確認

- 製造業・BtoB企業:製品仕様の確認、資料請求、商談前の基本質問

- 社内利用:ITヘルプデスク、人事・総務への問い合わせ

これらはすべて「定型的で回答が決まっている」内容であり、チャットボットに任せることで大幅な効率化が期待できます。

チャットボットの種類と選び方

チャットボットには大きく分けて3つのタイプがあります。

まずは「ルールベース型」。あらかじめ設定したシナリオに沿って回答するため、誤回答が少なく安定しています。小規模な導入やFAQ対応には向いていますが、自由な質問には弱いという特徴があります。

次に「AI型」。自然言語処理や生成AIを活用し、顧客の自由文にも対応できます。複雑な質問に柔軟に答えられるため利便性は高いのですが、ナレッジ整備や誤回答の防止策が必要です。

そして「ハイブリッド型」。ルールベースの安定性とAIの柔軟性を兼ね備え、バランスよく運用できます。中小企業にとっては最も現実的な選択肢になることが多いでしょう。

- ルールベース型

あらかじめ決めたシナリオやキーワードに基づいて回答する方式。導入が容易で誤回答が少なく、初めての導入に適しています。 - AI型(自然言語処理/生成AI)

自由文に対応し、より自然な会話を実現します。高度な活用が可能ですが、ナレッジ整備や誤回答対策が必要です。 - ハイブリッド型

定型部分はルールベースで安定化し、非定型部分をAIが補完するタイプ。運用負荷を抑えつつ柔軟性を確保できます。

中小企業が選ぶ際には「予算」「目的」「運用リソース」の3点を明確にし、自社に合った方式を選定することが重要です。

中小企業にとってのチャットボット導入メリット

顧客満足度の向上と機会損失の削減

中小企業がチャットボットを導入する最も大きな理由のひとつは、顧客満足度の向上です。現代の消費者は「すぐに答えが欲しい」という期待を持っています。例えばECサイトで「商品の在庫があるか」を調べたいとき、電話をかけて営業時間を待つのはストレスです。しかしチャットボットがあれば、在庫確認や配送状況の照会は数秒で済みます。

ある調査では、問い合わせの70%以上がFAQに集約できることが示されています。つまり大半は「よくある質問」であり、わざわざ人が対応する必要はありません。チャットボットを導入することで、顧客はいつでも即時回答を得られ、満足度は大きく向上します。結果として「対応が早い会社」「便利な会社」という印象を与え、リピーター獲得や口コミの拡散にもつながるのです。

さらに、チャットボットは機会損失の削減にも直結します。特にECやサービス業では、夜間や休日に寄せられる問い合わせに即答できないことが売上の機会を失わせています。チャットボットを導入すれば、営業時間外でも購入や予約の意思を後押しでき、売上の最大化につながります。

コスト削減と人件費の最適化

チャットボットのもう一つの大きなメリットは、コスト削減です。中小企業では人件費の割合が高く、少人数で運営している場合は特に一人ひとりの負担が重くなります。もし問い合わせ対応に1日数時間を取られているなら、その時間は本来別の業務に充てられるはずの貴重なリソースです。

例えば、ある中小のEC企業では、1日100件以上の問い合わせのうち80件以上が「配送状況」に関するものでした。これをチャットボットに任せた結果、1人分の工数がまるまる浮き、結果的に月30万円以上の人件費を削減できたといいます。浮いた人員は新商品の企画やSNS運営など攻めの施策に回すことができ、コスト削減だけでなく売上拡大にもつながりました。

つまりチャットボットは「削減」と「投資」の両方を可能にする仕組みです。限られた人材を最大限に活用するという意味でも、中小企業にとって相性の良い施策と言えるでしょう。

対応品質の均一化とブランド価値の向上

人が対応する場合、経験やスキルによって品質に差が出てしまいます。同じ質問でも、ベテラン社員なら丁寧に答えられる一方、新人は不十分な返答をしてしまうかもしれません。顧客にとっては「誰に当たるかで対応が変わる会社」となり、信頼性が損なわれます。

チャットボットを導入すれば、回答は常に同じ品質で提供されます。ナレッジを定期的に更新することで、常に最新の情報を顧客に伝えられます。この「均一な対応」は中小企業にとって大きな強みとなり、ブランド価値の向上にも直結します。顧客は「いつでも正しい答えが返ってくる」と期待でき、安心感を持って取引を続けることができるのです。

データの蓄積と経営改善への活用

チャットボットの大きな魅力は、データが残ることです。有人対応では「どんな質問が多かったか」を記録するのは手間ですが、チャットボットならすべて自動でログが蓄積されます。

このデータを分析することで、「問い合わせが多い領域=顧客が不安に思っている領域」が明確になります。たとえば「返品に関する質問」が多ければ、返品ルールを見直す、ページを分かりやすく改善するといった施策が可能です。ある中小企業では、チャットログから「料金体系が分かりにくい」という声を把握し、サイトの料金ページを改修したところ、問い合わせ件数が半減したという事例もあります。

つまりチャットボットは、単なる対応ツールではなく「顧客の声を経営にフィードバックする仕組み」でもあります。これは中小企業が競争力を高めるうえで極めて重要な視点です。

導入ハードルの低下と最新技術の恩恵

以前はチャットボットを導入するには専門的な知識や開発コストが必要でした。しかし近年はクラウド型サービスやノーコード型の管理画面が普及し、IT担当者がいない企業でも導入できる環境が整っています。初期費用も抑えられるようになり、中小企業にとって「導入しやすい」状況になっています。

さらに、生成AIの登場により、チャットボットの精度は飛躍的に向上しました。従来はシナリオを細かく作り込む必要がありましたが、AIを活用すれば柔軟に対応できます。中小企業は最新技術の恩恵を直接受けられるため、大企業に比べて人材や資金に制約があっても競争力を持てるようになっています。

成功事例から見る導入効果

実際にチャットボットを導入した中小企業の事例を見てみましょう。

- 小売業A社:問い合わせの6割をチャットボットが処理。顧客満足度調査で「対応が早い」との回答が増え、リピート購入率が20%アップ。

- サービス業B社:予約変更の対応を自動化。スタッフの負担が軽減され、売上に直結する営業活動に集中できるようになった。

- 製造業C社:社内ヘルプデスクに導入。IT部門への問い合わせが半減し、社員全体の生産性が向上。

これらの事例は、チャットボットが単なる効率化ツールにとどまらず、企業成長のドライバーになり得ることを示しています。

中小企業におすすめのチャットボット10選【徹底比較】

なぜ比較が必要なのか

チャットボットを導入しようと考えたとき、多くの中小企業が直面するのが「どのサービスを選べばいいのかわからない」という問題です。市場には数多くのチャットボットサービスが存在し、それぞれ価格や機能、サポート体制が異なります。大企業向けの高機能型もあれば、シンプルで低コストに導入できるタイプもあります。

中小企業が導入に失敗しないためには、複数のサービスを比較し、自社の状況に合ったものを選ぶことが不可欠です。本章では代表的なチャットボットサービス10種類を取り上げ、それぞれの特徴と強みを解説します。

比較表(概要)

| 製品名 | 初期費用 | 月額費用 | 無料トライアル | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| KARAKURI chatbot | 要問合せ | 要問合せ | あり | 高精度AI・大手導入実績 | 運用を育てていきたい企業 |

| チャネルトーク | 0円~ | 9,800円~ | あり | チャット+CRM+マーケ機能 | EC・D2Cで売上直結を狙いたい |

| Zendesk | 要問合せ | 約7,000円~ | あり | 世界的シェア・多言語対応 | 外資/海外展開・連携重視 |

| sinclo | 0円 | 12,000円~ | あり | 国産・直感操作で導入容易 | まずは小さく始めたい |

| hitobo | 要問合せ | 要問合せ | あり | FAQ整備・分析に強い | FAQが多く整理したい |

| OfficeBot | 5万円~ | 5万円~ | あり | 社内ヘルプデスクに強み | IT/総務/人事の定型対応 |

| ChatPlus | 1万円~ | 10,000円~ | あり | 高いカスタマイズ性 | 自社に合わせて細かく設定 |

| BotFriends | 要問合せ | 要問合せ | あり | 高度な自然言語処理 | 専門要件・個別開発に適合 |

| LINE公式連携Bot | 0円~ | 数千円~ | あり | LINEで接客・集客 | BtoCで来店/予約導線強化 |

| AIスミズミ | 217,800円〜 | 32,780円〜 | 無料相談可 | 完全代行・知識不要・最短実装 | IT担当不在でも丸投げ導入 |

既存のSEO系・AI系記事(ブログ内)

読者が次に知りたくなるテーマに誘導できます。

- 「AIライティングとSEOの関係徹底解説」:https://www.digital-reclame.co.jp/blog/?p=814

- 「コンテンツSEOのやり方と相場解説」:https://www.digital-reclame.co.jp/blog/?p=622

関連サービスページ(LP)

読者が「比較して選びたい → 自社サービスを検討したい」となる流れを自然に作れます。

- AIスミズミ公式LP:https://digital-reclame.co.jp/lp/sumizumi/

- AIサービス一覧:https://digital-reclame.co.jp/lp/ai-service/

- AIコレクション:https://digital-reclame.co.jp/lp/collection/

各サービス詳細解説

1. KARAKURI chatbot

KARAKURIは、国内大手企業での導入実績が豊富な高精度AIチャットボットです。特徴は「高い自然言語処理能力」と「FAQ改善サイクルの仕組み」。学習を続けることで回答精度が向上し、ユーザー満足度を維持できます。中小企業にとってはコストが高めになるものの、「顧客満足度を重視し、長期的にチャットボットを育てたい企業」に適しています。

2. チャネルトーク

チャネルトークは、チャットサポートに加え、CRM機能やマーケティング機能が充実しているのが特徴です。顧客の行動履歴を把握し、最適なタイミングでメッセージを送ることができます。特にD2CブランドやEC事業者から高い支持を得ており、「単なる問い合わせ対応ではなく、売上アップに直結させたい」企業におすすめです。

3. Zendesk

Zendeskは世界的に有名なカスタマーサポートプラットフォーム。多言語対応や外部ツールとの連携が強力で、海外展開を視野に入れている企業に向いています。初期構築や運用には一定の知識が必要ですが、国際的なブランド力と信頼性は他を圧倒します。

4. sinclo

sincloは国産チャットボットの代表格で、操作性に優れているのが特徴です。管理画面が直感的で、ITに詳しくない人でも導入がスムーズ。小規模の企業や、まずは低コストで試したい企業に向いています。

5. hitobo

hitoboはFAQ作成を効率化できるチャットボット。問い合わせ内容を自動で蓄積・分析し、FAQデータベースを強化していけます。社内にFAQを整備したい企業や、問い合わせ件数が多く整理が追いつかない企業に向いています。

6. OfficeBot

OfficeBotは社内ヘルプデスク利用に強いチャットボット。ITサポートや人事・総務部門での利用が多く、「パスワードを忘れた」「勤怠ルールを確認したい」といった社員からの問い合わせを効率化します。外部向けというよりは、社内利用で効果を発揮します。

7. ChatPlus

ChatPlusはカスタマイズ性の高さが魅力のチャットボット。自社の業務フローやWebサイトに合わせて柔軟に調整できるため、「自社にぴったり合うように細かく設定したい」という企業におすすめです。初期設定にはやや時間がかかりますが、自由度を重視する企業に向いています。

8. BotFriends

BotFriendsは高度な自然言語処理に強みを持つサービス。自由文の問い合わせにもスムーズに対応できるため、専門的な商品や複雑なサービスを扱う企業に適しています。要件定義からカスタマイズが必要なため、開発パートナーとしての位置付けで利用するケースが多いです。

9. LINE公式連携Bot

LINEは国内で最も利用者の多いチャネルのひとつ。LINE公式連携Botを導入することで、顧客は普段使っているLINEで問い合わせできるようになります。飲食店、美容室、小売業など、BtoCで顧客接点を広げたい企業に特におすすめです。

10. AIスミズミ

最後に、自社サービス「AIスミズミ」を紹介します。最大の特徴は「完全代行」であること。シナリオ設計から運用まで専門知識がなくても丸投げでき、IT担当者がいない企業でも安心です。導入から最短6営業日で稼働できるスピード感も魅力で、「導入に手間をかけられない」「知識がないから不安」という中小企業に最適です。他社と比べても差別化できるポイントは「工数ゼロで始められる」点にあります。

AIスミズミが中小企業に選ばれる理由

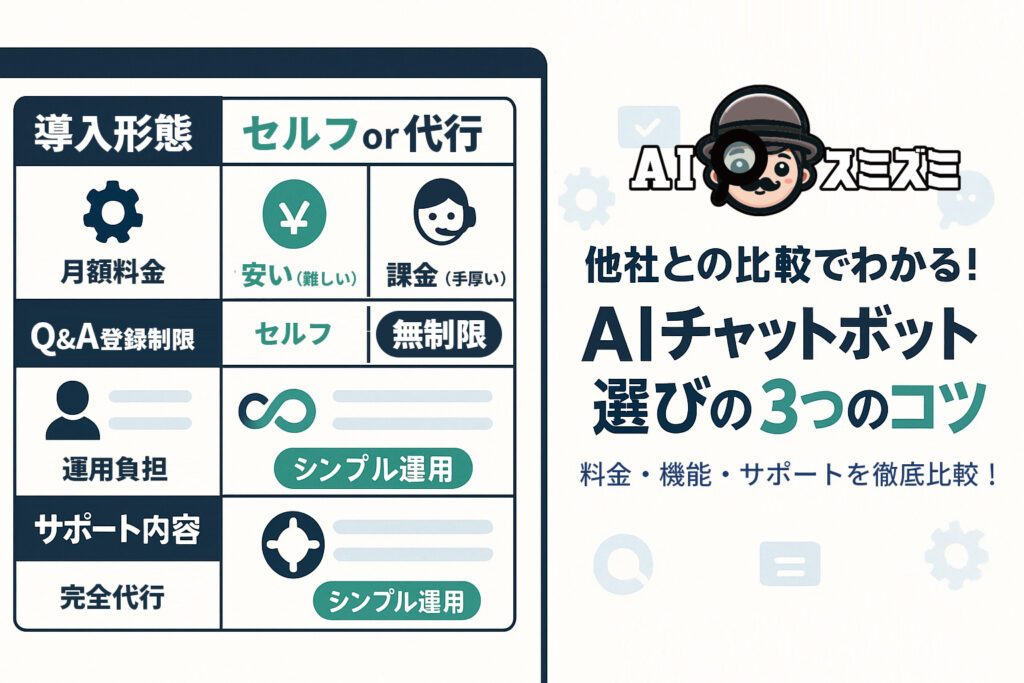

比較して分かる「最大の壁」

ここまで中小企業向けチャットボットを10種類紹介してきました。どのサービスにもそれぞれの強みがありますが、比較を重ねて見えてくるのは、「導入と運用の手間」こそが最大のハードルだという事実です。

シナリオ設計、FAQ整理、運用体制の構築──大企業であれば専任担当者を置いて対応できますが、中小企業ではそこにリソースを割くことは難しいのが現実です。

「チャットボットは導入したい。でも、誰がシナリオを作る?誰が運用する?」

多くの中小企業がこの課題に直面し、結局導入を断念してしまうケースが少なくありません。

そんな「導入したいのに運用負担が怖い」という悩みに応えるのが、AIスミズミです。す。

「完全代行」という新しい選択肢

AIスミズミの最大の特徴は、「完全代行」にあります。

通常のチャットボットは「ツールを提供する」だけですが、AIスミズミはシナリオ設計から運用までを丸ごと任せられるサービスです。

- 導入準備の工数ゼロ

初期設定やシナリオ作成も専任スタッフが代行。IT知識や専門用語を理解する必要はありません。 - 最短6営業日で稼働

一般的なチャットボットは導入に数週間〜数か月かかることもありますが、AIスミズミはスピード感を重視。すぐに実運用を開始できます。 - 無制限のQ&A登録

成長に合わせてどんどんFAQを拡充可能。サービスや商品が増えても柔軟に対応できます。

つまりAIスミズミは、**「導入の手間をゼロにする」**ことに特化した中小企業向けチャットボットなのです。

導入ストーリー:EC企業のケース

たとえば、ある中小規模のECショップ。

毎日の問い合わせの半分以上が「配送状況」と「返品手続き」に関するものでした。担当者はメール対応に追われ、新商品の企画やSNS運用に時間を割けない状況。

この企業がAIスミズミを導入したところ──

- 導入準備は全て代行されたため、担当者は社内調整だけで済んだ。

- 稼働開始は1週間足らず。すぐに配送や返品の問い合わせは自動応答に切り替わった。

- 担当者の1日の工数は2時間以上削減され、その時間をプロモーションに充てた結果、売上は前年比20%アップ。

この事例が示すのは、AIスミズミは単に「問い合わせ対応を減らすツール」ではなく、経営リソースを解放し、事業の成長に直結させるサービスであるということです。

運用の安心感

「代行」と聞くと「本当に大丈夫?」と不安に思う方もいるかもしれません。AIスミズミでは、運用中の改善も専門スタッフが継続的に行います。

- 誤回答を防ぐチェック体制

- 定期的なFAQメンテナンス

- 最新のAI技術を反映

こうした運用サポートがあるからこそ、導入後に放置しても精度が下がらず、常に安定した顧客対応が実現します。中小企業にとって「専任担当が社外にいる」という安心感は非常に大きな価値です。

数字で見る効果

AIスミズミを導入した企業の多くは、次のような効果を実感しています。

- 問い合わせ対応の70%削減

- 夜間対応率100%(営業時間外の自動応答)

- 顧客満足度アンケートでの改善

- 工数削減による新規施策への集中

つまり、導入そのものがゴールではなく、**「導入して何を実現できるか」**を明確にしてくれるのがAIスミズミの強みです。

よくある不安への回答

ITに詳しい人が社内にいません。それでも導入できますか?

問題ありません。AIスミズミは完全代行型なので、専門知識ゼロで導入可能です。

導入前に必要なのは「何を自動化したいか」をヒアリングでお伝えいただくだけ。シナリオ設計やFAQ登録はすべて専任スタッフが代行します。例えば「返品対応を減らしたい」「夜間も対応したい」など、ざっくりとした要望を伝えるだけでOKです。

その後は、最短6営業日で稼働開始。社内で複雑な作業を行う必要は一切ありません。

費用が気になります。大企業向けの高額ツールと比べるとどうですか?

中小企業向けに無理なく始められる価格設計になっています。

一般的な大企業向けチャットボットは初期費用100万円以上、月額10万円以上かかるケースが多いですが、AIスミズミは初期費用21万円台〜、月額3万円台〜。

「まずは導入して効果を試したい」「小規模でも成果を出したい」といった中小企業でも取り入れやすい価格帯です。

さらに、導入後の運用サポートも含まれているため、別途外注や人材採用をする必要がなく、トータルコストで見ても割安です。

本当に効果が出るのか不安です。失敗するリスクは?

導入前に無料相談・デモを実施し、期待効果を見極めたうえでスタートできます。

「導入したのに効果がなかったらどうしよう」という不安は当然あります。AIスミズミでは、導入前にシミュレーションを行い、どの問い合わせを自動化できるのか、どれだけ工数削減が見込めるのかを具体的に提示します。

さらに、導入後もログを分析してFAQを継続的に改善。もし効果が限定的なら、運用方法を見直し、成果につながるまで伴走します。導入して終わりではなく、「成果が出るまで寄り添う」仕組みがあるので安心です。

セキュリティは大丈夫ですか?顧客データを扱うので心配です。

業界標準以上のセキュリティ対策を備えています。

AIスミズミは、通信の暗号化(SSL/TLS)、アクセス権限の管理、操作ログの記録など、基本的なセキュリティをすべて標準搭載しています。

また、医療業界や士業など高いセキュリティ要件を求められる業種でも導入実績があり、コンプライアンス要件に合わせた運用設計も可能です。

「顧客情報を守れるのか」という観点でも、安心して利用いただける体制を整えています。

社員の教育や社内定着が不安です。新しいツールは現場が嫌がるのでは?

チャットボットは社員に負担をかけずに自然と使われる仕組みです。

AIスミズミは、顧客からの問い合わせに自動で応答する仕組みなので、社員側に「新しいツールを覚える負担」はほとんどありません。

むしろ「よくある質問をボットが対応してくれる」ことで、現場のストレスは減り、社員が本来やるべき仕事に集中できるようになります。

導入後は「便利になった」「手間が減った」というポジティブな声が出るケースが多く、自然と社内に定着していきます。

まとめ:中小企業に最適な「丸投げ型チャットボット」

ここまで比較してきたさまざまなチャットボットは、それぞれに魅力があります。しかし、もしあなたの会社が──

- IT担当者がいない

- 導入や運用の手間をかけられない

- とにかく早く成果を出したい

そんな状況にあるなら、AIスミズミが最適な選択肢です。

導入のハードルを徹底的に下げ、運用まで丸ごと任せられる。だからこそ、多くの中小企業に支持されているのです。

👉 まずは 無料相談・デモ から始めてみませんか?

最短で6営業日後には、あなたの会社の顧客対応が生まれ変わります。

まとめ:今こそチャットボット導入のタイミング!

ここまで、中小企業におけるチャットボット導入の意義と、代表的なサービスを比較してきました。振り返ると、検索ユーザーが知りたいことは大きく3つに集約されます。

チャットボットは本当に役立つのか?

→ 人手不足や顧客満足度の低下といった中小企業の課題を解決する、有効な手段である。

※参考:総務省「情報通信白書」

どのサービスを選べばいいのか?

→ 市場には多様なチャットボットが存在し、コストや機能、サポート体制はさまざま。比較表を通じて、自社の課題に合った選択が重要である。

失敗せずに導入するには?

→ 単なるツール選びではなく、運用のしやすさや拡張性まで視野に入れることが大切。その点で、導入から運用まで丸ごと任せられる「AIスミズミ」のような完全代行型は、中小企業に最適な選択肢となり得る。

これからチャットボット導入を検討する方へ

もし、あなたの会社が以下の状況に当てはまるなら、今こそ行動に移すべきタイミングです。

- 顧客対応に追われて本業に集中できない

- 夜間や休日の問い合わせ対応に悩んでいる

- 社員の負担を減らして生産性を上げたい

- IT担当者がいなくて導入を諦めていた

こうした課題を抱える中小企業にとって、チャットボットはもはや「あると便利なツール」ではなく、競争力を維持するための必須インフラとなりつつあります。

最後に

ここまで読み進めてくださった方は、きっと「チャットボットが中小企業にとってどれほど重要か」を理解していただけたはずです。しかし、頭で理解しても実際に行動に移すとなると、「本当にうちに合うのか?」「失敗したらどうしよう」という不安がよぎるのは当然です。これは、多くの経営者や担当者が抱く自然な感情です。

実際、中小企業におけるIT導入の最大の壁は「人材不足」と「時間不足」です。大企業なら専任のシステム担当者や外部コンサルに依頼できますが、中小企業では「普段の業務で手一杯、ITは詳しくないから後回しに…」となりがちです。その結果、顧客対応は属人的なまま、社員の負担は増え続け、気づけば「人が足りない」「対応が遅い」と顧客に言われてしまう。これは決して珍しい話ではありません。

だからこそ、チャットボットは中小企業にこそ必要なのです。そして、数あるサービスの中でもAIスミズミが特に注目される理由は、その「完全代行」という仕組みにあります。導入準備から運用まで、専門スタッフが丸ごと代行。必要なのは「どんな対応を自動化したいか」を伝えるだけ。ITの専門知識も、シナリオ設計の経験もいりません。

例えば、あるEC事業者はAIスミズミを導入する前、1日に100件以上の問い合わせに追われていました。配送状況や返品ルールに関する質問が大半で、担当者は本来の業務が進まず疲弊していたのです。ところが導入から1週間後には、これらの問い合わせの70%以上を自動応答で処理できるようになり、担当者の負担は激減。その時間を新商品のプロモーションに使った結果、売上は前年比で20%増加しました。これは決して特別な例ではなく、AIスミズミの導入企業でよく見られる成果です。

また、AIスミズミは「導入したら終わり」ではありません。誤回答を防ぐチェックや定期的なFAQ改善、最新AI技術の反映など、運用をサポートする体制が整っています。つまり、「導入後に使いこなせるか不安」という懸念にも寄り添い、成果が出るまで伴走してくれるのです。

そしてもう一つ大切なのは、将来への安心感です。事業が拡大すれば商品やサービスが増え、問い合わせも多様化します。AIスミズミは無制限のQ&A登録が可能なので、企業の成長に合わせて柔軟に拡張できます。今小さな規模で始めても、数年後の成長を見据えて長く使えるサービスなのです。

結局のところ、チャットボット導入で失敗する理由の多くは「準備や運用を自社で抱え込んでしまうこと」にあります。AIスミズミはその課題を根本から解消し、**「知識がなくても、時間がなくても、すぐに始められる」**という安心を提供します。だからこそ、多くの中小企業に選ばれているのです。

もしあなたの会社が、

- 顧客対応に追われて生産性が下がっている

- 夜間や休日の対応ができず、機会損失している

- 社員が疲弊し、本来の業務に集中できない

そんな状況に少しでも当てはまるなら、行動するタイミングは「今」です。AIスミズミは、あなたの会社に新しい時間と顧客満足をもたらし、競争力を高める最短ルートになるでしょう。

👉 まずは無料相談・デモから始めてみませんか?最短6営業日後には、顧客対応が自動化され、社員が笑顔で本来の仕事に集中できる環境が整います。「チャットボット導入は難しい」という常識を覆すサービス、それがAIスミズミです。らし、顧客満足度を高め、社員が本来の仕事に集中できる環境」を実現する最短ルートが、ここにあります。

コメント