インターネットで情報を検索するとき、検索結果の上部にAIによる短い要約や関連リンクの一覧が表示されるケースが増えていることに気づくでしょう。これが「AIオーバービュー」と呼ばれる最新の検索機能で、従来のキーワード検索に大きな影響を与えています。

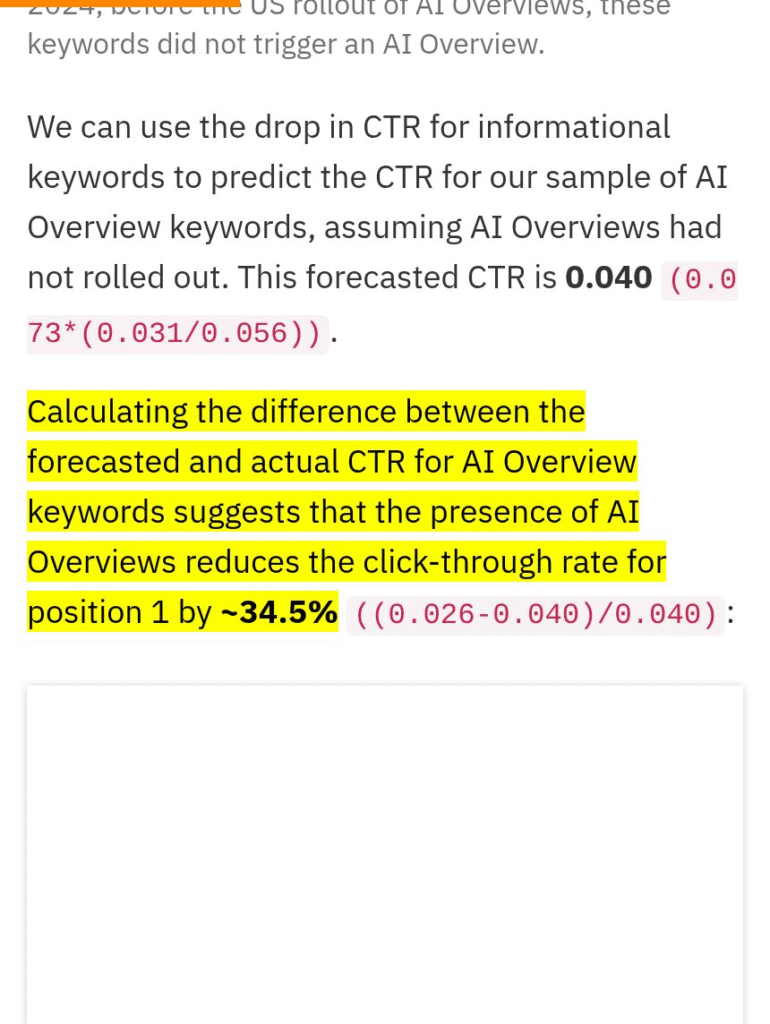

AIオーバービューは、かつて「Search Generative Experience(SGE)」と呼ばれていた機能が進化したもので、Google検索のトップに表示されるAI生成の要約テキストと、その情報源となるページのリンク集で構成されています。ユーザーは要点を手軽に把握できますが、通常の検索結果へのクリック数は確実に減少しているとの調査結果もあります。実際、約10%から30%の検索クエリでAIオーバービューが表示され、表示された場合のクリック率が約34.5%下がるというデータも報告されています。これは2025年6月のGoogleコアアルゴリズムアップデートとも関連する重要な変化です。

この革新的機能は単に検索結果を置き換えるだけでなく、情報を選び出しまとめる過程でAI独自の解析ロジックが働いています。たとえばクエリファンアウト技術を用い、多様な関連キーワードを並行処理しながら統合的な回答を生成するため、ただ上位表示されるだけでなく、AIが引用しやすい分かりやすい文章構造やブランドの言及頻度が重要な評価基準となっています。

こうした背景を踏まえ、SEO戦略は大きく変化しています。AIオーバービューに自社コンテンツを引用してもらうには、単なる検索順位向上に加え、「AIフレンドリー」な文章の構築や戦略的なメンション獲得がポイントです。

①結論を先に示す

②Q&A形式の活用

③適切な構造化データの使用

④ブランドの露出を高める掲載営業や広告戦略など

以上のような形で対策の幅は格段に広がっており、従来のSEO対策とは大きく異なるアプローチが求められています。

このように、AIオーバービューは検索体験を根幹から変え、Web集客や情報発信のあり方に新しい視点をもたらしています。これからの時代に対応するためには、その仕組みや影響を正確に把握し、効果的な活用方法を理解することが不可欠になります。Googleが公開している公式ドキュメントは、現状を理解するうえでも非常に参考になります。また、コンテンツSEOの基本的な考え方も併せて理解しておくことが重要です。

今回はAIオーバービューの詳細な仕組みから、引用やメンションの獲得方法、具体的な対策ステップまで、多角的に解説し、最新SEO戦略のヒントをお伝えします。インターネット検索の未来を見据えた新しい視点で、効果的な情報発信を目指しましょう。

1. Googleの検索体験を変える「AIオーバービュー」とは?──概要・名称・機能を徹底解説

AIオーバービューとは何か?最新の検索結果機能の概要

AIオーバービューは、Google検索の結果画面で目立つ位置に表示されるAIによる概要要約の機能です。2023年ごろから導入が進み、ユーザーが検索したキーワードに対して関連情報をAIが自動的にまとめて提示します。この機能は、従来の検索結果の枠組みを超え、簡潔で分かりやすい要約を提供する点で画期的です。本節ではAIオーバービューの定義と名称の変遷、機能の特徴について詳しく解説します。

1.1 AIオーバービューの定義と名称の変遷

AIオーバービューは元々「SGE(Search Generative Experience)」と呼ばれていました。SGEはGoogleが展開する生成AIを活用した検索体験の総称で、そこから派生した「AIオーバービュー」はより具体的に検索結果の上部に表示されるAIによる要約枠を指します。通称は「AIO」とも言われ、検索キーワードに対するAIの要約や判断をユーザーに直接示す機能として注目されています。

名称変更の背景には、単なる生成AIを搭載した体験というより、「概要(Overview)」として多面的かつ信頼性の高い情報提供を目指すGoogleの意向があります。AIオーバービューはGoogle検索の進化形として位置付けられており、今後も名称や機能は拡大・進化すると予想されます。

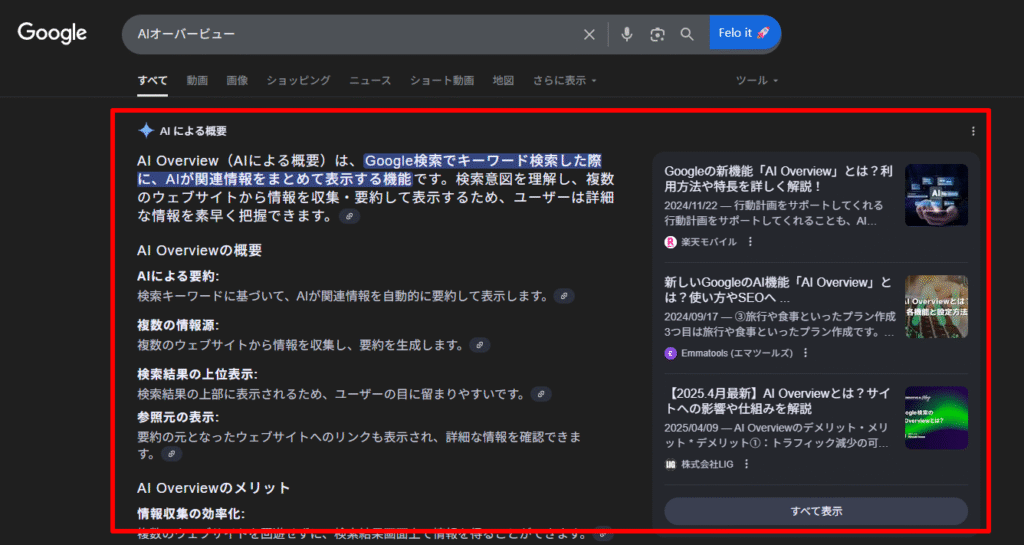

1.2 AIオーバービューの機能と表示構造

実際の表示イメージを見ると、AIオーバービューは大きく二つの機能に分かれます。画面左側にはAIが生成した要約テキストが連続し、検索キーワードに関連する複数の情報や回答がわかりやすくまとめられています。これによりユーザーは一目で全体像や重要ポイントを把握できます。

一方、右側には要約に利用された参照先のウェブページリンクがまとめられています。これらリンクは引用元として、AI要約がどの情報を基に生成されたかを示し、情報の信頼性を担保しています。

この二分割表示構造により、ユーザーはAI生成の要約を読みながら、詳細情報が必要な場合は簡単に原典ページへアクセス可能です。視覚的かつ機能的な設計で、検索体験が大幅に向上しています。

2. AIオーバービューの影響と表示割合の最新動向

AIオーバービューの表示は多数の検索クエリで見られるようになりましたが、その範囲と影響については様々な見解があります。ここでは表示割合の最新調査とクリック率(CTR)への影響に焦点を当てて解説します。検索トラフィックやユーザー行動にどのような変化をもたらしているかを理解することで、今後のSEO戦略の見通しも立てやすくなります。

2.1 表示割合に関する主要調査データ

複数の調査によれば、AIオーバービューは約10%から30%の検索クエリで表示されています。例えば、「デジタルレクリムのコンテンツSEO研究チーム」による約4.5万件以上のキーワード調査データでは、約25%のクエリでAIオーバービューが出現すると報告されています。また、海外マーケティングツール「Ahrefs」の分析では11%程度とのデータもあり、概ね10%から30%の間で分布していると推測されます。

この表示割合の幅は検索キーワードの特性やジャンル、地域差に依存し、一部の領域では特に高い割合で表示されているケースもありそうです。

私の実感としても近年AIオーバービューは増加傾向にあり、今後も拡大が予想されます。

2.2 クリック率(CTR)への影響とその実態

AIオーバービュー表示による最大の懸念は、従来のウェブサイトや記事のクリック率低下です。

Ahrefsの大規模調査では、AIオーバービュー表示時のCTRは平均で34.5%も下がる結果が出ています。例えば、通常3%のクリック率があったキーワードでAIオーバービューが表示されると約2%に減少するイメージです。

この低下は検索ユーザーが要約部分で完結しやすいことに起因します。私自身の検索体験でも、AIオーバービュー枠が表示されると下方のリンクに到達しづらいと感じています。一部のジャンルや目的ではクリック率があまり下がらないケースもありますが、総合的に見てクリックは減少傾向にあります。

この影響はSEO対策やサイト運営の重大な課題であり、今後の戦略で必須の検討事項です。

3. AIオーバービューの生成ロジック~引用とメンションの仕組み~

AIオーバービューがどのように内容を生成し、どの情報が引用やメンションとして取り上げられるかの理解は、効果的な対策を練るうえで不可欠です。ここではAIが検索クエリに対し情報を集約し概要を作成する基礎となる「クエリファンアウト」という仕組みを解説し、引用とメンションの評価軸の違いについても説明します。

3.1 クエリファンアウトの仕組みと並列検索による要約生成

AIオーバービューの情報収集には「クエリファンアウト」という技術が使われています。これはGoogleの2025年3月のGoogle AI Mode導入時、開発者カンファレンス「Google I/O」で紹介されたもので、AIが単一の検索クエリに回答を生成する際、関連した複数の類似検索や関連キーワードを同時に並列処理する仕組みです。

例えば「おすすめの電気自動車」というクエリでAIが要約を作成する際、「電気自動車 比較 2025」「ハイブリッド車 おすすめ」「モデルレビュー」など類似・関連クエリの結果も同時に検索し、一つの統合回答を生成します。

この並列処理により、AIオーバービューは高速かつ多角的な情報をまとめることが可能です。スピードを犠牲にせず、豊富でバランスの取れた内容を提供でき、ユーザーに利便性をもたらしています。この仕組みは今後のAI検索技術の中核として注目されており、GEO(Generative Engine Optimization)という新しい最適化手法とも密接に関連しています。

詳細はGoogle I/O 2025公式セッションをご覧ください。

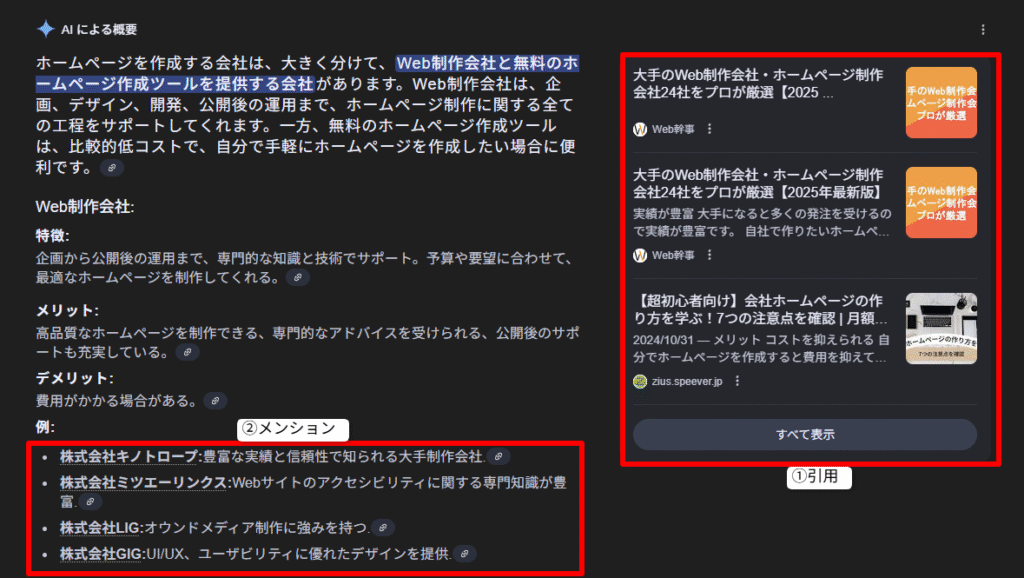

3.2 引用とメンションの違いとそれぞれの評価基準

AIオーバービュー内で表示される情報には「引用」と「メンション」という2つの評価軸があります。似ているようで異なるため、表示内容にどう反映されているか理解が重要です。

「引用」は、AIの要約文の根拠として直接使われるウェブページを指します。AIが回答を構成する際に具体的に参照したページが引用元として右側にリンク表示され、その内容が説明に活かされています。SEO的にはこの「引用」に自社ページが選ばれることが最も望ましく、該当キーワードでの上位表示が必須です。

「メンション」は要約文中に登場するブランド名やサービス名などの言及を指し、必ずしもリンクされるわけではありません。メンションは上位ページでの言及頻度やブランド認知度、関連性で評価され、検索ユーザーへの推薦的な意味合いがあります。

この二つは補完関係にあり、引用対策に加えブランド露出やコンテンツマーケティングを通じたメンション増加も重要です。

AIオーバービューは単なる新しい検索表示機能ではなく、今後のSEOに大きな影響を及ぼします。技術背景や表示動向、生成ロジックの理解は効果的な対策の第一歩です。なお、AIフレンドリーなコンテンツ作成の具体的手法はGoogleの構造化データガイドが有益と思われます。

4. AIオーバービューでの引用対策:~上位表示とAIフレンドリーな文章構造の重要性~

AIオーバービューの引用枠で自社サイトを取り上げてもらうには、「上位表示を達成すること」と「AIが理解しやすい文章構造に整えること」が不可欠です。本章では実証データを交えつつ、具体的な文章作成のコツを紹介します。

4.1 上位表示の重要性と引用率の実証データ

調査によると、AIオーバービューに引用されるページは、対象キーワードの上位20位以内にランクインしていることが60%にのぼります。つまり上位20位以内のページが引用候補として最も多いのです。まずはSEO施策を強化し、対象キーワードで上位表示を目指すことが根本対策となります。

ただし上位表示すれば必ず引用されるわけではありません。約40%は関連キーワード(クエリファンアウト由来)の横展開で引用されている可能性もありますが、最も確実なのは自社キーワードでの上位表示確保です。

上位表示後に引用率を上げるには、文章がAIに引用されやすい構造かどうかが鍵となります。次のセッションで「AIフレンドリーな文章」の特徴を具体的に解説します。

4.2 AIフレンドリーな文章の具体的特徴と作成ポイント

AIは大量情報から要約を生成するため、情報が整理された文章を好みます。引用されやすいページは以下の特徴を持っています。

🤖 AIフレンドリーな文章の具体的特徴と作成ポイント

結論ファーストで明瞭な文章

読者が求める答えを最初に提示。要点を冒頭で明確に伝えることで、時間のない読者でも必要な情報をすぐに把握できます。

Q&A形式の質問と簡潔な回答

疑問に思うことを質問形式で提示し、それに対する簡潔で分かりやすい回答を用意。読者の「知りたい」に直接応える構成です。

わかりやすい箇条書きや表形式の情報提示

複数の情報を整理して視覚的に分かりやすく表示。リストや表を使って情報を構造化し、一目で理解できるようにします。

専門用語を避けて平易な言葉で説明

難しい専門用語は使わず、誰でも理解できる簡単な言葉で説明。必要な場合は専門用語の後に分かりやすい言い換えを併記します。

💡 これらの要素を組み合わせることで、AIにも人間にも理解しやすい文章が完成します

具体的なポイントは以下のとおりです。

- 結論ファーストで主語・述語・理由を明示

ページ冒頭や見出し直下に結論や要点を置き、AIが情報の核を掴みやすくします。 - 検索者の疑問に即答するQ&A形式

ターゲットクエリに近い質問をh2やh3の見出しに設定し、その直下に2~3文で簡潔に答えます。 - 箇条書き・表の活用

HTMLのul、ol、tableタグで構造化し、中黒など単なる記号装飾ではなく正しくタグを使うことを意識します。 - 専門用語の平易化

難解な社内用語や業界専門用語は避け、誰でも理解できる言葉に置き換えます。AIの学習データが専門用語を必ずしもカバーしていないためです。

これらはAI向けだけでなく人間ユーザーにも読みやすく、SEO的にも有効な構成です。

4.3 効果的なQ&A形式や構造化データ活用の方法

Q&A形式を用いる際は以下を押さえると引用されやすさが向上します。

- 見出しは具体的かつ自然な質問文で記述

- 回答は1~3文程度で簡潔かつ要点を伝える

- FAQPageなどの構造化データを実装し、文法エラーをチェック

- リストや表の構造化データも活用し、AIが情報を抽出しやすくする

これらを踏まえ対策ページを設計・リライトすると、AIオーバービューでの引用可能性が高まります。

5. AIオーバービューでメンションを獲得する方法と分析

AIオーバービューでは文章中や要約内のブランド名やサービス名の「メンション」も重要な評価基準です。引用と異なり、上位表示ページでの言及頻度が大きなポイントとなります。本章ではメンション頻度と上位ページの言及相関、効果的なメンション獲得法や分析手法を詳述します。

5.1 メンション頻度と上位ページでの言及相関

自社ブランドがAIオーバービューでメンションされるかは、自身のページが上位にあるだけでなく、上位20位以内の複数ページでどれだけ言及されているかに強く依存します。

社内分析では、上位20位内ページに掲載されているブランド・サービスの頻出度が高いほど、AIオーバービューでのメンション獲得可能性も上がる傾向があります。つまり自社サイトだけでなく、外部記事やまとめページ、比較記事でも自社名の言及を増やすことが重要です。

この相関理解により、SEOだけでなくPRや掲載営業、広告戦略を連携させた全方位アプローチが必要とわかります。

5.2 メンション獲得のための掲載営業や広告戦略

メンション獲得には、競合が多く言及されている外部サイトや記事運営者への掲載営業や記事広告が効果的です。具体的には以下の施策があります。

- 掲載営業

取材依頼や情報提供を通じて自社掲載を促す。 - 記事広告・タイアップコンテンツ

信頼性の高いメディアに自社紹介記事を出稿し、上位表示ページでのメンションを狙う。 - プレスリリース活用

新製品・サービス発表時に多くのメディアに情報配信し掲載を促す。 - 自社コンテンツ強化

上位表示を狙う自社ページ内でブランド訴求を強化し、内部からのメンション可能性を高める。

これらを組み合わせて継続的に実施することで相乗効果が見込めます。

5.3 Ahrefsのブランドモニタリングでのメンション分析実践

メンション獲得状況を把握し効率的対策には、Ahrefsの「ブランドモニタリング」機能が有用です。

このツールで特定ブランドのWeb上言及数や競合比較が可能です。例えばBMW、ベンツ、アウディのメンション頻度を分析し違いを可視化できます。Ahrefsの詳細な活用方法については、専用の解説記事も参考にしてください。

さらにカスタムルールで、

- 競合名は含むが自社名を含まないケース抽出

- 上位ページの言及キーワードやURL特定

など詳細分析が可能です。これにより自社の言及されていない潜在キーワードや領域を発見し、営業先やPRの重点対象を決められます。

分析はロボット的に行うだけでなく、目視レビューも交え丁寧に進めることが効果的で大切です。こうしたデータドリブンなアプローチがメンション拡大の確実な一歩となります。

6. AIオーバービュー対策実践ステップ~キーワード特定からリライトまで~

具体的な対策は、AIオーバービューが表示されるキーワード特定から始まり、引用・メンション状況分析を経て、対策ページの新規作成やリライトに進みます。ここでは実践ステップを詳述します。

6.1 AIオーバービュー表示クエリの特定方法

AIオーバービュー表示クエリの特定にはAhrefsの「キーワードエクスプローラー」が便利です。

手順は以下の通りです。

- Ahrefsに自社ドメインを登録し「オーガニックキーワード」セクションを開く

- 画面右上の「SERP機能」フィルターで「AIオーバービュー(AIO)」を選択

- フィルター結果から対象ドメインのAIオーバービュー表示クエリが一覧で表示される

これにより全対策キーワードのうちAIオーバービュー表示率を把握し、優先対策キーワードを明確化可能です。キーワード数が多くても絞り込みができ、業種やサービス特性に応じて効率的に選定できます。

6.2 引用されているページの分析と共通点抽出

重要キーワードを絞ったら検索画面でAIオーバービューの右側引用リンクを確認します。引用ページを訪問し、以下を分析します。

- 見出し構造(h2、h3の命名法)

- 質問形式か結論ファーストかなど段落構成

- 簡潔な回答箇所の文章量や文法特徴

- 箇条書き・表の有無とタグの使い方

- 語彙の難易度や専門用語割合

共通点を抽出し、自社対策ページに取り入れることが最適化の第一歩です。ハイライト例がわかるツール活用も効率的で、AIが引用しやすいページの条件を技術的に理解できます。

6.3 対策ページの作成・リライト指針

対策ページは新規作成と既存ページリライトの両面があります。

- 20位以内に入っていないキーワードの場合

検索順位向上のため、SEO的コンテンツ強化や被リンク対策が必要です。質の高い情報提供が基本となります。 - 20位以内に入っているキーワードの場合

AIに引用されやすい文章構造に整えるリライトが効果的です。具体的には、

- 結論ファーストで主語・述語・理由を明瞭に

- 想定質問(キーワード関連)を見出し化し簡潔回答を配置

- 箇条書き・表など構造化データを適切実装

- 平易な言葉で専門用語は極力避ける

これらはAIに理解されやすく、人間ユーザーにも読みやすい「ダブルミーニング」効果があります。構造面の磨き上げが極めて重要です。

6.4 メンション率向上の実践方法と注意点

メンション率向上には、対象キーワード上位ページで自社ブランド・サービス言及を増やす施策が必要です。

具体的実践法は、

- Ahrefsブランドモニタリングで競合名含むが自社名含まないページ特定し掲載提案・PR

- 目視で掲載有無確認後、掲載媒体へ掲載交渉や記事依頼

- プレスリリースや自社サイト内ブランド訴求ページ増加で露出強化

- 言及増加施策は即効性低い場合が多く継続的取り組みが必須

注意点として、メンション増はSEOに悪影響を与えずブランド力強化に寄与します。ただし不自然な言及や誤情報は避け、信頼性重視が必要です。

効果的なメンション獲得はSEOに新たな価値をもたらし、AIオーバービュー内での存在感向上につながるため長期戦略として取り組みましょう。

上記対策を体系的に実施すれば、AIオーバービューにおける「引用」と「メンション」の双方で成果が見込めます。AIによる検索結果の進化に対応した戦略的施策が今後のSEOに不可欠です。

7. AIオーバービューの今後とSEO戦略の変化に備える

AIオーバービューの登場は検索エンジンのあり方を根本から変え、SEO戦略にも大きな転換期をもたらしています。情報の要約提示が主流となることで、単なる検索順位向上だけでは不十分になり、AIに評価されやすいコンテンツ作成とブランド認知向上という高度な対策が求められます。

7.1 AIオーバービューの表示枠拡大とSEOへの影響

前述した通り、AIオーバービューの表示率は10~30%で推移し、今後も拡大が予想されます。検索結果上部に要約が表示されることで従来のクリック率は大幅に減り、Ahrefs調査ではCTRが最大約34.5%低下する可能性があります。アクセス数に直結するため多くの企業・サイト運営者は無視できません。

(参考: AI Overviews Reduce Clicks by 34.5% )

この変化は従来のSEO常識を覆し、単なるキーワード上位表示に加え、「AIに引用されやすい文章構造」と「広範囲なブランド言及」の両輪が重要です。Googleのクエリファンアウトにより関連多数のデータから集約・要約されるため、単一ページだけでなく関連コンテンツ全体の網羅性・質も評価に影響します。

7.2 適切な対策の継続的な実施の重要性

変化が激しい現状では、一度の対策で安心せず持続的にAIオーバービューを意識したSEO施策を見直し改善し続けることが重要です。実際に生成AIを活用したSEO記事制作も効果的な手法の一つとなっています。

- AIオーバービュー表示クエリの定期的特定・分析

AhrefsキーワードエクスプローラーでAIオーバービュー表示キーワードを把握し優先対象明確化

AI Overviewsとは?最新動向や自サイトが参照される方法を解説 - 引用されやすいコンテンツの継続的リライト・新規作成

結論冒頭の明快な文章、Q&A形式、箇条書きや表の構造化データ適用でAI理解向上

GoogleのAIフレンドリーコンテンツガイド参照 - ブランドメンションの戦略的増加

掲載営業や記事広告で競合に勝つ認知拡大を図る

メンション分析にAhrefsブランドモニタリング活用 - 競合比較と自社ポジショニング把握

定量データ分析に基づき競合のメンション状況を分析し、自社の弱点・強みを把握して改善

これらを踏まえ、AIオーバービュー対応は技術理解と人的戦略の両面からのアプローチが成功の鍵です。AI検索の進化に迅速適応し、ブランド価値や信頼性強化施策を並行展開することが不可欠となります。

将来的にはAIオーバービュー枠は多様化し、より複雑な情報集約が行われる可能性が高いため、単なるSEOテクニックに留まらず、高品質コンテンツ制作と広範な情報発信を体系的に進める姿勢が重要です。

AI技術の進化を肯定的に捉え、柔軟かつ継続的なSEO対策を実践することが、今後のデジタルマーケティング成功の基盤となります。中小企業でのAI導入についても、失敗しないためのポイントを押さえておきましょう。

また最新情報やガイドラインはGoogleの公式情報を定期的に確認しながら進めましょう。

最後にAIオーバービュー対策やAIを活用したいと言う際は、デジタルレクリムのAIサービスも、ぜひ、この機会にご覧になってみてください。

コメント