近年、生成AIの急速な普及により、多くの企業が業務効率化や新規サービス開発を目的に導入を進めています。しかし、期待とは裏腹に「生成AI導入失敗」という課題に直面するケースが増えているのも事実です。誰もが注目する最先端技術である一方で、導入の準備不足や社内のAIリテラシー不足、またセキュリティやコンプライアンスの問題など、数多くのハードルが存在します。

生成AIは単なるツールではなく、企業の業務プロセスや組織文化、戦略に深く関わるものです。そのため、適切な理解と体制づくりなくしては、意図した効果を出せず失敗に終わってしまうリスクが高まります。特に業種ごとに異なる事情や規制条件が影響するため、一律の導入手法では解決できない難しさもあります。

この記事では、生成AI導入失敗の主な要因を「業種別の失敗事例」を交えて分かりやすく解説します。導入前の準備不足や社内のAIリテラシー不足による影響、さらにはセキュリティ・コンプライアンス問題、導入コストとROI(投資対効果)のギャップといった重要な問題点を網羅。皆様の組織で起こりうるトラブルを未然に防ぎ、生成AIを効果的に活用するうえで不可欠な対策や成功のポイントをご紹介します。

失敗事例から学ぶことで、同じ過ちを繰り返さず、導入に伴うリスクを最小化しつつ、本当に価値ある活用を実現できるのです。企業のDX推進や業務改革を後押しする生成AIだからこそ、慎重かつ的確なステップが求められます。

また、生成AI導入の失敗に関わる具体的な事例やケーススタディは、デジタルレクリムの公式LINEにて公開中です。AI導入の第一線で活躍する代表者が執筆した書籍の無料ダウンロードも可能ですので、ぜひ実践的な知見を取り入れてください。

デジタルレクリム公式LINEはこちら

生成AI導入に失敗しないためのポイントを把握し、各業種におけるリスクを理解することは、今後のビジネス価値向上において不可欠です。次の章では具体的な失敗要因を掘り下げ、皆様の組織に合った実践的対策を探っていきましょう。

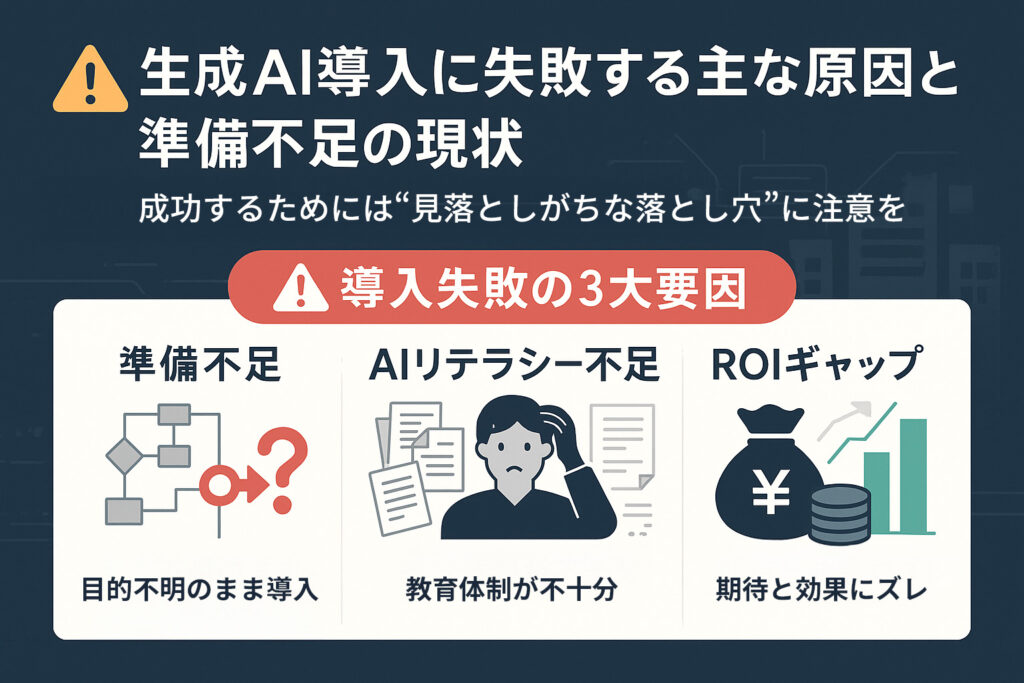

生成AI導入に失敗する主な原因と準備不足の現状

生成AIの導入は、多くの企業にとって業務効率化や新規ビジネス創出のチャンスを提供します。しかし、その一方で導入に伴う失敗事例も後を絶ちません。失敗の背後には、導入前の準備不足や社内のAIリテラシー不足、そしてコストとROI(投資収益率)のギャップといった複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、これらの主要な失敗要因を具体的に分析し、その現状を詳しく解説します。

導入前の準備不足がもたらすリスク

まず、生成AIの導入失敗で最も多く見られる要因が導入前の準備不足です。AI技術を取り入れるためには、漠然とした期待感だけではなく、具体的な戦略と目標設定が欠かせません。多くの企業がこの基本的な段階でつまずいているのが現状です。

具体的には、生成AI導入の目的が曖昧であることや、どの業務プロセスに適用すべきかが明確になっていないケースがあります。例えば、ある小売企業では、売上予測や顧客対応へのAI活用を検討していたものの、目的や期待する効果が社内で共有されていなかったため、導入直後に運用が混乱し、結果的に大幅なコスト増となりました。

戦略の欠如は、導入後に成果が実感できず、プロジェクトが中断される一因にもなりやすいです。AI導入には業務フローの再設計や従業員の役割調整も伴うため、十分な準備がないと現場での抵抗感が強まり、スムーズな運用は困難になります。

近年の調査でも、多くの企業が「導入前の具体的な計画不足」を失敗の主因として挙げていることが明らかになっています。これに対し、成功事例では初期段階から専門部署を設置し、導入目的の詳細設定と関係者の巻き込みを徹底しています。こうした計画的な準備が成果のカギとなるのです。

社内のAIリテラシー不足が及ぼす影響

AI技術の導入が進む一方で、多くの組織で問題となっているのが社内のAIリテラシー不足です。AIリテラシーとは、AIの基本的な仕組みや特性、活用方法を理解し、適切に活用できる能力を指しますが、これが不足していると導入自体がスムーズに進まず、結果として運用にも支障が生じます。

例えば、製造業のある企業では、現場担当者がAIの予測モデルの意味や限界を理解していなかったことで、生成AIの提案を過信し工程管理に誤りが生じました。このような事例は、AIのアウトプットを単なる「ブラックボックス」と捉え、適切な判断が下せない状況を生み出します。

また、管理層のAIリテラシー不足も深刻です。意思決定層がAIのメリットやリスクを正しく理解していなければ、導入プロジェクトへの支援が不十分になったり、不適切な期待値設定がされる恐れがあります。これにより、導入後の効果計測や改善策の実施が遅れ、ROIギャップを拡大させることにもつながります。

社内のAIリテラシーには、以下のような課題が存在します。

- 担当者層の専門知識不足でAIモデルの評価が難しい

- 現場と経営層の理解度の乖離によるコミュニケーション不全

- 学習機会や教育体制の不足によるスキル習得の遅れ

こうした課題を放置すると、AI導入プロジェクトは途中で頓挫したり、誤った運用ルールに基づくリスクが顕在化します。そのため、社内全体のAIリテラシーを高める取り組みが急務となっているのです。

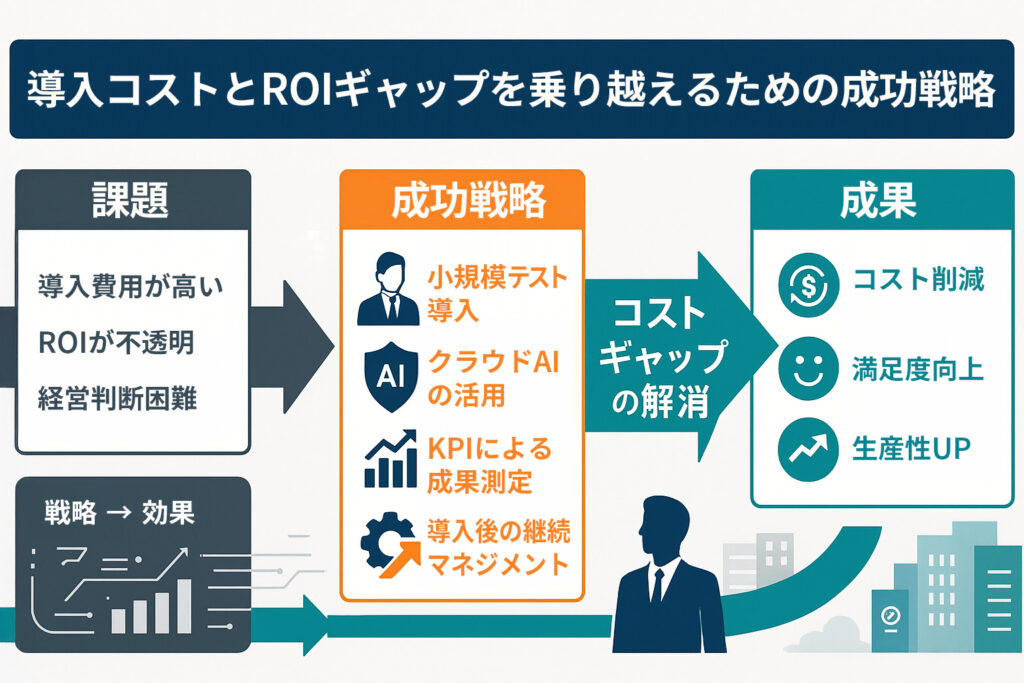

導入コストとROIのギャップの実態

生成AI導入に関するもう一つの大きな課題が、期待される効果と実際のコストとの間に生じるROI(投資収益率)のギャップです。多くの企業は導入初期にかかるコストを過小評価しがちであり、その結果、費用対効果が見合わないと判断されてプロジェクトが継続できなくなるケースが少なくありません。

導入コストには、単にシステムの構築やライセンス費用だけでなく、データ準備、社内研修、運用保守のための人員配置など幅広い項目が含まれます。これらを事前に正確に見積もらないと、導入初年度から多額の追加投資が必要となり、経営判断に悪影響を及ぼします。

また、ROI評価の際に問題となるのが、効果測定の基準が曖昧であったり、導入後すぐに成果を求めすぎることです。生成AIの効果は短期間で顕著に現れる場合もありますが、多くは継続的な改善や業務プロセスの最適化を経て徐々に顕在化するため、初期段階でのROIが低く見積もられることが多いのです。

ある金融業界の企業では、生成AIによるリスク評価モデルを導入後、効果が当初の予想よりも見えづらく、ROIの低さからプロジェクト縮小を余儀なくされました。後に運用改善を重ね、段階的に投資を増やす戦略に転換したことで長期的な利益を確保できるようになりましたが、この失敗は初期のROIギャップを埋める難しさを象徴しています。

このように、生成AI導入のコストとROIのギャップは、戦略的な資金計画と効果評価フレームの整備なくしては克服が難しい課題です。事前準備でこれらをしっかりと把握し対応策を講じることが失敗回避の重要ポイントとなります。

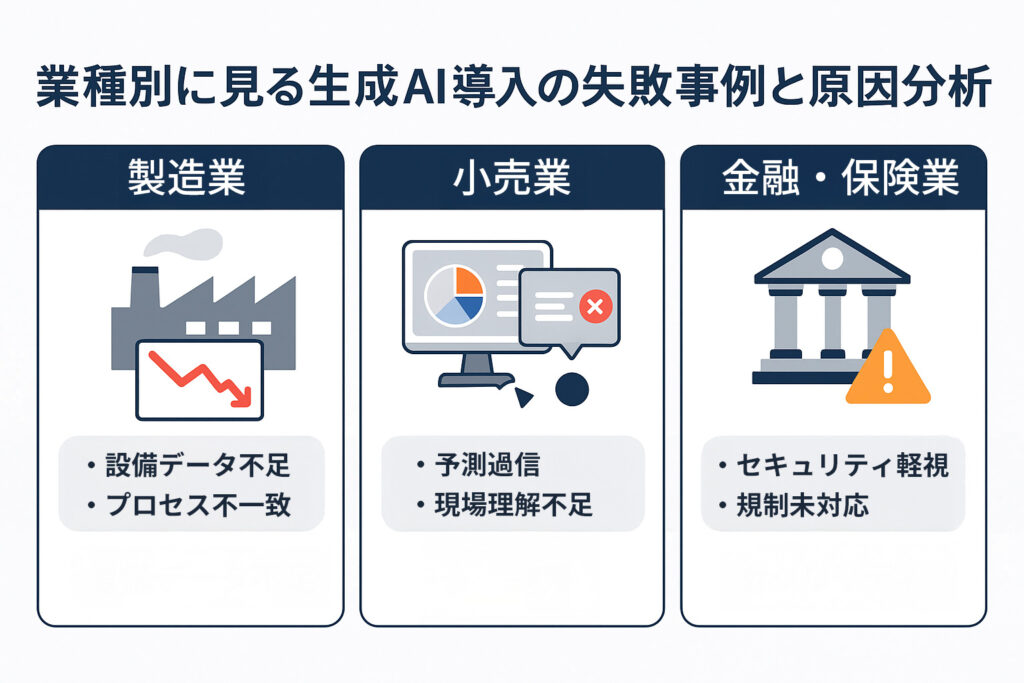

業種別に見る生成AI導入の失敗事例と原因分析

生成AIの導入失敗は、業種ごとに異なる特徴や課題が存在します。ここでは主に製造業、小売業、金融保険業の3つの代表的な業種に焦点を当て、それぞれの失敗事例と原因を比較分析します。業種別の失敗パターンを理解することで、皆様の業種特有のリスクを把握し、最適な対策のヒントを掴んでいただけます。

製造業の失敗事例と課題

製造業における生成AI導入失敗の典型例は、生産ラインの自動化や品質管理のAI適用に関連しています。例えば、ある自動車部品メーカーでは、AIを活用した異常検知システムを導入しましたが、現場の設備データが十分に整備されておらず、生成AIが正確な判断を下せなかったため、誤検知が頻発しました。

この失敗は主に以下の要因に起因しています。

- データの質・量不足:生成AIの分析に必要な過去の故障データやセンサーデータが整備されていなかった

- 業務プロセスとの乖離:AIシステムが現場の実際の作業手順や条件に合致していなかった

- 社内理解不足:現場スタッフがAIの示す警告の意味を正しく理解できていなかった

製造業は大量の現場データを活用できる点でAI適用の期待が高い一方で、データ前処理や社内調整の難しさが失敗の主な壁となっています。解決にはデータ整備の徹底と現場担当者の教育をセットで進めることが不可欠です。

小売業での導入失敗パターン

小売業では、生成AIを用いた顧客分析や販売データの予測により、マーケティング戦略の最適化が図られていますが、導入失敗の事例も多く報告されています。あるチェーン店では、AIによる需要予測システムを導入後、商品の発注過多や欠品が相次ぎ、むしろコスト増加を引き起こしました。

この失敗の原因は、以下の通り分析されています。

- 現場のデータ入力ミスやデータ統合の不足により、AIに誤った情報が提供された

- AIの予測結果をマネジメント層が過信し、現場の意見やシーズン要因を十分考慮しなかった

- AI導入に対して店舗スタッフの理解や協力が不足し、適切な運用体制が整わなかった

小売業は多店舗展開が一般的なため、社内横断的なデータ共有と運用ルールの統一が成功の鍵です。また、AIだけに頼らず人間の判断を組み合わせることで誤差を最小化するハイブリッド運用の重要性が改めて認識されています。

金融業や保険業のセキュリティ・コンプライアンス問題

金融・保険業界は、高度に機密性の高い顧客データを扱うため、生成AI導入において最も厳しいセキュリティ・コンプライアンス要件が課されます。このため、AI活用が遅れがちである一方、導入時の失敗事例も少なくありません。

代表的な失敗例としては、ある保険会社が顧客リスク評価に生成AIを活用し始めた際、セキュリティ対策が不十分であったためにデータ漏洩の疑いが生じ、社内外に大きな信用失墜を招いたケースがあります。

このケースの背景には以下の課題がありました。

- 外部のクラウドサービス選定におけるセキュリティレベルの過小評価

- 業界規制に則ったコンプライアンスチェックの不備

- AIモデルの説明責任(透明性)に対する社内ルールや理解不足

金融業界は規制対応の厳格性と顧客信頼確保が最優先であるため、これらを軽視すると致命的な失敗につながります。生成AI導入にあたっては、セキュリティ専門家やコンプライアンス部門との連携が不可欠であり、導入前段階から綿密なリスク評価と管理計画の策定が求められています。

以上のように、業種別に見てみると、生成AI導入における失敗事例や原因は各業界の業務特性や規制環境に強く影響されています。これを踏まえ、自社の課題に合わせた準備と運用体制の構築が成功のカギとなるのです。

また、より詳しい失敗事例や防止策を知りたい方は、デジタルレクリムの公式LINEで提供するAI導入失敗例書籍のダウンロードはこちらから実践的な情報を入手してみてはいかがでしょうか。

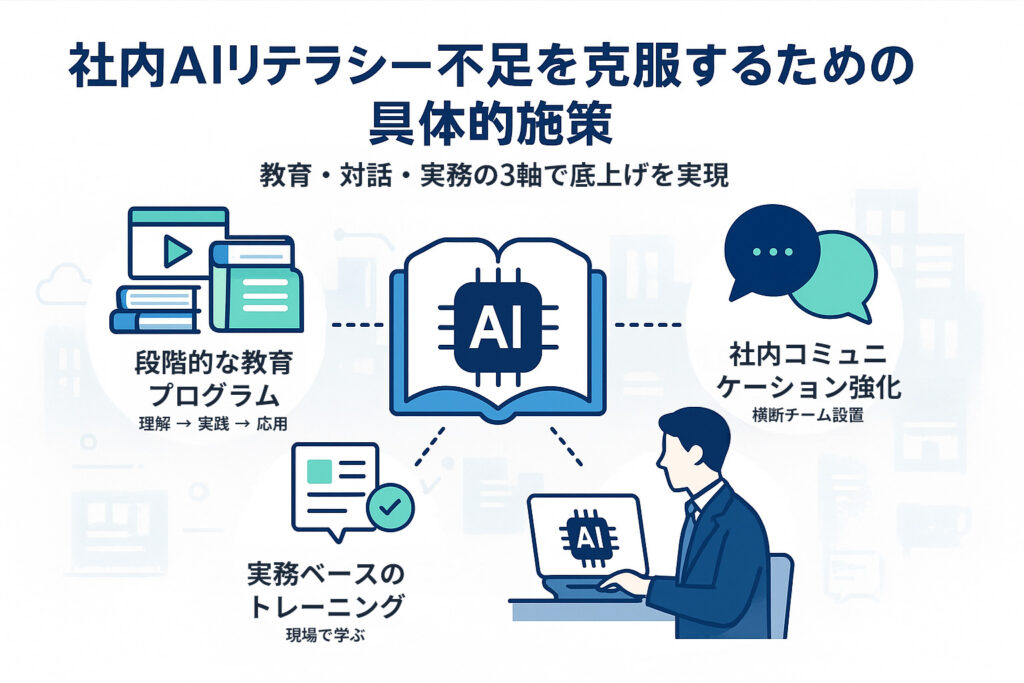

社内AIリテラシー不足を克服するための具体的施策

生成AIの真価を企業内で最大限に活かすには、まず社内のAIリテラシー不足を克服することが欠かせません。多くの失敗事例は、実装した技術の理解不足や適切な活用法の不備から起こっています。ここでは、より高度で実践的なAIリテラシー向上策を紹介し、組織全体の底上げを実現する方法を探ります。

AIリテラシー向上プログラムの設計・実施方法

効果的なリテラシー向上プログラムには、段階的な教育設計が重要です。基本的な用語や概念理解から始まり、次に実際の業務シナリオを通じてAIの利活用スキルを磨くカリキュラムが求められます。たとえば、あるIT企業では社内全階層を対象に、「理解―実践―応用」の3フェーズで教育を実施し、半年でAI関連プロジェクトの成功率を30%向上させたケースが報告されています。

また、単発の社内講習だけで終わらせず、継続的なフォローアップとしてeラーニングや社内コミュニティの活用を推奨します。最新のAIトレンドや問題解決事例を共有する場を設けることで、自発的な学習意欲と横断的な情報交換を促進し、結果としてAIリテラシー向上が加速します。

社内コミュニケーション体制の強化例

AI導入に失敗する原因のひとつに、部署ごとにバラバラな理解度や情報共有の不足があります。これを防ぐため、多職種横断のAI推進チームを設置し、定期的な意見交換や課題抽出の場を形成することが効果的です。実際にある製造業の企業では、企画・開発・営業・カスタマーサポートが合同で週次ミーティングを行い、AI活用の現状と課題を共有する体制を整備。結果として、AIプロジェクトの進捗管理が円滑になり、失敗リスクが大幅に低減しました。

さらに、社内SNSやチャットツールを活用して、AIに関する質問や成功体験を気軽に投稿できる環境づくりも重要です。情報がリアルタイムで流通する仕組みは、問題の早期解決や横展開に役立ちます。

実践的トレーニング事例紹介

トレーニングは単なる知識伝達にとどまらず、実務上でのスキル定着が肝要です。例えば、小売業界のある企業では、現場スタッフ向けにAIを利用した販促シミュレーションを実施し、実際の顧客対応に近い環境で学習。結果的にスタッフのAIツール活用率が50%増加し、顧客満足度が改善されました。

また、金融業界では複雑なリスク評価AIを使いこなすため、ケーススタディを中心としたワークショップが開催されました。具体的な判断基準や意思決定プロセスをAI解析結果と照らし合わせながら検証し、現場担当者の理解が深まるとともにミス発生件数が激減。こうした実践的なトレーニングが、社内AIリテラシー不足の解消に大きく貢献しています。

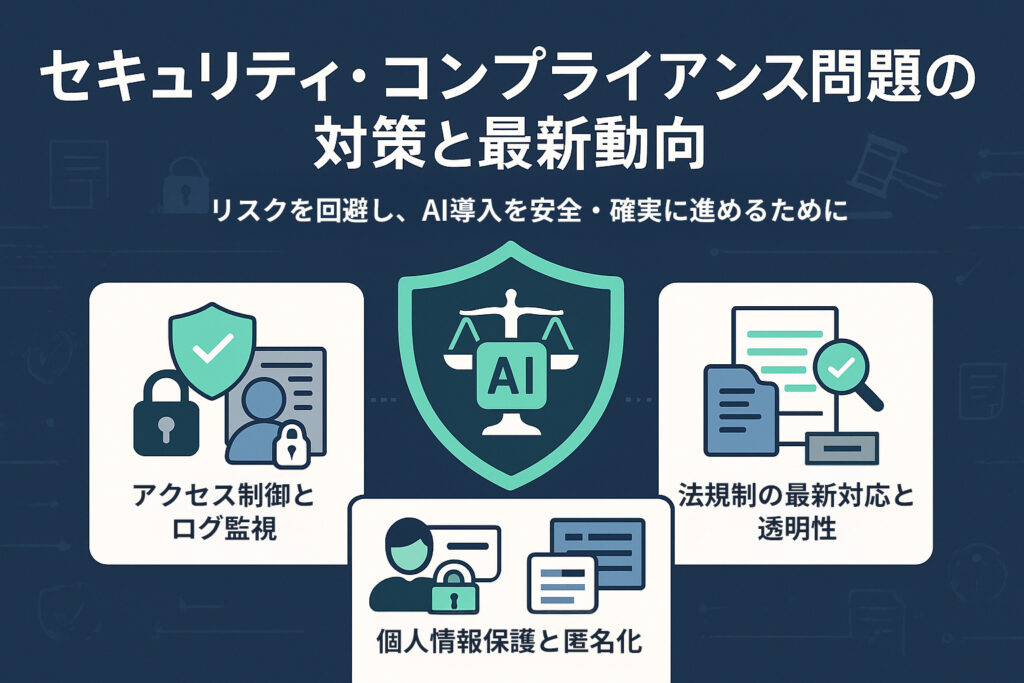

セキュリティ・コンプライアンス問題の対策と最新動向

生成AIの導入に際しては、情報漏洩やプライバシー保護といったセキュリティ問題や、業界特有のコンプライアンス遵守が厳しく求められます。ここでは多角的なリスク管理と最新の法律・規制対応策を掘り下げ、実践的な対策例を示します。

セキュリティリスクの種類と対処法

生成AIがもたらす代表的なセキュリティリスクとしては、内部不正利用、AIによるフェイクデータ生成(ディープフェイク)、外部からのサイバー攻撃などが挙げられます。特に内部からのアクセス権限乱用が原因となる事例は増加傾向にあり、厳格なアクセス管理とログ監視が不可欠です。

例えば、ある保険会社はAI活用プロジェクト開始時に多層認証や権限分離を徹底し、情報アクセスの透明性を高めた結果、不正利用の防止と同時に監査対応もスムーズになりました。また、顔認証サービスを導入する企業では、フェイクデータ検出技術を組み合わせてAIによるなりすまし防止対策を強化しています。

コンプライアンス遵守のためのポイント

業界ごとに異なる法規制を踏まえ、生成AIの導入前にしっかりとしたコンプライアンス計画を策定することが重要です。個人情報保護委員会(PPC)やEUのGDPRなど、国内外の規制を遵守しなければ大きなペナルティリスクが生じます。

具体的には、AIによる個人データ処理の目的や範囲を明確化し、利用者の同意取得やデータ削減(最小化)の原則を徹底する必要があります。実際に、ある小売チェーンでは個人データの取り扱いを精査し、匿名化処理を標準化。これにより顧客情報漏洩のリスクを大幅に減少させることに成功しました。

法令や規制の最新情報と対応方法

生成AI関連の法律は日々進化しており、企業は最新動向をキャッチアップしながら適応することが求められます。たとえば、AI倫理ガイドラインの遵守や説明責任の確保、差別禁止条項への対応などが強調されています。

近年ではAI技術の透明性・説明可能性が強く求められ、モデルのブラックボックス化を避ける取り組みが推奨されています。あるIT企業は、導入する生成AIのアルゴリズム内容を社内外に説明できる資料を整備し、社内監査で高評価を得るとともに取引先との信頼関係強化につなげました。

導入コストとROIギャップを乗り越えるための成功戦略

生成AI導入においてコスト負担とROI不均衡は多くの企業が直面する課題です。しかし、戦略的に取り組むことで費用対効果を最大化し、持続可能な活用環境を築くことが可能です。ここでは実践的アプローチと成功事例を詳しく解説します。

ROI測定の正しい方法と評価基準

生成AIのROIは、単に初期投資額と収益を比較するだけでは正確に評価できません。最適なROI測定には、短期と長期の両面からの効果分析が鍵となります。具体的には、生産性向上、業務効率化、顧客満足度の改善、リスク低減など多角的な指標を用いるべきです。

例えば、ある物流企業では導入後1年で作業時間を25%短縮しただけでなく、顧客クレーム減少や在庫管理コスト削減も加味したROI評価を実施し、総合的な投資効果を算出。これにより経営層の理解と追加投資判断につながりました。

コスト削減につながる具体的施策

導入コストの抑制は、段階的導入やクラウドサービス活用が効果的です。段階導入では、まず小規模な業務領域でテスト運用し、成果が確認された段階で範囲を拡大するため、大規模な初期投資リスクを大幅に低減できます。

さらに、クラウド型AIサービスの利用により、オンプレミス構築にかかる初期費用や維持管理コストを低減できる事例も多数あります。ある中堅企業はクラウドAIを活用し、初期コストを従来の約4割削減。加えて、スケーラブルな環境で拡張も容易としています。

成功企業のケーススタディおよび導入後のフォローアップ

ある大手製造メーカーは、AI導入前に明確なKPI設計と社内調整の徹底を実施。導入後は専任チームによる運用監視とフィードバックループを設け、継続的な改善策を講じました。その結果、生産コストが15%低減し、新製品開発スピードも大幅に加速しています。

また、ITサービス企業では導入後のフォローアップに重点を置き、定期的なユーザートレーニングやバージョンアップ情報の共有を実施。これによりツールの定着率向上と、ROIの持続的改善を達成しました。

こうした成功事例から学べるのは、導入前の準備だけでなく、運用開始後における継続的なマネジメントと改善活動が不可欠であり、それがコストとROIギャップの解消に直結するということです。

最後に、AI導入に関する失敗事例や対策をさらに深く学びたい場合は、デジタルレクリムの公式LINEで提供するAI導入失敗例書籍のダウンロードはこちらから役立つコンテンツを入手できます。これにより具体的な課題への理解を深め、社内での生成AI活用成功に向けた確かな一歩となるでしょう。

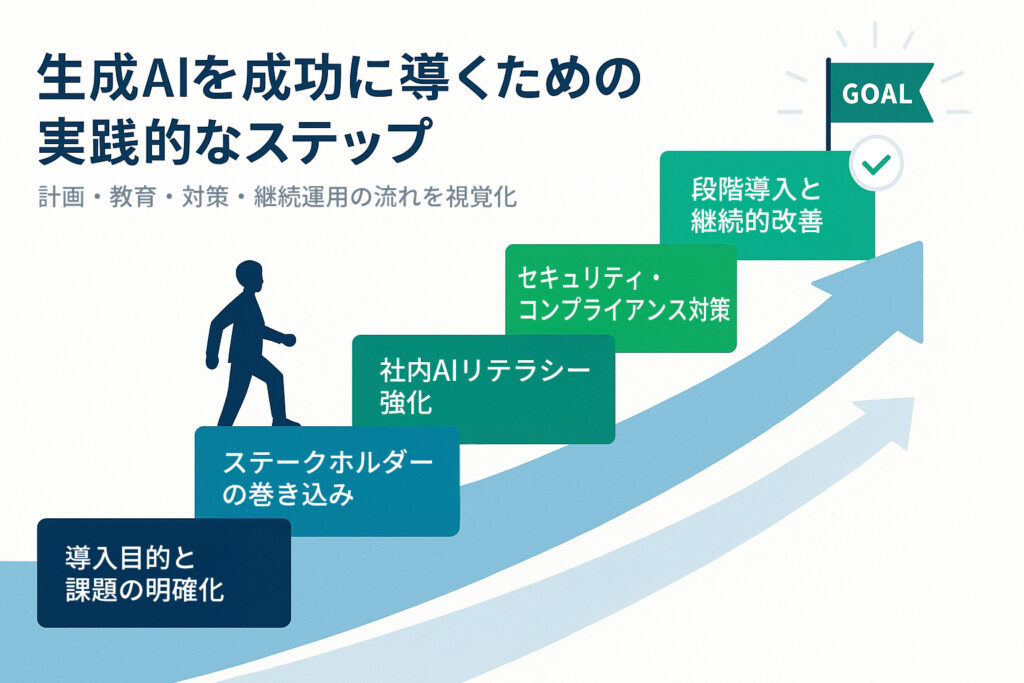

失敗事例から学ぶ生成AI導入成功への具体的ステップ

生成AI導入における失敗事例を振り返ることで、どこにリスクが潜みやすいのかを明確に理解できました。導入前の準備不足は戦略の不明確さや目的設定の甘さにつながり、結果的に期待した効果が得られない大きな原因となります。加えて、社内のAIリテラシー不足は現場の負担増加や誤運用を招きやすく、効果的な活用を阻害します。さらに、導入コストとROIのギャップは、投資対効果の見誤りによって経営判断に悪影響を及ぼすため、慎重な計画と評価が欠かせません。

これらの要素は単独で発生することもありますが、多くは複合的に絡み合い、失敗のリスクを高めています。例えば、製造業ではAI活用の具体的ニーズ把握が不足し導入効果が出にくいケースが多く、小売業では大量データ活用の設計ミスがトラブルを招いています。金融業や保険業は特にセキュリティ・コンプライアンス問題が厳しく、これらの不備が致命的な失敗につながる恐れがあります。

事前準備とリテラシー向上が成功の土台

生成AI導入の成功には、まず「導入の目的と戦略を明確化すること」が不可欠です。単にトレンドだから導入するのではなく、どの業務をどう改善するか具体的に計画を立てることが、後の工程をスムーズにし効果最大化につながります。

次に、社内のAIリテラシー向上を体系的に進めることが重要です。単発の研修だけでなく、継続的な教育プログラムを設計し、実践に即したトレーニングやサポート体制を整えることで、担当者のみならず現場全体の理解度が高まります。これにより、AIの適切な活用と問題発生時の迅速な対応が可能となります。

セキュリティとコンプライアンスの確実な対策

生成AIが扱うデータは膨大かつ機密性が高いため、セキュリティリスクは経営的にも非常に重要な課題です。具体的には、アクセス制御、データ暗号化、不正検知体制の導入は必須であり、最新の法令や規制への対応も常にアップデートしなければなりません。特に金融や保険業界においては、これらの対策を怠るとペナルティだけでなくブランド失墜のリスクも高まります。したがって、専門のセキュリティチームや外部コンサルティングの活用も検討すべきです。

導入コストとROIの正確な把握と運用改善

導入コストに対して期待するROIが見合わない場合、多くの企業が苦戦しています。このギャップを埋めるには、結果を数値化し定期的に評価する体制の構築が不可欠です。ROI評価には単に売上増加やコスト削減だけでなく、業務品質の向上や顧客満足度の変化も考慮するとよいでしょう。

また、段階的な導入やパイロットプロジェクトの実施により、初期投資リスクを抑えつつ効果を見極め、必要に応じて改善を繰り返す運用が推奨されます。成功企業の事例では、こうした柔軟な対応と継続的なモニタリングが安定的な成果につながっています。

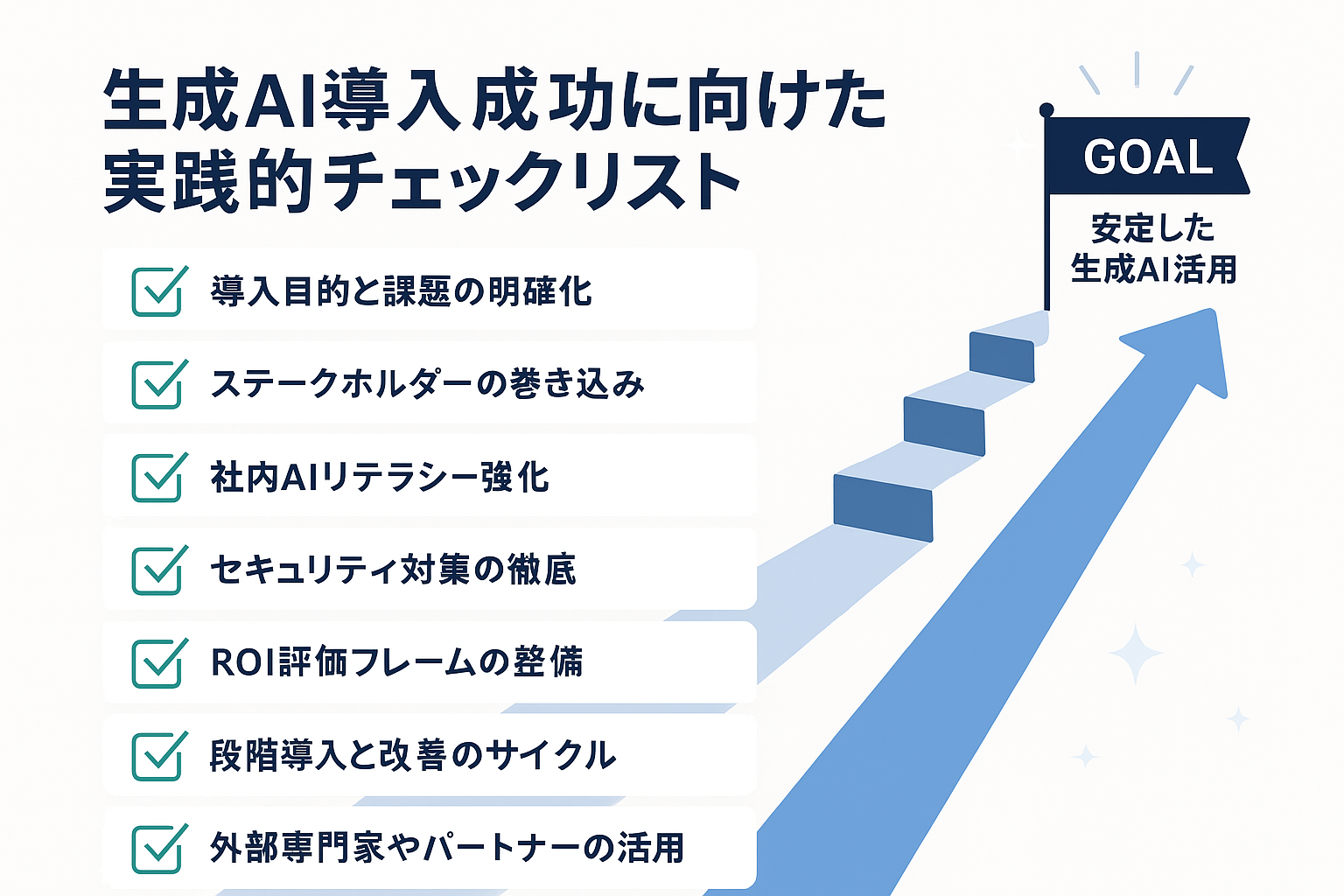

生成AI導入成功に向けた実践的チェックリスト

以下のポイントは、これまで述べた失敗要因を防ぎ、着実に生成AI導入を成功させるための具体的な行動指針です。導入検討段階から順に実践的に確認してください。

- 導入目的の明確化:どの課題をAIで解決するのか、具体的なゴール設定を行う。

- ステークホルダーの巻き込み:経営層から現場担当者まで関与させ、合意形成を図る。

- 社内AIリテラシーの継続的強化:基礎教育から応用研修まで計画的に実施する。

- セキュリティ対策の徹底:リスク分析に基づく適切な制度・技術的措置を講じる。

- ROI評価フレームの整備:効果測定指標を設定し定期的なレビューを実施。

- 段階導入と改善のサイクル:パイロット運用を通じて実績を積み、拡大展開に備える。

- 外部専門家やパートナーの活用:社内リソース不足を補完し、最新の知見も取り入れる。

信頼できる情報と支援体制の活用も成功の鍵

生成AI導入における失敗を避けるうえで、自己流だけに頼らず信頼性の高い情報源や実績あるパートナーを活用することは非常に重要です。具体的には、社内外の研修やコンサルティングサービスを活用したり、最新の業界レポートを常に参照したりすることが推奨されます。

また、デジタルレクリムでは、AI導入の失敗事例を多数分析し、実務担当者や経営者向けに役立つ具体的なノウハウをまとめた代表著書のダウンロードを公式LINEにて提供しています。現場で直面しがちな課題や対策をまとめた書籍ですので、より実践的な知識を深めたい方は以下のリンクから入手されると良いでしょう。

デジタルレクリム公式LINE|AI導入失敗事例分析書籍ダウンロード

未来を見据えた生成AI導入のための次の一歩

生成AIは今後ますます多くの業種で業務効率化や新たな価値創造に寄与することが期待されます。しかしその反面、導入の失敗リスクを軽視すると、貴重なリソースの浪費や事業戦略の後退を招きかねません。失敗事例から学び、リスク要因を事前に洗い出し組織全体で対策を練ることが、生成AI導入成功の絶対条件です。

まずは自社の現状を正確に把握し、今回示した失敗要因や対策をもとに、計画的かつ段階的に導入を進めていきましょう。また、チーム内での情報共有とスキル底上げを継続し、変化する技術環境にも柔軟に対応できる体制を整えることが重要です。

変革期の今こそ、正しい準備と実行をもって生成AIの強力な武器としてのポテンシャルを最大限に引き出し、企業競争力を高めていく機会と捉えていただきたいと思います。

生成AI導入にあたり困りごとや疑問があれば、専門家の意見を取り入れたり、信頼できる支援サービスを活用しながら丁寧に進めることを心掛けてください。そうすれば、失敗のリスクを最小化し、確実に成果を享受できるはずです。

コメント