一度作ったキャラクターが場面ごとに微妙に違って見えて困ることはありませんか。Gemini 2.5 Flash Imageは、キャラクター一貫性を高めるための精密なプロンプト編集機能と、プレビュー提供中の画像生成・編集AIです。SynthID(デジタル透かし)を標準で埋め込み、透明性と追跡性に配慮しています」【出典①②】。実務での活用を想定した本稿は、設計から運用、法務対応までを実践的に解説します。

皆さんが知りたいのは「今のワークフローで何が変わるのか」「実装にかかるコスト感」「現場での落とし穴」です。マーケティング担当やプロンプトエンジニア、法務担当、クリエイティブ制作の現場で働くあなたに向け、Gemini 2.5 Flash Imageが具体的にどのように効果を発揮するかを、実務目線で説明します。

本稿で扱う機能は、キャラクター一貫性、プロンプトによる精密編集、複数画像の自然合成を中心に解説します。【出典①】

例えばゲーム開発では、同一キャラクターの外観や表情を大量に安定生成することでアート制作の手戻りを減らせます。広告制作では、ブランドガイドラインに沿った色調・衣装・表情の一貫性を保ちながらバリエーションを短時間で作成でき、制作コストと納期を改善します。こうしたユースケースを通じて、キャラクター一貫性とプロンプト編集の実務的な価値を示します。

本記事では次の流れで進めます:まずGemini 2.5 Flash Imageの概要と技術的特徴を整理し、続いてプロンプト編集の具体手法とテンプレート、Google AI Studioとの連携ワークフロー、そしてSynthID(デジタル透かし)の実装と法務上の留意点を解説します。途中、競合比較やコスト感、導入チェックリストも用意していますので、導入判断に必要な情報が一通り手に入ります。

費用面については、無料利用枠の有無や従量課金の考え方を競合サービスと比較しながら分かりやすく示します。まずはスモールスタートでPoCを回し、品質と料金のバランスを確かめる進め方を推奨します。

より詳しい技術ドキュメントやAPI仕様は、Google AI Studio公式ドキュメントを参照してください。プロンプトテンプレートや運用チェックリストをすぐ使いたい方は、プロンプトテンプレートページからダウンロードできます。

この記事を読み終える頃には、Gemini 2.5 Flash Imageがあなたの制作ワークフローにどう貢献するか、どのタイミングでSynthIDを組み込み、どのようにコストを管理すべきかが明確になります。まずは要件に合わせた実験設計から始めましょう。詳しい手順や実装テンプレは以降の章で順を追って紹介します。

執筆者の略歴や検証環境については著者プロフィールをご覧ください。実務に基づくノウハウをもとに、導入検討から運用までを実用的にサポートします。

出典①: Introducing Gemini 2.5 Flash Image — Google Developers Blog (機能・提供チャネル・SynthID・Multi-image fusion など)

出典②: Gemini API Pricing (価格・解像度/出力トークン換算の根拠)

Gemini 2.5 Flash Imageの技術的特徴と実装ポイント

この節で得られること:Gemini 2.5 Flash Imageがどのような設計で高速かつ高品質な画像生成を実現しているか、実装時に注意すべきAPI/運用面を含めて理解できます。導入可否判断に必要な技術的観点と実務での落としどころを提示します。

モデルの基本仕様(入力形式、解像度、出力形式の想定)

Gemini 2.5 Flash Imageはテキストプロンプトと参照画像(リファレンス)を組み合わせて画像を生成することを想定した最新世代の画像生成AIです。入力は自然言語のプロンプトに加え、複数の参照画像やスタイル指示を同時に与えられることが多く、この柔軟性がキャラクター一貫性の実現を助けます。

出力画像は最大 1024×1024px で $0.039/画像(1290出力トークン相当)の価格目安が公式に示されています。詳細な入出力仕様の固定値は公開情報の範囲で明示されている事項のみを本文で扱います。【出典②】

アーキテクチャ概観(なぜ高速なのか)

Gemini 2.5 Flash Imageが「高速」と言われる理由は、最適化された推論パイプラインとモデル内部での軽量化技術にあります。公式は“高品質な生成と編集、低レイテンシ”を強調。編集は“会話のように自然言語で細かく指示できる”点が特長とされています。【出典③】

要点としては、低レイテンシを狙ったバッチ処理の工夫、GPU/TPU上での最適化されたカーネル、そしてプロンプト解析フェーズの高速化が挙げられます。これにより、インタラクティブな編集や多数バリアントの短時間生成が現実的になります。

- 出典③: Gemini 2.5 Flash Image on Vertex AI — Google Cloud Blog (プレビュー提供 / SynthID標準対応 など)

性能指標とベンチマーク(品質・速度)

実装評価では「単一プロンプトからの生成速度」「参照画像反映度」「同一キャラクターの再現度(再現一貫性)」が主要KPIになります。ベンチマークを行う際は、評価環境(GPU/TPU種別・バッチサイズ・解像度)を明示して比較することが重要です。

実務では、まずは代表的なシナリオ(バナー用の中解像度、商品画像の大量生成、高解像度キャラクターアート)を用意して、同一条件下で比較テストを実施してください。品質評価は自動評価指標(FID等)に加え、定性的なレビュープロセスを組み合わせるのが現実的です。

API/SDK・運用面の要点(レート制限・データ保護)

導入時にチェックすべき点は以下です。

- APIのレート制限・バースト挙動:バッチジョブとリアルタイム呼び出しで設計を分ける。

- 認証とキー管理:キーのローテーションと権限分離を実施し、生成ジョブごとにアクセスログを保持する。

- 入力画像の取り扱い:個人情報や第三者著作物が含まれる場合のポリシーを確定する(保存期間・暗号化・アクセス制御)。

- エラーハンドリング:生成の失敗や微妙な出力に対するフォールバック(別モデルや低解像度再生成)を設計する。

実務的なヒントとしては、まずは低コストの試験用環境(低解像度・小バッチ)でAPIの挙動を把握し、ジョブスケジューラ(例:Cloud SchedulerやAirflow)で夜間にバッチ生成を行うなど、コストと速度のバランスを調整する運用設計が有効です。

なお、OpenRouter や fal.ai など主要開発者プラットフォームとも連携し、配布チャネルが拡大しています。

プロンプト編集でキャラクター一貫性を出す方法

この節で得られること:キャラクター一貫性の定義から、具体的なプロンプトテンプレート、参照画像・シード管理、評価方法までを実務ベースで学べます。ゲームや広告で「同じキャラ感」を保つための現場ノウハウを提示します。

キャラクター一貫性とは何か(定義・評価指標)

キャラクター一貫性とは、複数の画像やバリアントにおいて「同一人物/同一デザインだと認識できる」程度の安定性を指します。評価指標としては、視覚的類似度(特徴マッチング)、属性一致率(髪型・目の色・服装などのタグ整合)、人間による同定テスト(パネル評価)を組み合わせるのが実務的です。

初期プロンプト設計(プロフィール、外見・属性の明確化)

初期プロンプトはキャラクターの“仕様書”のように扱います。以下を明確にするとブレが減ります。

- 基本プロフィール:年齢層、体型、性格(例:「元気で好奇心旺盛な10代」)

- 外見詳細:髪型・髪色・目の形・肌のトーン

- 服装・アクセサリ:定番アイテム、色味の制約

- 表情・ポーズ:笑顔/真面目/戦闘ポーズなど

- 撮影条件:視点(正面/3/4)、ライティング、背景のトーン

例(日本語プロンプト):

「キャラクタープロフィール:16歳、アジア系女性、肩までの黒髪、緑の瞳。衣装はカジュアルな青いフード付きジャケット、胸元に小さな星のピン。笑顔で軽く首を傾げたポーズ、柔らかい自然光、背景は淡い屋外。」

このテンプレをプロジェクト内で共有し、バリアント作成時には必ず参照させます。

継続的な一貫性のためのプロンプトテンプレート(例文付き)

プロンプトテンプレートは「固定要素」と「可変要素」に分けます。固定要素は必ず入れる属性、可変要素はA/Bテストやシーン差分用です。

- 固定要素(必須): キャラ名/年齢層/髪色/目の色/主要アクセサリ/定番服装

- 可変要素(任意): 表情/ポーズ/背景/小物の有無

テンプレート例(英語併記):

固定: “Character: [Name], 20s, medium-length black hair, green eyes, signature blue jacket with star pin.”

可変: “Scene: close-up, smiling, holding a coffee cup, warm morning light.”

これらを結合して毎回APIに投げることで、外見情報は維持しつつシチュエーション違いの画像を作れます。プロンプトの先頭に固定欄を入れるルールをCIに組み込むとヒューマンエラーが減ります。

画像間のシード/参照画像利用とバージョン管理

同じキャラクターを再現するには、参照画像(リファレンス)とシード管理が有効です。参照画像としては正面・側面・表情違いを最低数枚保持し、プロンプトと合わせてAPIに渡すことでモデルが特徴を捉えやすくなります。

運用面では以下を推奨します。

- 参照画像ライブラリのメタデータ管理(タグ: 髪色、アクセサリ、撮影条件)

- シード値の保存とバージョン管理:生成ID・プロンプト・参照画像の組み合わせを履歴として保存する

- 重大な変更はバージョン番号を付与し、既存バリアントとの整合性チェックを必須にする

テスト方法:A/Bテストと評価指標(KPI)の設計

キャラクター一貫性を数値化するには、A/Bテストの設計が鍵です。広告で使うバナーならCTRやコンバージョン、ゲーム内アセットならユーザーの選好率や不具合報告率をKPIに設定します。

評価フローの例:

- セットA: テンプレート固定プロンプトで生成

- セットB: 柔軟プロンプトで生成(参照画像を省略)

- 指標: 視覚的類似度スコア、社内レビュースコア、実運用のCTR/エンゲージメント

短期的には社内レビューパネルによる判定で品質合格基準を設定し、長期的には実運用データをもとにプロンプト改善サイクルを回すと効果的です。

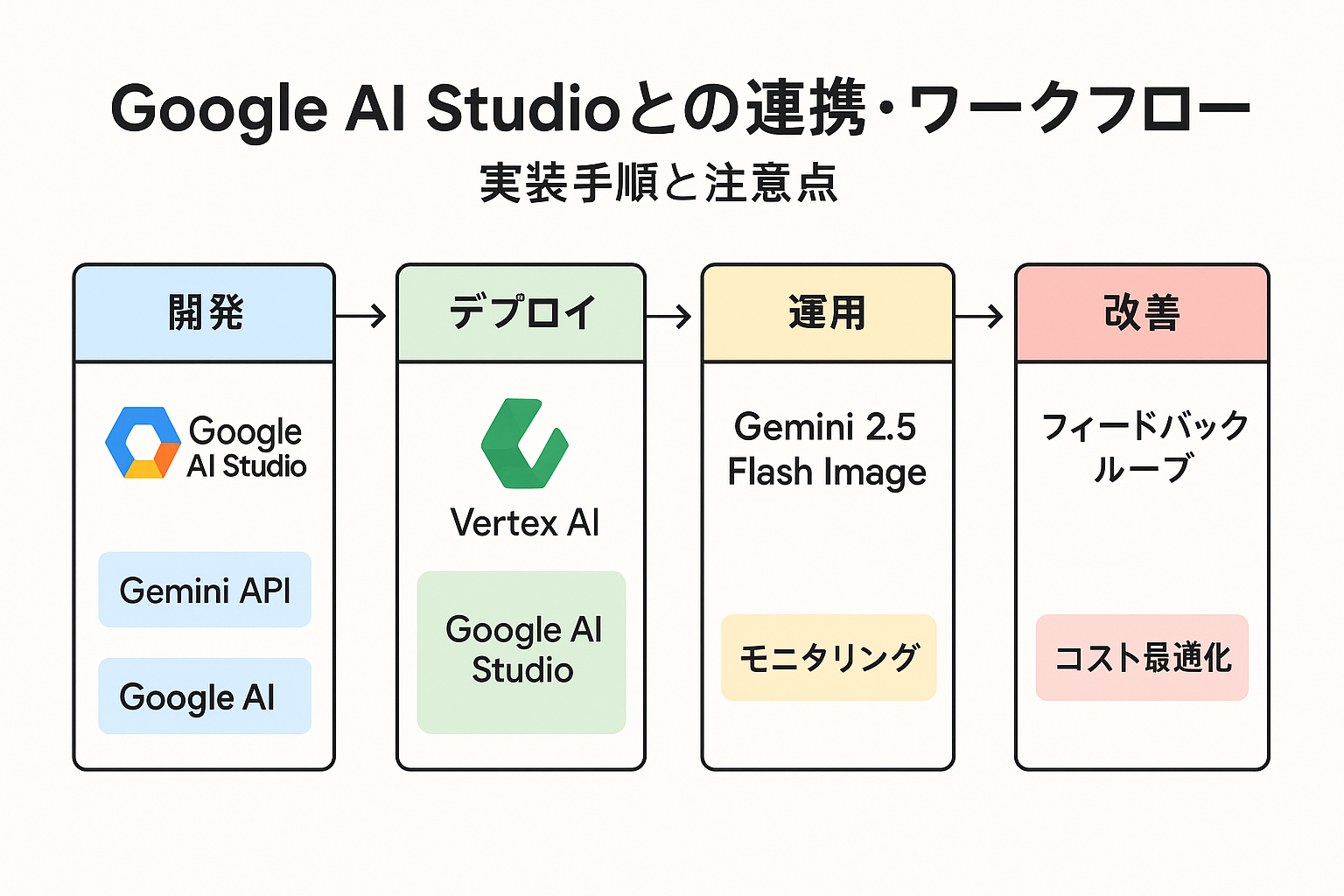

Google AI Studioとの連携・ワークフロー(実装手順と注意点)

この節で得られること:Google AI Studio上でのGemini 2.5 Flash Image運用の基本的なプロジェクト設計、デプロイ手順、自動化とコスト最適化の実践的ヒントを習得できます。開発→運用→改善までのパイプライン設計例を示します。

本モデルはGemini API/Google AI Studio/Vertex AIからプレビューで利用可能です。

出典①③

Google AI Studioでのプロジェクト作成手順(簡潔な手順)

まずはGoogle AI Studioでプロジェクトを作成し、認証情報を発行します。実務上の推奨手順は以下の通りです。

- プロジェクト作成:プロジェクト名・環境(開発/本番)を分ける。

- APIキー/サービスアカウント設定:生成ジョブ用と管理用で権限を分離する。

- 参照データのアップロード:参照画像ライブラリとプロンプトテンプレを格納。

- 初期テストジョブの実行:低解像度でレスポンス・エラーハンドリングを確認。

この段階でログ収集やメトリクス(生成時間、エラー率)を有効にしておくと後の運用改善がしやすくなります。

デプロイとパイプライン例(プロンプト→生成→加工→配信)

基本的なパイプラインは以下です。

- プロンプト作成(テンプレ→動的要素の差し込み)

- 生成リクエスト(Gemini 2.5へAPI呼び出し)

- 後処理(リサイズ、透かし埋め込み、メタデータ付与)

- 品質検査(自動ルール+サンプル検査)

- 配信/保存(CDN公開、アセット管理システムへ登録)

実務では、生成直後にSynthID等の透かしやメタデータを自動付与し、配信前の最終チェックで透かし検出フローを通すことで透明性と追跡性を担保します。

自動化とCI/CD(品質確保のための自動テスト)

CI/CDパイプラインには以下を組み込みます。

- プロンプト構文チェック:テンプレの必須フィールドが埋まっているか自動検証

- スモークテスト生成:代表的なプロンプトを使い生成成功可否をチェック

- 自動品質評価:簡易の画像類似度や属性検出で異常値を検出

- 自動ロールバック:品質閾値を下回った場合の配信停止と通知

これにより、急なモデル挙動の変化やAPIバージョンの更新による品質低下を早期に検出できます。

料金・コスト最適化のヒント

コスト管理は導入の重要要素です。次の実践的な施策を検討してください。

- 開発環境は低解像度・低バッチで試験する。

- バッチ生成は夜間など安価な時間帯にスケジューリングする。

- 画像バリアントの数を最小限に絞り、A/B結果で増減を判断する。

- キャッシュを活用し、既存アセットは再生成を避ける。

また、競合サービスと比較した際の魅力は、試用枠や開発者向けの無料リクエスト数が提供される場合が多く、まずは無料枠でPoCを回してROIを試算することが推奨されます。実際の料金比較は利用パターン(高解像度大量生成か、低遅延少量生成か)で最適解が変わるため、初期段階で生成シナリオを定義して見積もるのが最短です。

SynthID(デジタル透かし)での実装と倫理・法務対応

このセクションでは、SynthIDを実務に組み込むための具体的なワークフロー、検出運用、そして法務・透明性ポリシーまでを実践的に示します。SynthIDの導入は単なる技術実装に留まらず、運用ルールや利用者対応を合わせて設計することが重要です。

生成・編集したすべての画像にSynthIDが埋め込まれる旨が公式で示されています。【出典①③】

SynthIDとは(目的と基本原理)

SynthIDは生成コンテンツに対して透明性と追跡性を付与するためのデジタル透かし技術です。技術的には、生成プロセスで画像データに見えないビット列や特徴を埋め込み、検出APIや専用ツールでその埋め込み情報を抽出して照合します。

設計上の重要点は次の通りです。

- 堅牢性:リサイズ、トリミング、圧縮などの一般的な加工に耐える埋め込み方法を採ること。

- 正当性:埋め込む情報は生成時のメタデータ(生成ID、バージョン、発行元)に限定し、個人情報を含めないこと。

- 検出精度と誤検知管理:検出閾値の設定とログ保管による異常判定フローが必要。

実務上は、透かしは「プロバイダ署名+コンテンツハッシュ+プロジェクトID」程度の最小限情報に留め、メタデータの詳細は安全なバックエンドDBで管理する運用が一般的です。

実装手順(生成時の透かし埋め込み、メタデータ保存)

実装は生成パイプラインに自然に組み込むことがポイントです。以下は運用で使える具体的なステップです。

- 生成リクエストの段階でメタ情報を作成(campaign_id, asset_id, creator_id, timestamp, model_version)。

- Gemini 2.5 Flash Imageの生成コールと同時に透かし埋め込みAPIを呼ぶ(透かしペイロードは暗号化して保存)。

- 生成画像のハッシュと透かしIDをバックエンドDBに保存し、配布用URLやCDNメタデータに参照を持たせる。

- 配布先での検出要求に備えて検出API(オンデマンド/バッチ)を用意する。検出結果はログに保存し、再配布チェックで参照可能にする。

具体例:

- 広告代理店のケース:各キャンペーンごとにcampaign_idを付与し、A/Bバナーの各バリエーションに固有のasset_idを埋め込む。配信後は配信先で透かしを検出して、二次配布ルールを自動判定する。

- ゲーム開発会社のケース:キャラクターアセットにライセンス情報を透かしとして埋め込み、アセット管理システムで使用許諾の有無を自動チェックする。

実装ヒント:

- 透かし埋め込みキーは定期ローテーションし、鍵管理ポリシーを保つ。

- 埋め込みログは改ざん防止のためチェーン型(ハッシュ連鎖)で記録する運用が推奨される。

- 透かし付き画像は配布前に必ず検出テストを行い、圧縮やリサイズ後の検出率を確認する。

透かしの検出方法と検出精度の確認

検出は「オンライン検出(API)」と「バッチスキャン(大量の既存資産を定期チェック)」の二本立てが現実的です。検出ワークフローは以下の通り設計します。

- オンデマンド検出:配信前/通報対応でAPIに画像を渡して即時検出。

- バッチ検出:アップロードされたユーザー生成コンテンツ(UGC)を定期的にスキャンし、透かし付きの有無と属性を判定。

- 検出結果の評価:検出スコアを返し、閾値を超えれば「透かしあり」と判定。閾値はFPR(偽陽性率)とFNR(偽陰性率)のバランスで決定。

精度確認のためのテストプロトコル例:

- 代表的な加工(JPEG圧縮・50%リサイズ・クロップ)を施したサンプルセットを用意。

- 各加工パターンごとに検出率を測定し、最低受容ライン(例:圧縮後検出率90%など)を定義。

- 閾値調整は検出誤報が業務影響を与えないよう、二段階判定(自動リジェクト+人検査)を採用。

適用例:

- マーケットプレイス:新規出品をアップロード時にバッチ検出を行い、外部から持ち込まれた生成画像の出処を確認する。

- ソーシャルメディア:通報フローと連携し、通報画像を高速に検出・判定してモデレーションに回す。

著作権・透明性・利用者への表示ルール(運用ポリシー案)

技術実装だけでなく、法務・透明性の整備が不可欠です。導入に当たっては以下のガイドラインを検討してください。

- 表示義務:生成画像を公開する際は「自動生成コンテンツである」ことを明示するポリシーを採用する(バナーやキャプション、メタタグによる表示)。

- 利用者通知:サービス利用規約とプライバシーポリシーにSynthIDの目的とメタデータの取り扱いを明記し、同意を得る。

- GDPR等への配慮:透かしに個人情報を含めない、ユーザーからの削除要請に対応するプロセスを整備する。

- 再配布チェック:二次利用や外部流通時に透かし検出を行い、権利や商用利用可否を自動で判定するワークフローを作る。

運用テンプレート(抜粋):

- 公開ラベル例:「この画像は自動生成(Gemini 2.5 Flash Image)で作成されています」

- 再配布チェック手順:アップロード→透かし検出→商用可否フラグ確認→問題あればエスカレーション

- 監査ログの保持期間とアクセス権限:最低6ヶ月〜1年を目安にし、法務と監査チームのみが詳細メタデータへアクセス可能にする

最後に、SynthIDの目的は「責任ある生成コンテンツ運用」を支えることです。技術、法務、ユーザー対応を同時に整備することで信頼性が高まります。

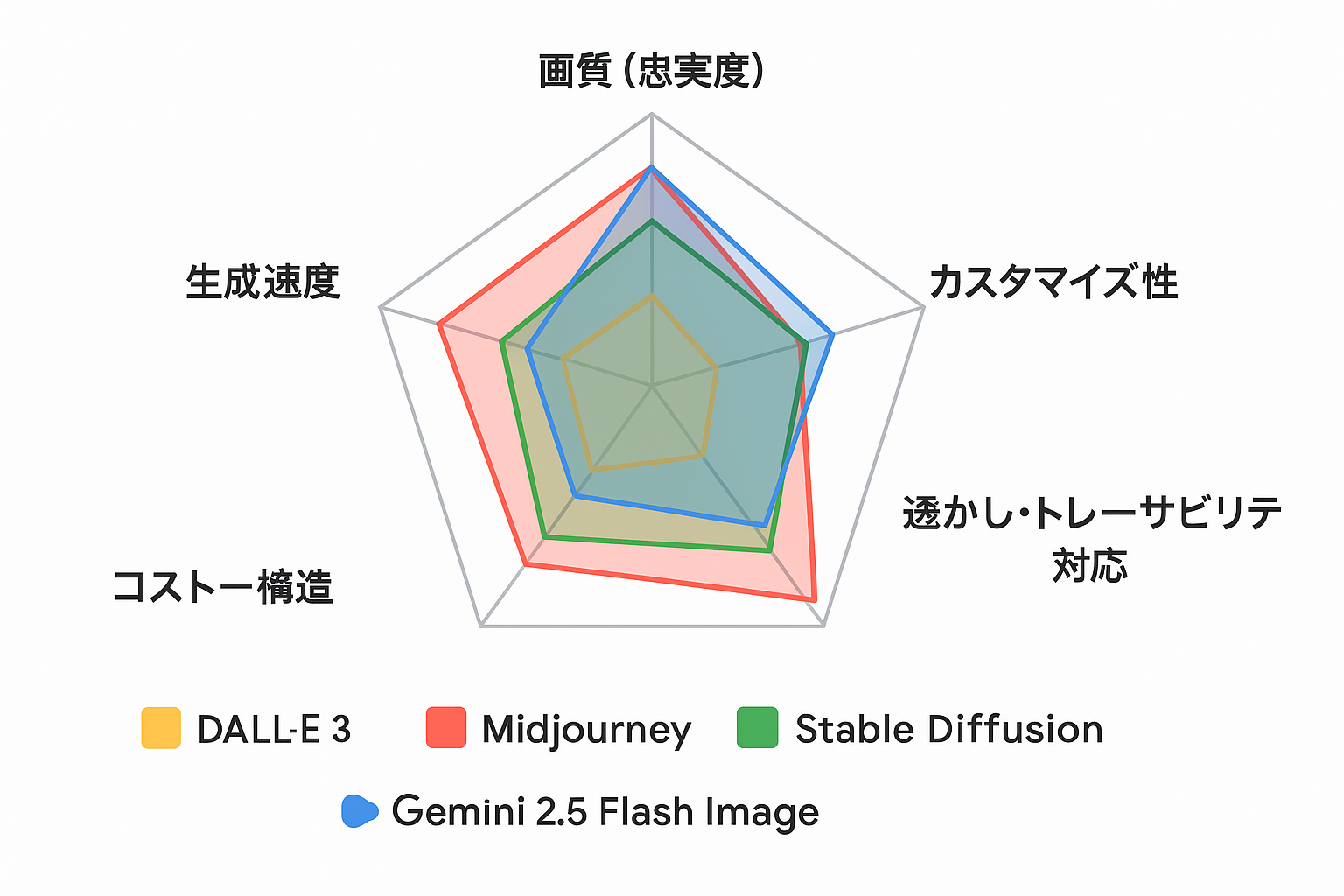

競合比較 — DALL·E 3、Midjourney、Stable Diffusion 他(深堀)

ここでは意思決定に役立つ比較視点を提示します。各サービスの特性を理解し、用途に応じたモデル選定の判断材料を提供します。

透かし・トレーサビリティ:GeminiはSynthIDを標準搭載(プレビュー)。【出典①③】

比較軸:品質、コスト、速度、カスタマイズ性、透かし対応

導入判断には以下の軸を優先的に検討してください。

- 画質(忠実度):テキストとの整合性やディテール表現力。

- 生成速度:短時間で大量生成する必要があるか。

- カスタマイズ性:モデルの微調整やオンプレ実行が必要かどうか。

- 透かし・トレーサビリティ対応:SynthIDや類似機能の有無。

- コスト構造:従量課金、サブスク、商用ライセンスの有無。

これらの軸に重みを付けて評価することで自社要件に合ったサービスを選べます。

各モデルの強み・弱み(短評)

主要モデルの特徴を用途別に整理します。

- DALL·E 3:テキストと画像の整合性が高く、細かい指示に忠実に応答します。クリエイティブな配置で精密な指示が必要な広告やイラスト制作に向きます。ただし、商用ライセンスの条件確認と大規模APIコストの検討が必要です。

- Midjourney:芸術的で個性的な表現力に優れ、コンセプトアートやビジュアル探索に適しています。大量生成やルールに沿った一貫性維持には調整が必要です。

- Stable Diffusion(オープンソース):オンプレ運用や独自チューニングが可能で、ブランド要件や機密データを外部に出せない場合に有利です。導入にはインフラと運用負荷が伴います。

- Gemini 2.5 Flash Image:高速・一貫性にフォーカスした設計で、キャラクター一貫性や大量バリアント生成に向きます。Googleエコシステムとの統合性やSynthID対応が強みで、短納期の広告バリアント生成やゲーム向けアセット量産に向いています。

導入シナリオ別の推奨

具体的な用途に対する選択例を提示します。

- 短納期で多数の広告バリアントを生成したい場合:Gemini 2.5 Flash Imageを第一候補に。高速生成と参照画像を用いた一貫性維持が効率化に直結します。

- ビジュアル探索やアートディレクション主体の初期フェーズ:MidjourneyやDALL·E 3で複数概念を素早く試作し、有望な方向を選定するのがおすすめです。

- 機密性の高いブランド資産や細かなカスタマイズを社内で完結させたい場合:Stable Diffusionをオンプレで運用し、ブランド保護とライセンス管理を厳密に行う選択が適します。

実務のヒント:一つのモデルに限定せず、ハイブリッド運用を検討してください。例えば、Stable Diffusionで内部チューニングを行い、最終レンダリングや高速バッチはGeminiで行うなど、コストと品質を両立できます。

実務ユースケース、テンプレート、A/Bテスト事例

ここでは具体的なユースケース、使えるプロンプトテンプレート、A/Bテスト設計の実例を提示します。すぐに試せるチェックリストとKPI設計も含みます。

マーケティング画像制作での活用例(バナー、商品写真)

ユースケース例:

- ECサイト:商品バリエーション(色・モデル・背景差分)を一括生成して商品ページを高速展開。

- 広告配信:複数のターゲットセグメント向けに画像要素(表情・コピーの有無・CTA配置)を変えたA/Bバリエーションを自動生成。

プロンプトテンプレート(マーケ用)例:

<キャラクター名>|年齢: <数値>|服装: <項目>|表情: <笑顔/真剣等>|背景: <屋内/屋外/スタジオ>|ライト: <ソフト/ハード>|用途: <バナー/商品画像>|禁止事項: <ロゴ/商標等の除外>

運用ヒント:

- SynthIDメタフィールドにcampaign_idとad_variantを入れておくと、配信後の効果測定でどのバリエーションが成果を上げたかを追跡しやすくなります。

- バリアント数を制限(例:主要ターゲット3箇所×デザイン3種=9パターン)して、A/Bテストのサンプル分散を確保すること。

ゲーム・アニメでのキャラクター一貫性維持フロー

活用例:

- モバイルゲームでのキャラクター衣装バリエーション制作:同一キャラクターの顔・体型・特徴をテンプレ化して一括生成。

- アニメプリプロダクション:設定画のバリエーションを短時間で作り、ディレクターの選定を高速化。

テンプレート(キャラクター一貫性用):

CharacterProfile: {name, age_range, skin_tone, eye_color, hair_style, signature_item, predominant_palette, face_ratio_constraints}

実務のコツ:

- 参照画像セット(3〜5枚)を「正解例」として保存し、生成ごとに参照画像IDを指定して一貫性を担保する。

- 生成後は自動で顔ランドマーク検査を行い、比率や目鼻の位置のブレをルール化して不合格は再生成する運用を組む。

Eコマース向け大量生成のワークフローと自動タグ付け

ワークフロー例:

- 商品CSV(SKU、色、素材)を元にプロンプトを自動生成。

- バッチでGemini 2.5に投げ、生成画像にSynthIDを埋め込み。

- 画像解析で自動タグ(色、形状、被写体)を付与してCMSへ登録。

効果指標の例:

- 生成から公開までのリードタイム短縮(目安:従来比で50%短縮が狙えるケースが多い)。

- 手動編集工数の削減(初期ラフ→完成までの平均フィードバック回数が半減する想定)。

A/Bテストの実例(KPI、サンプル数、評価方法)

設計の基本:

- KPI設定:CTR(バナー)、CVR(ランディング後の購入率)、ROASなど目的に合わせる。

- サンプルサイズ:効果が小さい場合は大きな母数が必要。まずは「実務で意味のある最小効果量」を定め、そこから必要なサンプルを逆算する(簡易目安としては数千インプレッションが1つの目安になることが多い)。

- 評価方法:統計的有意性と業務上の意味(実運用で取り入れるべき閾値)を併せて決める。

実例:

- バナーA:人物が手に商品を持つバージョン vs バナーB:商品クローズアップ。KPIはCTR。数日間のランダム配信で差が出た方をスケールする。

- 商品ページ写真A:白背景+自然光 vs 写真B:ライフスタイル背景。KPIはCVR。広告トラフィックを同量流して比較。

A/Bテスト運用ヒント:

- 複数要素を同時に変えない(因果を特定するために一度に変えるのは一要素まで)。

- SynthIDで各バリエーションをトラッキングし、どの生成設定が良い結果を出したかをメタデータで紐付ける。

料金体系・導入手順・サポート体制(ビジネス検討向け)

価格(公式): API料金は $0.039/画像(出力1,290トークン=最大1024×1024px相当)。本モデルはプレビュー提供中のため、レート制限や仕様が変更される可能性があります。

導入検討にあたって最も重要なのは「初期投資の抑制」と「PoCでの検証計画」です。ここでは料金モデルの理解、PoCの目安、サポート・SLA設計までを具体化します。

ライセンスモデルとコスト要因(API呼び出し、商用ライセンス)

料金の判断軸は「呼び出し単価(画像)」「並列実行・スループット」「編集/生成の使い分け」「検出まわりの運用頻度」です。公式の基準は $0.039/画像(出力1,290トークン=最大1024×1024px相当)。まずは小規模ワークロードで費用感を把握し、必要に応じて夜間バッチや解像度調整で最適化します。

- API呼び出し単価(画像解像度や生成複雑度で変動)。

- 同時実行・スループットの必要性(高並列は専用プランが必要になる場合あり)。

- カスタムモデルやFine-tuningの有無(追加費用・初期設定費)。

- SynthID検出APIの呼び出し回数やバッチスキャンの頻度。

コストの目安(あくまで想定):

- まずは無料枠でのテスト:多くのサービスが開発者向けのトライアルを提供。数十〜数百枚の生成で機能確認が可能です。

- 小規模PoC:外部エンジニア数名+API利用料を含めた月次の目安は数万円〜十数万円程度を想定。これは生成枚数・解析頻度によるため、事前に想定ワークロードをベースに試算してください。

- 本番スケール:月間数万〜数十万枚など、大量生成が必要な場合は従量課金が高くなるため、サブスクや専用契約で単価を抑える交渉が有効です。

競合との比較ポイント:

- オープンソース(Stable Diffusion)はライセンス費用が抑えられる反面、インフラと運用コストが発生。

- クラウド提供モデル(Gemini等)は運用負荷が低く、短期で効果を出しやすいが従量課金の管理が重要。

導入チェックリスト(技術・法務・運用面)

スモールスタートから本番化までのチェックリスト:

- 目的定義:KPI(CTR/CVR/制作時間削減)を明確化。

- PoC設計:生成ボリューム、評価期間、担当者の割当て。

- 法務確認:利用規約、データ保護、SynthIDの表示方針。

- インフラ設計:APIキー管理、ログ保存、バックアップ。

- 運用フロー:不正検出→人検査→再生成の手順を明文化。

- スケーリング方針:トラフィック急増時のガバナンス(コスト制限やキュー管理)を設置。

PoCの成功基準例:

- 生成画像の8割以上が初回レビューで合格(内部基準)。

- マーケテストでのCTRが従来素材比で改善するなど明確なビジネスインパクトを確認。

- 法務リスクが管理可能であること(第三者権利の混入率が許容内)。

サポート・トレーニングの整備案(社内育成/外部支援)

導入段階でのサポート体制は成功率を大きく左右します。下記の体制を検討してください。

- オンボーディング:ベンダーによる短期トレーニング(API利用、プロンプト最適化、SynthID運用)。1日〜数日程度のハンズオンが有効です。

- 社内チャンピオンの育成:プロンプトエンジニア、運用担当、法務担当の3役割を最低1名ずつ配置。

- SLA設計:応答時間、バグ修正、セキュリティインシデント対応の合意を事前に結ぶ。

- 外部パートナー:必要に応じてクリエイティブ代理店や技術コンサルを短期間契約し、ノウハウ移管を行う。

最後に、まずは無料枠での小さなPoCを行い、短期間でKPIの仮説検証を行うことを強く推奨します。Gemini 2.5 Flash Imageの高速・一貫性特性は、広告バリアント生成やキャラクター資産の大量管理でとくに効果を発揮しますので、低リスクで試し、得られたメタデータを活用して本番移行の判断材料にしてください。

最終的なポイントと次に取るべき具体策

主要ポイントの再掲

ここまでで押さえておくべき点は次の通りです。まず、Gemini 2.5 Flash Imageは高速な画像生成と精度の高いキャラクター再現を両立しやすく、実務での「キャラクター一貫性」維持に適しています。プロンプト編集による微調整で表情や服装、ポーズの整合性を保ちつつ、反復生成の効率化が可能です。

また、SynthID デジタル透かしを導入することで生成物の出所管理と透明性を確保でき、法務やコンプライアンス対応の基盤になります。Google AI Studioとの連携はパイプライン自動化や運用監視を容易にし、日常的なワークフローに組み込みやすい点も重要です。

推奨導入シナリオと決定フロー

まずは小規模なPoC(概念実証)で試すことを推奨します。無料枠や従量課金の範囲で、代表的なキャラクター設定を数パターン用意してプロンプト編集と生成精度を検証してください。次に、プロンプトテンプレートと参照画像の管理ルールを整備し、品質評価のKPI(例:ビジュアル整合度や承認率)を設定します。

PoCで合格ラインが確認できたら、Google AI Studioを使った自動化パイプラインに統合し、SynthIDでメタデータの記録・検出フローを実装します。法務チェックや利用規約表示は導入段階で必ず実施し、公開ルールを明確化してください。

具体的な次のアクション

今すぐ取り組める実務的なステップは次の5点です。

- 1. 無料枠でのPoCを立ち上げ、代表キャラクターのプロンプトテンプレートを3案作成する。

- 2. 生成結果を短期A/Bテストして、キャラクター一貫性の評価基準を確定する。

- 3. Google AI Studioに接続して生成→検証→配信の自動化パイプラインをプロトタイプ化する。

- 4. SynthIDを組み込み、生成物の出所管理・検出手順を運用ルール化する(法務レビューを含む)。

- 5. 成果をもとにスケール計画を策定し、料金モデル(従量課金かサブスクか)を選定する。

具体例を一つ挙げると、インディーゲームの制作チームがGemini 2.5を使い、主要キャラクターのポートレートを広告・UI・プロモ素材向けに一貫して生成・管理したことで、デザインの反復回数を削減し、制作スピードを改善できたという運用が考えられます。プロンプト編集で表情や衣装を固定化し、SynthIDで公開履歴を残す流れが実務での再現性を高めます。

最後に、今すぐ試したい場合は「テンプレートのダウンロード」「無料枠でのPoC開始」「導入相談の予約」のいずれかを行ってください。小さく始めて評価し、成果が確認できたら段階的にスケールするスモールスタートが最もリスクを抑えた進め方です。あなたの運用に合わせた具体的な導入支援やテンプレート提供も可能ですので、まずは一歩を踏み出してみてください。

コメント