近年、AIの活用があらゆる分野で急速に広がり、「AI 使い方」への関心がますます高まっています。ビジネスから日常生活まで、AIをどのように取り入れれば効果的か、具体的な操作方法や活用法を知りたいという声が増えているのです。

AIはもはや専門家だけのものではなく、初心者でも手軽に使い始められるツールが充実しています。例えば、日常のちょっとした作業の効率化や情報整理、アイデア創出など、多様なシーンで役立ちます。この記事では、そうしたAIの基本的な使い方を丁寧に解説し、初めての方でも安心して一歩を踏み出せるようにサポートします。

また、AI活用にあたっては単なる操作方法の理解だけでなく、リスク管理や倫理面にも配慮することが重要です。安全かつ効果的に使いこなすためのポイントも合わせて紹介していきます。

これからの時代、AIは私たちの働き方や生活の質を大きく変える可能性を秘めています。ぜひこの記事を通じて、「AI 使い方」の基本をしっかり押さえ、あなた自身の業務や日常に役立てるヒントを見つけてください。最新のツール情報や実践的な活用例も順次紹介していきますので、ご期待ください。

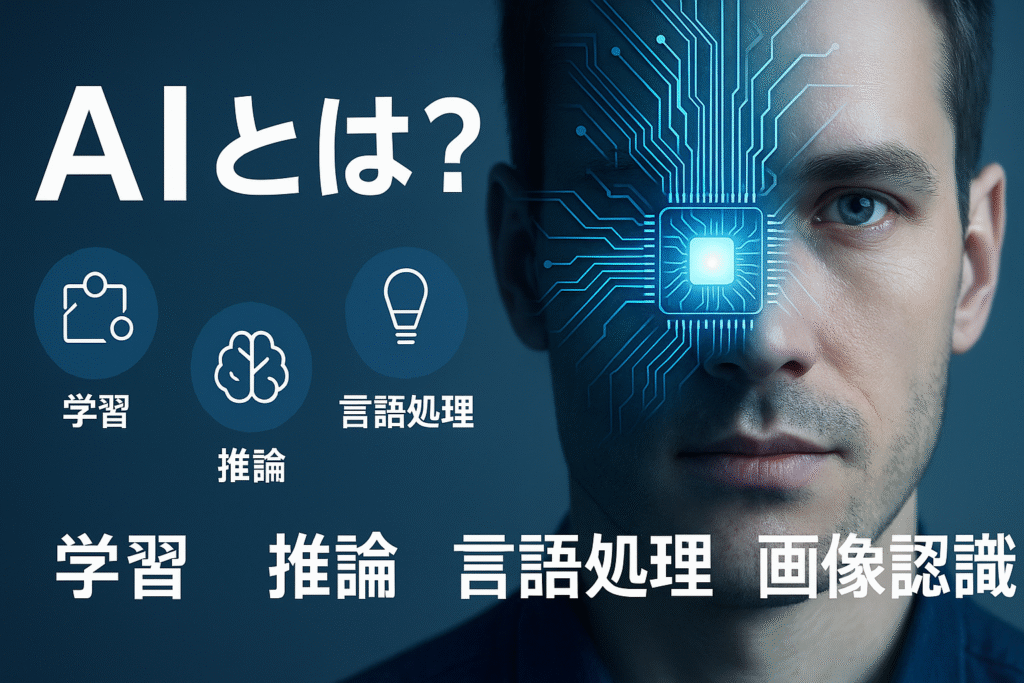

AIとは?基本を理解しよう

AIの定義と歴史

まず「AI」とは「人工知能(Artificial Intelligence)」の略で、人間が持つ知的な働きをコンピューターに行わせる技術のことを指します。具体的には、学習、推論、判断、理解、言語処理など、人間の認知機能を模倣し、自動的に処理できるようにしたものです。

AIの歴史は約70年以上前の1950年代に遡ります。当時、コンピューター科学者たちは機械が人間のように考えることができるかという夢を抱き、その実現を目指しました。初期のAIは主にルールベースのシステムで、限られた状況での判断が中心でしたが、近年では「機械学習」や「ディープラーニング」の登場で飛躍的に発展しています。

こうした技術革新によって、AIは自動運転、画像認識、自然言語処理など、多様な分野で活用されるようになっています。つまり、AIは単なる未来の話ではなく、私たちの日常に浸透している重要な技術なのです。

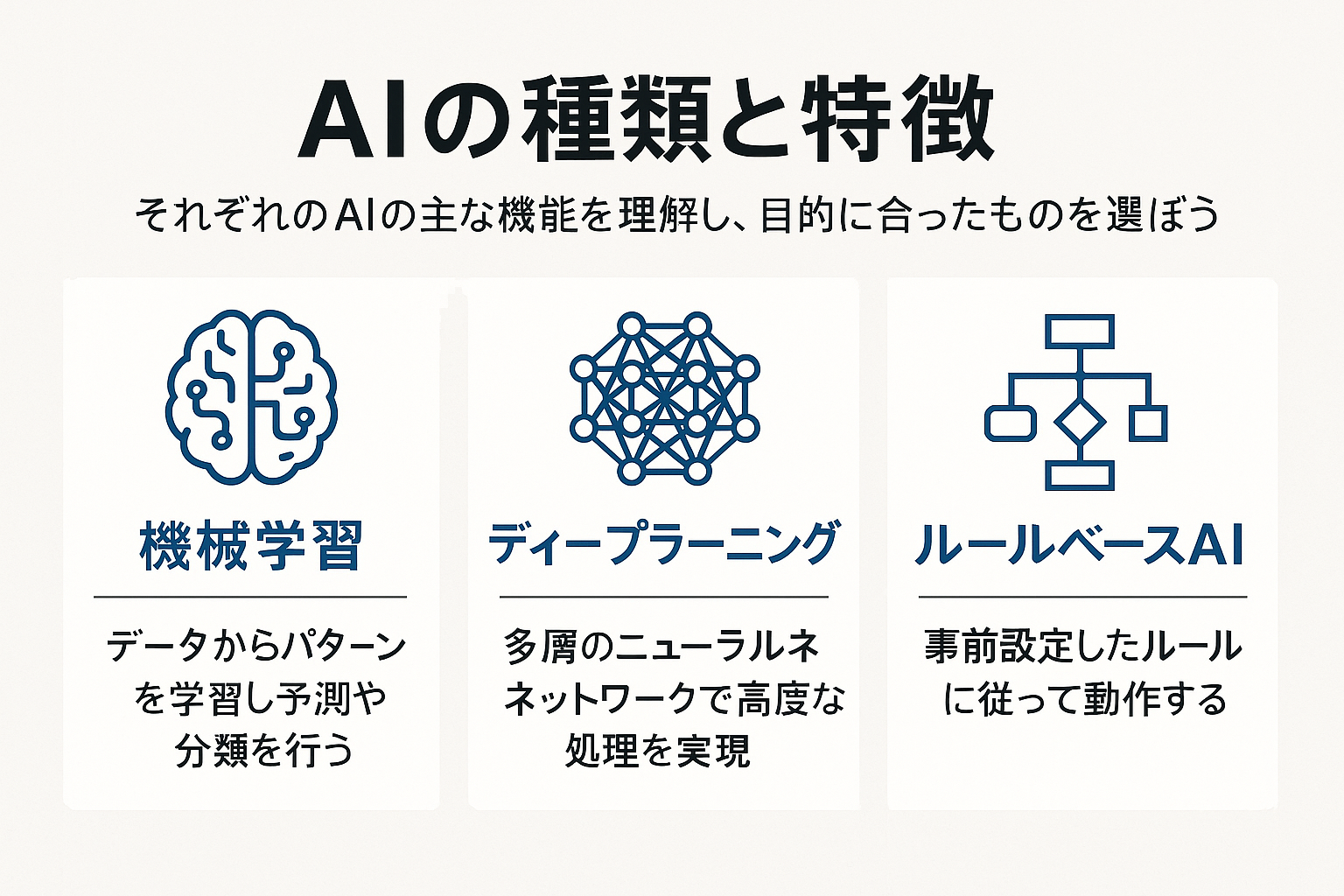

AIの種類と特徴

AIには様々な種類がありますが、代表的なものとして「機械学習」「ディープラーニング」「ルールベースAI」があります。初心者にとって大事なのは、それぞれの特徴を知ることで、どのAIが何に向いているのか理解することです。

- 機械学習(Machine Learning)

大量のデータからパターンを学習し、自動的に予測や分類を行います。例えば、メールの自動分類や顧客の購買予測などに使われます。 - ディープラーニング(Deep Learning)

機械学習の一種であり、多層のニューラルネットワークを用いて画像認識や音声認識、自然言語処理などの高度なタスクを実現します。スマホの顔認証や音声アシスタントがこれに該当します。 - ルールベースAI

あらかじめ設定されたルールに従って動作するAIで、自動化が容易ですが柔軟性は低いです。たとえば、決まった手順で作業を処理するチャットボットの初期形態などがこれに当たります。

こうしたAIの種類は、それぞれ得意分野や活用シーンが異なります。業務にAIを導入するときは、単に「AI」と一括りに捉えるよりも、目的に応じた適切な種類を選ぶことが成功のカギとなります。

AIができること・できないこと

AIの活用が広がる一方で、「AIが万能」という誤解を持つ方もいらっしゃいます。実際には、AIにもできることとできないことが明確にあります。

- AIができること

大量データの高速処理やパターン認識、反復作業の自動化、簡単な文章生成や画像認識など、人間の負担を軽減するタスクに強みがあります。 - AIができないこと

まだまだ人間特有の創造性や感情の理解、高度な抽象的思考は苦手です。また、データに偏りがあると誤った判断を下すリスクがあるため、常に人間の目で監督する必要があります。

たとえば、私が普段仕事で使っているAIは、メールの返信文の下書きを作るときに非常に役立っています。頭の中で文章を練る時間を大幅に減らし、効率よくコミュニケーションできます。ただし、最終的なチェックや言葉遣いの微調整は自分で行うことが多いですね。

AIを導入する際は、AIに何でも任せるのではなく「どの部分を効率化したいのか」を見極め、適切に活用することがポイントといえます。

AIの基本的な使い方ガイド

AIツールの基本操作方法

AIの使い方を聞くと、「難しそう」「専門的な知識が必要」と感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、私の経験では初心者でも意外と簡単に始められます。ここでは私がおすすめするAIツールの例も交えながら、基本的な操作方法を紹介します。

例えばチャット形式のテキストAIとしては、私は「クロード(Claude)」をよく使います。日本語表現に優れており、自然な文章生成が得意だからです。使い方はシンプルで、ウェブブラウザ上でアカウント登録をしてログインし、チャット欄に質問や依頼を書き込むだけ。例えば「○○の件についてメールの返信文を作って」と入力すると、すぐに下書きが表示されます。

ただし、AIは最初から完璧な文章を書くわけではなく、箇条書きになったり若干不自然な部分が出ることもあります。そんな時は「もっと丁寧な表現で書いて」「箇条書きではなく文章に直して」など、追加の指示を出すことで対応可能です。

こうしたコミュニケーションを繰り返すことで、AIから自分の好みに合った回答を引き出せるようになります。つまり、AIの操作方法とは、使い方を覚えるというより、質問や指示の仕方を工夫するプロンプト設計のスキルを身につけることと言えます。

AIを使うための準備と環境設定

AIツールを使い始めるうえで欠かせないのは、基礎的な環境設定です。ここでは実際に私が取り組んでいるポイントを紹介します。

- インターネット環境の整備

多くのAIツールはクラウド型で提供されているため、常時ネット接続が必要です。速度が遅いと待ち時間が増えるため、安定した回線を準備するとストレスが減ります。 - アカウント作成とログイン手順の把握

ツールによっては無料トライアルがあります。私はまず無料版で試し、自分の用途に合うか確認した後、有料プランに切り替えています。 - プライバシー設定とセキュリティの確認

ビジネス利用では特に重要です。重要な情報を入力する際は、ツールのプライバシーポリシーやデータの取り扱いを事前に確かめてください。 - 操作パソコンやスマホの基本設定

AIツールは多くがクロスプラットフォーム対応ですが、利用デバイスに合ったアプリやブラウザの最新バージョン使用を推奨します。

こうした準備を整えるだけで、AIの導入がスムーズになりますし、トラブルも少なくなります。ちょっとした手間ですが、後々大きな時短効果をもたらします。

また、AIツールの詳しい導入手順や比較については、こちらの【2025年最新】業務を変える法人AIツール比較と導入ステップ完全解説でも詳しく触れられているので、業務で導入を検討されている方は参考にされると良いでしょう。

AI操作で押さえておきたい便利なコマンド・設定

AIツールをより便利に使うためには、いくつかの操作ポイントを押さえておくのがおすすめです。ここで私が日常的に活用している便利なコマンドや設定例をご紹介します。

- 明確な指示を与える

「簡単に説明して」「具体例を3つ挙げて」など、具体的かつ簡潔な指示を与えることで、AIの回答精度が高まります。 - テキストのフォーマット指定

例えば、メール文や提案書の文章作成では「ビジネス文書形式で」「カジュアルなトーンで」など、文体を指定できます。 - 反復利用のためのテンプレート保存

よく使う依頼文や質問文はテンプレートとして保存し、使い回すことで効率化ができます。 - ショートカットキーの活用

利用するAIツールごとに異なりますが、例えば送信はCtrl+Enterで素早く行えたり、特定のキーワードで検索・履歴参照ができる場合もあります。

日常生活で使えるAI(スマート家電、音声アシスタント)

仕事以外でも、日常生活でのAI活用はどんどん身近になっています。私も実際にスマート家電や音声アシスタントを取り入れ、家事やスケジュール管理などをサポートしてもらっています。

例えば、スマホの音声アシスタントに「今週の予定を教えて」と尋ねるだけで、登録済みのカレンダーから要点をまとめて読み上げてくれるため、忙しい朝でも手軽に予定を把握可能です。

また、スマート家電ではエアコンや照明の自動制御を活用しています。温度や時間帯に応じて最適な環境調節をAIが自動で行うことで、快適さと省エネの両立が実現しています。こうした身近な活用もAIの恩恵を実感できるポイントです。

教育や学習でのAI活用法

私が特に感銘を受けているAIの利用法に、教育や学習の効率化があります。最近は膨大な情報を整理し、知識のインプットを効率よくしたいというニーズに応えるツールが増えています。

例えば、私がよく使うのがNotebook LMです。専門用語がぎっしり詰まった難解な資料もこのAIにおまかせすると、必要なポイントだけを抜き出してくれます。さらに、音声化機能を使えば目を休めながら耳から学ぶこともできるので、効率的な知識吸収がかないます。

私の身近な体験として、相続関連の分厚い税務資料を家族と一緒に理解するのに苦労したときがありました。その際にNotebook LMに資料を入れて音声化したところ、内容が格段にわかりやすくなり家族全員助かりました。こうしたツールは、教育現場でも利用され始めており、個別指導や自己学習の強力な味方となっています。

主要なAIツール・プラットフォームと使い方比較

これからの時代、どのAIツールを選ぶかは非常に重要なポイントになります。私が実際に試している代表的なツールと、その特徴を使い方の面から解説していきます。目的やスキルレベルに合わせて選択する参考にしてください。

ChatGPTの活用方法と特徴

まず、AIチャットとしては「ChatGPT」が非常にポピュラーです。特にビジネスやクリエイティブな文章作成、アイデア出しには便利で、質問やタスクを投げるだけで応答してくれる手軽さがあります。

ChatGPTは多言語対応が優秀で、英語圏だけでなく日本語でも高い精度を誇っています。日常のメール作成、レポートまとめ、さらにはコード生成にも使えるので、幅広いシーンに活用可能です。私もアイデアをまとめる際によく利用しています。

反面、文章が若干形式的になりやすい点や文章が短くなってしまうなど、専門的な細かいニュアンスを捉えるにはプロンプト工夫が必要という課題もあります。したがって、使いこなしにはある程度の慣れが必要ですが、無料プランの提供もあるため誰でも気軽に試せます。

AI画像生成ツールの使い方(例:Midjourney)

AIは文章だけでなく、画像作成の分野でも革新をもたらしています。私はビジュアル素材が必要なとき、例えばWebサイトのアイキャッチやプレゼン資料用の図版作成に「Midjourney」を使います。

Midjourneyはテキストで指示を入力するだけで、オリジナルの画像を生成してくれるのが特徴です。細かいディテールや雰囲気、色味を指定できるためプロ仕様のビジュアルが数分で完成します。特にクリエイティブな発想が苦手な方でも、イメージを簡単に形にできる利点があります。

ただし、著作権や利用規約の理解が必要な点と、初期設定は少し専門的な部分があるため、少しずつ習得しながら使いこなすことをおすすめします。

AI音声認識・翻訳ツール紹介

音声認識や翻訳の分野では、多様なAIツールが存在しています。私が特に注目しているのは、会議録の自動作成や多言語対応が可能なツール群です。

例えば、録音した会議の音声をAIが文字起こしし、要点をまとめてくれるNottaなどのサービスはとても便利です。これにより、打ち合わせ内容の記録作業が劇的に効率化しました。

さらに海外取引や多文化なチームでのコミュニケーションでも、リアルタイム翻訳機能を備えるNottaを重宝しています。手書きやスクリーンショット翻訳、チャット形式での語句補正も可能な製品が増えており、語学力に自信がない人でも円滑な意思疎通が可能になっています。

私はこうした音声・翻訳AIツールを使い、海外クライアントとの打ち合わせ後の資料作成や内容確認を大幅に効率化しています。

これらの活用が今後のビジネス競争力の鍵になると確信しているため、最新のAIツール情報を追い続け、日々の運用に取り入れていくことが大切だと感じています。

もし、AIツールの選択や導入に迷うときには、こちらの【2025年最新】業務を変える法人AIツール比較と導入ステップ完全解説も役立つと思います。詳細な比較情報や導入手順が解説されており、初心者の方でも理解しやすくなっていますのでぜひ参考にしてみてください。

重要ポイントの振り返りと今後のAI活用の第一歩

AIの使い方はますます身近になり、業務や日常生活のあらゆる場面で活用価値が高まっています。特に初心者の方にとっては「AIって難しそう」という印象があるかもしれませんが、実際には簡単なステップから取り組むことで大きな効果を実感できるツールです。

高度な業務支援としては「Genspark」のスーパーエージェント機能が実に優秀です。これは議事録や打ち合わせ内容をAIに読み込ませて提案書や資料の作成を自動化してくれることも可能なので、効率的な業務遂行をサポートします。

資料もHTML形式で制作されるため、自社サイトに直接アップすることも可能で、クライアントからの評価も高まります。こうしたツールの活用は、業務効率やクオリティ向上に直結するので、ぜひ積極的に試してみてください。

さらに、前述した「ノートブックLM」のようなツールは資料や文書から重要ポイントを抽出し、音声データに変換して耳で聴きながら情報収集することまでできます。こういったAIツールの活用法は、専門的で難解な情報を扱う際にも大きな武器になります。

ここで強調したいのは、AIは決して使いこなすのが難しいものではなく、むしろ誰でも触れて学びながら応用が広がるツールだということです。難しい知識を詰め込む前に、まずは気軽にAIを試してみることが何より大切です。実際に触れ、自分の業務や日常に合った使い方を見つけることが最も効果的なAI習得方法です。

今後もたくさんのAIツールが登場し、その性能や応用範囲は拡大していくと見込まれています。だからこそ、最新の情報に触れ、積極的にAIと関わっていく姿勢が重要です。数多くのAI活用事例を経験し、自分に合うツールや手法を選び取ることで、他者に先駆けて業務の効率化や生産性向上を実現できます。

これらの考え方を踏まえた上で、今後のAI学習をスムーズに進めるためには、より信頼できるソースを活用することが大事です。たとえば、業界の最新レポートや公的なAI研究機関の資料、著名な専門家による解説記事などに目を通すだけでも知識の土台を強化できますよ。

さらにスキルアップを目指すなら、実践的な講座やワークショップに参加するのも良いのではないでしょうか。

AI技術の進化は速度を増しており、これからも使い方や活用事例は多様化していきます。単にAIに頼るのではなく、AIの能力を理解し、自分のニーズに合わせて使いこなすことが成功の鍵になります。

最後に、これからAIを使った業務改善や情報処理を進めていく皆様には、まずは小さいステップから始めてみることをおすすめします。そうすることで、日々の負担軽減と新しい働き方のきっかけになります。

AIは決して特別な人だけのものではなく、誰もが触れ、学び、活用できる強力なパートナーです。まずは身近な業務から挑戦し、段階的に利用範囲を広げていくことで、確かな成果が得られるはずです。これからもぜひ積極的にAIと関わり、進化を続けるこの技術を味方に生活と仕事の質を高めていきましょう。皆様のAI活用の一歩を心から応援しています。

コメント