プログラミングと聞くと「難しそう」「専門的すぎて自分には無理」と感じる方が多いかもしれません。しかし、今注目されている「バイブコーディング」という新しい手法は、非エンジニアの方でもAIを活用してプログラムを作り出せる画期的な方法です。

バイブコーディングは、言葉や雰囲気、いわゆる「バイブ」をAIに伝えるだけで、AIが自動的にコードを生成します。プログラミングスキルがなくても、手書きコーディングのカスタマイズ性とノーコードの習得の容易さを融合し、習得コストを大幅に下げることが可能です。2025年2月にOpenAIの共同創設者やAI技術開発者たちによって提唱されて以来、急速に注目されています。

この背景には、ChatGPTやGoogle Geminiなど大規模言語モデル(LLM)の飛躍的進化があります。これらのAIは単なる文章生成を超え、高度なプログラミング能力を備え、コードの一部だけでなくプロジェクト全体を理解し支援可能なレベルにまで達しています。AIの力を借りて、専門職でなくても独自ツールやサービス開発が格段に身近になりました。

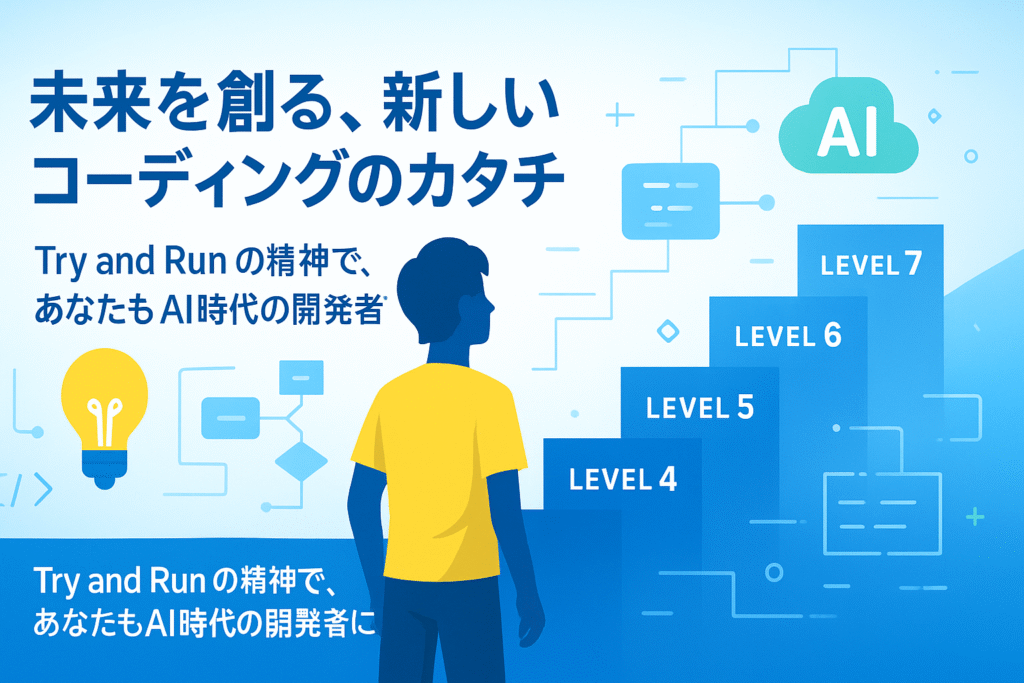

バイブコーディングを学べば、まずHTMLやCSS、JavaScriptで単一のWebページ作成から始め、ExcelやGoogle Apps Scriptによる業務効率化、さらにはReplitやBoltなどクラウド環境を使ったWebサービス構築へとステップアップできます。さらに自身のPC上でPythonなどを使った独自プログラム作成、Gitによるバージョン管理、GitHub連携のAIコーディングエージェント活用まで、体系的に7段階の習得ロードマップがあります。

この方法論を理解すれば、闇雲に学ぶのではなく効率的に実践的スキルが身につき、仕事の効率化や新たな価値創造につながります。AIを味方につけてプログラミングできることは、技術スキルの獲得だけでなく、ビジネスやクリエイティブの可能性を大きく広げることを意味します。

AIの進化速度は日々加速しており、できることも常に進化しています。変化を肌で感じながら試行錯誤する楽しさもバイブコーディングの魅力の一つです。今後は単にAIに頼るだけでなく、自ら理解を深めAIと共にプロジェクトを推進する高度なスキルが求められます。失敗を恐れず挑戦し続ける精神が成長を促し、多様なツールやサービスの登場でバイブコーディングの全体像理解は有益です。

AIを使いこなし自分だけのプログラムやツールを創出する未来はすぐそこにあります。高度化するAI技術の恩恵を最大限活かし、能力と仕事の幅を大きく広げていきましょう。バイブコーディングは単なる技術にとどまらず、新しい働き方や学び方の象徴です。未知の可能性へ挑戦したい方にぜひおすすめします。自分の言葉でAIに指示を出し、動くプログラムを作る楽しさを体験してみてください。

1. バイブコーディングとは何か?AI時代の新しいコーディング手法

AI技術の急速な発展により、従来のプログラミング学習のハードルは劇的に下がりました。バイブコーディングは非エンジニアでもAIを使ってプログラミングできる新手法です。コードを手書きする代わりに、AIに言葉や要望、雰囲気を伝えるだけでプログラムを生成できます。2年以上AIを使ったプログラミング経験をもとに、バイブコーディングの全体像と効果的な学習ロードマップを紹介します。

1.1 バイブコーディングの概念と広がり

「バイブコーディング」は2025年2月にOpenAI共同創設者でテスラAIリーダーのアンドリュー・カーシュ氏が提唱しました。英語の「vibe」は「雰囲気」を意味し、この手法は「コードを書く」作業から離れ、言葉だけでAIにプログラムを作らせる新概念です。プログラミングは専門職からビジネスパーソンや非エンジニアにも届くものとなり、プログラミングの民主化を実現しています。多くの人がAIで業務効率化や自動化に挑戦しています。

1.2 従来のコーディングとバイブコーディングの違い

従来のプログラミングは1行1行コードを書きシステムを構築するため、学習時間と専門知識が必要でした。ノーコードツールは部品の組み合わせで簡単ですがカスタマイズに限界があります。

バイブコーディングはカスタマイズ性の高さと習得しやすさを両立。AIに言葉で要望を伝えればゼロからコード作成し、高度なカスタマイズも可能。非エンジニアでも目的に合ったプログラムを作れます。

1.3 AIの進化がもたらすバイブコーディングの可能性

バイブコーディングは大規模言語モデル(LLM)の進化に支えられています。ChatGPT、Google Gemini、Claude AIなどは日本語の曖昧な指示でも質の高いコードを生成し、国際プログラミングコンテストで上位入賞する実力を持ちます。今後はプロジェクト全体を理解し複雑な開発も担うことが期待されます。

コード生成からテスト、デプロイまで支援する周辺サービスも充実し、非エンジニアでも高度なアプリ開発が可能に。バイブコーディングの活用範囲は拡大しています。

2. バイブコーディングの習得ロードマップ – 7段階のステップ

バイブコーディングを効率的に習得し実践につなげるには段階的学習が重要です。独自に定義した7つのレベルで解説します。これらを順にクリアすれば非エンジニアでもAIを駆使したプログラミングをマスターできます。

2.1 レベル1:1枚ページの作成(HTML/CSS/JavaScriptの基礎)

まずは1枚のWebページ作成から。HTMLで構造を作り、CSSで見た目を整え、JavaScriptで動きを付けます。プログラミング未経験でもChatGPTやGoogle GeminiなどのAIを活用し簡単に作成可能です。

例としてインタラクティブなクイズや動的デモページなど。業務資料や提案の説明に役立ちます。基礎学習はMDN Web Docsがおすすめです。

2.2 レベル2:Officeツールの自動化(Excelマクロ・Google Apps Script)

次はExcelやGoogleスプレッドシートの自動化。AIにVisual Basic for Applications(VBA)やGoogle Apps Script(GAS)でマクロ作成を依頼し、定型作業やデータ処理を効率化します。

たとえば、Excelのシート複製、自動入力、メール送信自動化など。MicrosoftのVBA入門、GoogleのApps Script入門で学べます。

多くの企業研修で効果実感済み。非エンジニアでもニーズに応じたツール開発可能です。

2.3 レベル3:独自Webサービスの開発(ReplitやBolt等の活用)

より実践的に独自Webサービス開発へ。ReplitやBolt、V0.devなどノーコード・ローコードツールを使い、ToDoリスト管理など実用的なサービスを構築します。

数行の指示で画面設計からデータ管理、UIまでAIが代行。専門知識がなくても短期間で完成可能。Replitのチュートリアルが初心者に最適です。

作成したサービスは即インターネット公開可能で、社内外の業務支援に活用されています。

2.4 レベル4:自分のPC上で独自プログラムを作成・実行

クラウド環境以上に高度な環境で自分のPCに開発環境を整え、Python、Ruby、JavaScriptなどでプログラム作成・実行を行います。AI統合コードエディタCursor(公式サイト)やWindsurfを活用。

PDFの全文文字化、画像圧縮、請求書データ集計など専用ツールも作成可能。大量テキスト抽出やSNS解析など外注コスト削減に役立ちます。

環境構築はやや複雑ですが、初心者向け手順もありチャレンジ推奨です。環境整備後は柔軟でセキュアな処理が可能になります。

これらのレベルを理解すれば、非エンジニアがバイブコーディングで成長する姿が見え、効率的に実践できます。スキルと活用範囲は飛躍的に広がり、AIを相棒にした新しい開発が身近になります。学習と実践を始めてみてください。

推奨リンク

2.5 レベル5:クラウドとローカル開発環境の連携活用

クラウド環境とローカル環境の連携は重要なステップです。クラウドはどこからでもアクセス可能で共同作業に適し、ローカルはPC性能を活かした高速編集が可能です。

両者を同期すれば、クラウドで大枠機能を作成し共有しつつ、ローカルで細かい調整や即時確認ができます。分業で効率的な開発サイクルを生み出します。

具体的には、ReplitなどクラウドIDEとCursorなどローカルAI統合コードエディタをSSH鍵認証で安全に連携。設定は手間ですが習得すれば作業効率が大幅に向上します。

クラウド利便性とローカル高速編集の両方を享受でき、開発・メンテナンスの時短や品質向上に繋がり、非エンジニアでも貴重なスキルです。

2.6 レベル6:Gitによるソースコード管理とチーム開発

本格的な開発にはソースコードのバージョン管理が不可欠です。Gitは差分管理ツールで、GitHubはオンラインリポジトリサービス。非エンジニアでも基本操作を理解し扱えることがチーム開発の第一歩です。

コード修正を「コミット」し、GitHubへ「プッシュ」すれば変更履歴が記録されます。複数開発者が同じリポジトリで作業し、変更統合で効率的な共同作業が可能です。

Pull Request機能で修正内容をレビューし品質管理ができ、誤ったコード混入を防げます。最初は難しく感じても、GitHub Learning Labのチュートリアルで段階的に学べます。

Git運用を通じてプロジェクト全体を俯瞰し調整を繰り返す姿勢が身につき、将来AIコーディングエージェントと協働する際も役立ちます。

2.7 レベル7:GitHub連携のAIコーディングエージェント活用

最終段階はAIコーディングエージェントをGitHubと連携しマルチタスクかつ自律的な開発環境を構築することです。

これまでは人主体でAIツールを使っていましたが、AIエージェントが主体的にコード作成・修正し、プルリクエストでGitHubに送信。複数エージェントが協調してプロジェクトを進めます。

OpenAI Codexなどのツールは自律的プログラミングに特化し、高度なコード生成とプルリクエスト操作が可能。人間がレビュアーとなり承認や修正依頼を行う運用が基本です。

このフェーズはAIがチームの一員として機能する時代の到来を示し、プロジェクト管理者はAIと人間のハイブリッドチームを統率し複雑大規模システム開発を効率的に推進します。

AIモデルは日々進化し信頼性・生産性が向上中。GitHubを中心としたAIエージェント連携運用は未来の開発に不可欠なスキルです。

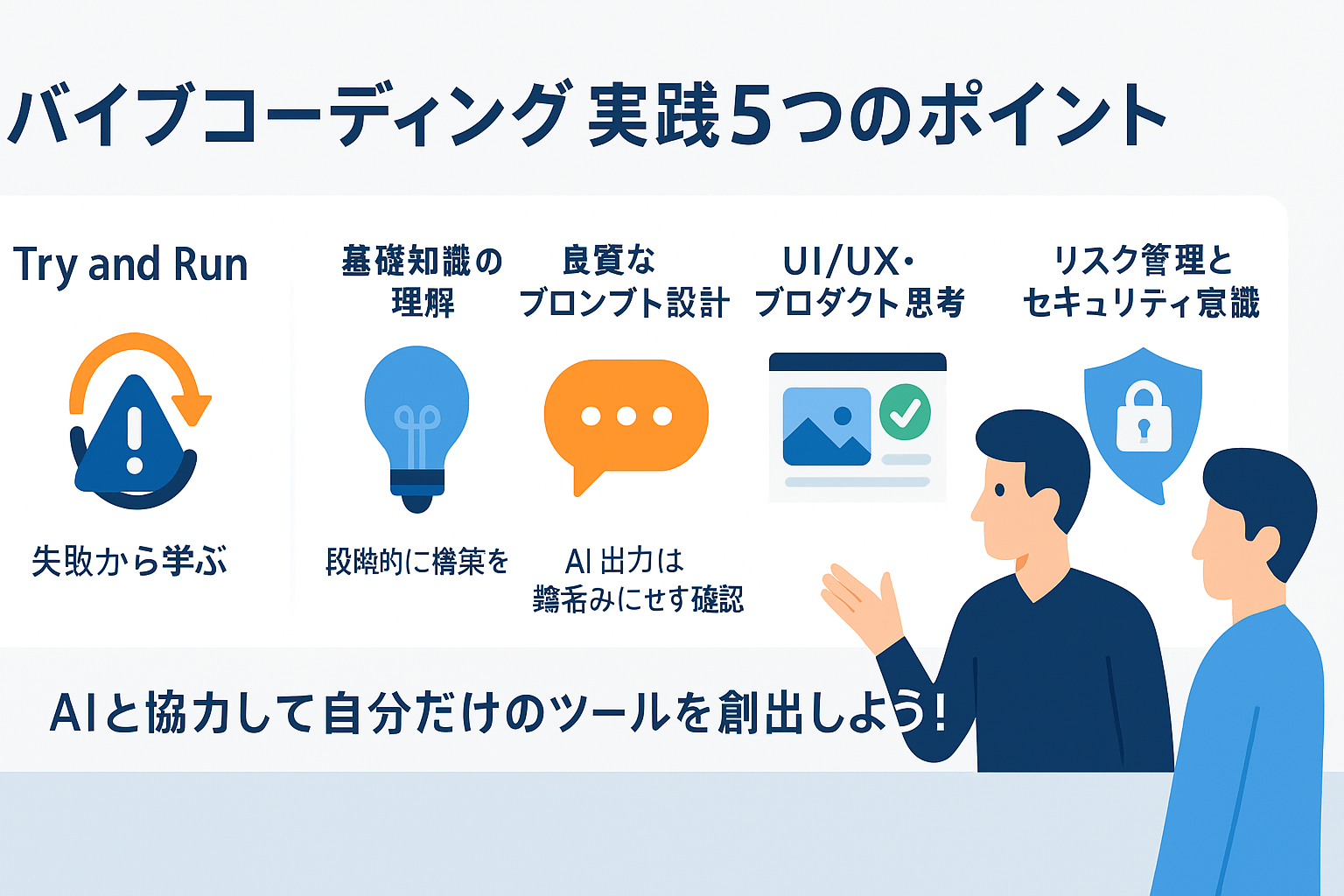

3. バイブコーディング実践のポイントと注意点

バイブコーディングを効果的に活用し成功に導くには単なるツール操作以上の心構えと戦略的学習が必要です。以下に成功のポイントと注意すべきリスクを整理します。

3.1 Try and Runの精神 – 失敗を恐れず学び続ける

バイブコーディングは新技術で失敗やトラブルは避けられませんが、失敗から学ぶことが成長の源泉です。恐れず試し、原因を考え改善を重ねる「Try and Run」の精神が最重要です。

AIツールのエラーは抽象的なこともありますが、エラー文やAI応答を参考に調べる習慣をつけると学習効率が飛躍的に上がります。

失敗経験はAIの限界理解やより精度の高いプロンプト設計に役立ちます。技術進歩には試行錯誤が不可欠で、積極的チャレンジが成長の鍵です。

3.2 基礎プログラミング知識とAI活用のバランス

AIが多くのコードを自動生成しても、基礎的プログラミング知識は必須です。AI出力を理解し適切な修正や指示ができるようになります。

基本構造や典型パターン、エラー意味を知れば無駄な指示を減らし効率的なプロンプト設計が可能。生成コードを批判的に評価し補正もできます。

「全部AI任せ」は長期的に推奨されません。AIは補助的パートナーと捉え、自分の知識を増やし高度な指示・アイデア共有に注力する姿勢が望ましいです。

良質教材や実践動画で基礎を固めることがスキル向上の近道です。

3.3 効果的なAIとの対話(プロンプト設計)の秘訣

バイブコーディング成功はプロンプト設計に大きく依存。品質高いコード生成と開発時間短縮に繋がります。

ポイントは、

- 明確で具体的な指示を与える

- 要件は段階的に追加し小さく動くコードから改良

- 参考例や期待出力イメージを提示

- エラー詳細や実行環境情報を正確に伝える

これらは試行錯誤で自然に上達します。複数AIツールを得意分野で使い分けるのも効果的です。

効果的な対話でバイブコーディングの可能性は無限に広がります。

3.4 プロダクト視点とUI/UXの重要性

バイブコーディングはコード生成だけでなく、完成度や利用者満足を左右するUI(ユーザーインターフェース)・UX(ユーザー体験)の視点が不可欠です。

使いやすい画面設計、操作性、レイアウト、ポップアップ、ボタン配置など細部の工夫が価値を高めます。

自分だけでなくチームや顧客向けならユーザー目線で直感的操作を意識しましょう。AIにもUX実現の目的を明確に伝えると理想的コードが得られます。

マーケティング視点を取り入れればプロダクト成長も促進。技術者を超えプロダクトオーナー意識を持つことが価値創出に繋がります。

3.5 バイブコーディングの限界とセキュリティリスクへの配慮

バイブコーディングは非エンジニアに門戸を開く革新的手法ですが万能ではなく限界とリスクがあります。

複雑な大規模システムの完全自動構築はまだ難しく、AI生成コードに瑕疵やバグも含まれます。不具合の可能性も常にあります。

特にビジネス用途や外部公開システムはセキュリティリスクに十分配慮し、権限管理、入力検証、通信暗号化など専門家助言を得て対策を講じるべきです。

個人や小規模チームは閉じた環境で作成し公開範囲を限定する安全運用が望ましいです。

最近はセキュリティスキャン機能付きのバイブコーディング支援ツールも登場。AI任せにせず自分で検証確認することが安全開発の鍵です。

リスクを理解し短所を補いながら活用することが長期成功に繋がります。

4. まとめ:バイブコーディングで広がる非エンジニアの可能性と今後の学び

バイブコーディングはAIの進化を背景に非エンジニアでも高度なプログラム作成・管理を可能にした新潮流です。7段階のステップで1枚ページ作成から始まり、クラウドとローカルの連携、Gitを使ったコード管理、GitHub連携の自律的AIエージェント活用まで成長します。

この技術習得で業務効率化や自動化、独自サービス開発などビジネスの幅を大きく広げられます。重要なのは「試して失敗し学ぶ」精神と基礎知識を身につけAIを最大限活用するバランス感覚です。

コードだけでなくUI/UXやプロダクト設計も意識し、より価値ある成果物を生み出せます。一方、セキュリティリスクやAIコードの限界にも注意し安全運用を心掛けることが必要です。

今後AI技術はさらに進化し非エンジニアのプログラミング可能範囲は爆発的に拡大。複数AIエージェントが連携し自律的に複雑タスクを実施する時代も目前です。継続学習と挑戦、失敗からの回復力が効果的活用の鍵となります。

取り組みのポイントは、

- レベル1のHTML/CSS/JavaScriptで1枚ページ作成から始める

- Officeツール自動化に挑戦し効率化を実感する

- クラウドとローカル環境で開発基礎を固める

- AIエージェントと協働しマルチタスク開発に踏み込む

- 失敗を恐れず継続的に学ぶ「Try and Run」の精神を持つ

これらは変化激しいAI活用環境で非エンジニアが自律的に力をつけ、業務自動化や新価値創造に貢献する基盤となります。動画や書籍、Google 生成AI講座、Vibeコーディング実例集(GitHub)など多様なリソースを活用し、着実な成長を目指しましょう。

未来は既に始まっており、バイブコーディングはその最前線にあります。非エンジニアならではのフレッシュな視点を生かし、新たなテクノロジーと共に歩み、これからの時代に不可欠なスキルを手に入れてください。あなたのチャレンジが新しい可能性を切り開く第一歩となることを願っています。

なお、バイブコーディングについては下記記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

「バイブコーディングとは?もう実用レベル?メリットや注意点、代表ツールなど」|EPICs株式会社

コメント