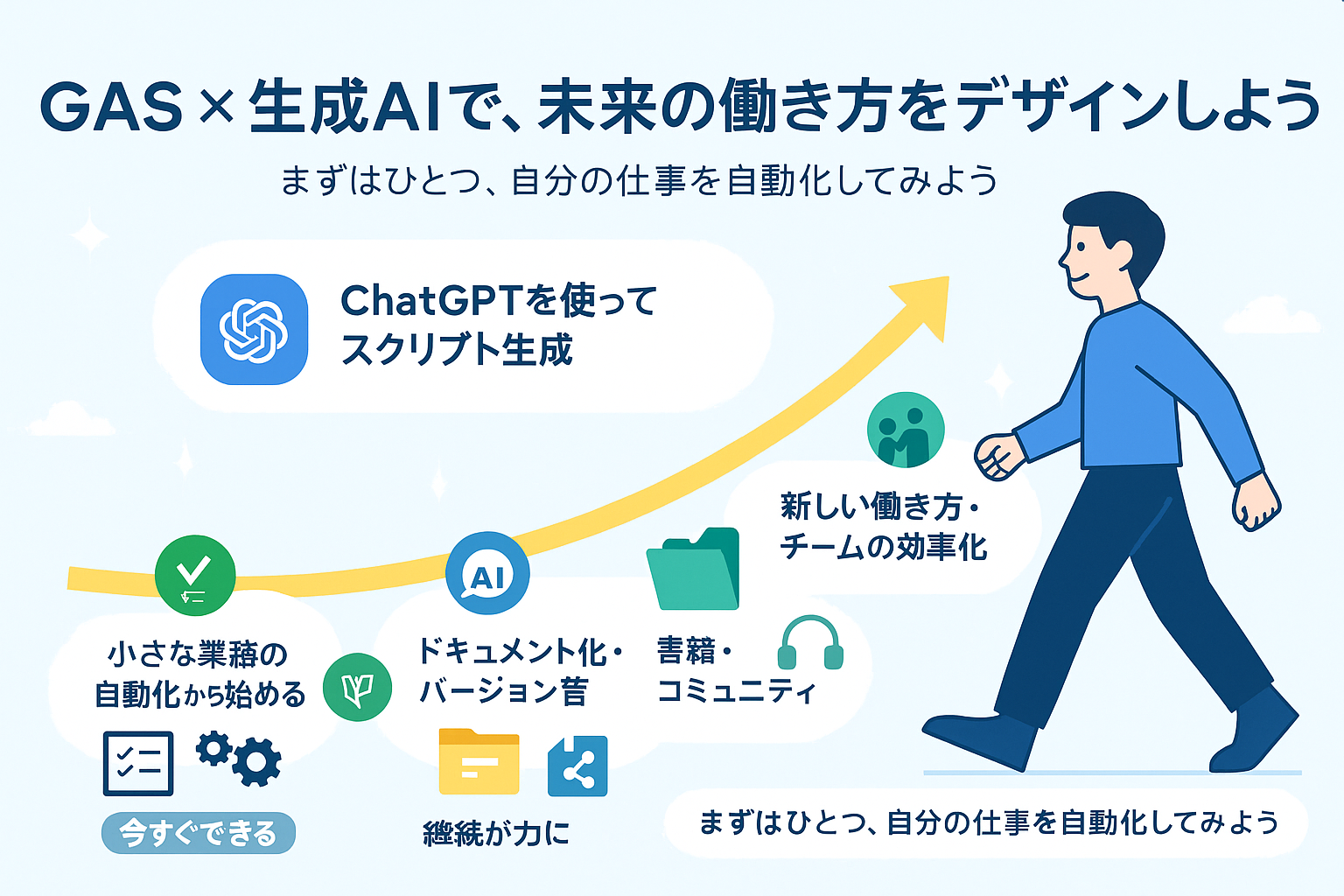

Google Apps Script(GAS)で日常業務を劇的に効率化する秘訣

仕事の中で繰り返し行われる単純作業に時間を取られてしまう経験は多いでしょう。毎月の経費処理や複雑なファイル管理、複数の書類作成など、ルーティンワークは重要ですが、そのために本来注力したい業務が後回しになることも少なくありません。

ここで注目したいのがGAS(Google Apps Script)です。Googleが提供するスクリプト言語で、Google スプレッドシートやドキュメント、Gmail、ドライブなど、普段使い慣れたツールの操作を自動化できる強力な仕組みです。GASを活用すれば、手間のかかるタスクをワンクリックで処理でき、業務のスピードと精度が大きく向上します。

GASの最大の魅力は手軽さにあります。特別なソフトをインストールする必要はなく、ブラウザがあればすぐに始められます。加えて、プログラミングの知識が浅くても、ChatGPTのような生成AIを使って簡単にコードを作成できるため、エンジニアでなくても気軽に取り組めます。生成AIを活用したコード作成は革命的で、初心者でも高度な自動化を短時間で実現可能です。

また、Excelのマクロに似ているものの、GASはクラウドベースであり、複数人での共有や編集がスムーズにできます。例えばクレジットカードの経費振り分け、締め切り間近のタスク管理、Google ドライブ内のフォルダ整理など、多様な業務の自動化が現実的になっています。

こうしたGASの導入は働き方改革に直結する重要なツールといえます。公式ドキュメント(Google Apps Script公式ドキュメント)で基本から応用まで体系的に学べます。

さらに生成AIとGASの連携も進んでおり、ChatGPTなどのAIを活用してプログラムを書くことで、より複雑な処理も自動化可能です。例えば、AIによる自然言語解析でスプレッドシートのデータを要約したり、メール本文の自動作成を支援したりできます。こうした背景から、AI技術の効果的な活用が一層求められる時代に突入しています。OpenAIのChatGPT活用ガイドも参考にしてください。

GASの最大のメリットは単なる自動化にとどまらず、AIと組み合わせて業務の質そのものを向上できる点にあります。時間の節約だけでなく、新しいビジネスアイデア創出やデータ活用の幅も拡がりました。

今後はGASと生成AIのスキルが、非エンジニアのビジネスパーソンにとって不可欠になるでしょう。日々の「面倒くさい」作業を解消し、クリエイティブな業務に集中できる環境作りにGASを活用してみてください。

以下ではGASの基本的な使い方からChatGPTを使った実践的なコード作成例、具体的な自動化事例まで丁寧に解説しています。日常の業務効率化に役立つテクニックが満載ですので、ぜひ参考にして仕事の質を高めてください。

1.1 Google Apps Script(GAS)とは何か

Google Apps Script(以下GAS)は、Googleが提供するクラウドベースのスクリプト言語で、Google Workspaceのアプリケーションの自動化や連携を可能にします。スプレッドシート、Gmail、Googleドライブ、ドキュメントなどのGoogleサービスで繰り返す定型作業やルールベースの処理を簡単に自動化できることが最大の特徴です。

GASはJavaScriptをベースにしており、ブラウザ上で動作するため特別なソフトのインストールは不要です。Googleアカウントがあればすぐに使い始められる手軽さがあり、プログラミング初心者でも習得しやすく、業務効率化に役立つツールとして注目されています。

1.2 GASの基本概要と特徴

GASはGoogle Workspaceのアプリを対象に、ルールに基づく作業を自動処理するために設計されています。例えば毎日の定時にスプレッドシートのデータ集計を行い、その結果をメール送信する業務が自動化可能です。これにより、時間のかかるルーティンワークの削減とミス防止が実現します。

開発環境はオンライン完結型で、コードはブラウザのエディタに直接記述し実行可能です。初めはプログラミングが難しく感じるかもしれませんが、多くの処理は簡単なコードで済み、ChatGPTなど生成AIを使えば非エンジニアでも容易にスクリプトを作成できます。

筆者は月次の経理で個人利用と法人利用の経費を分ける処理をGASで自動化しています。手動の仕分けは時間とミスが多いですが、GASでワンクリックの振り分けを実現。設定すれば継続利用できるのも魅力です。

1.3 Excelマクロとの比較

GASはExcelマクロに似た自動化ツールで、特にスプレッドシート作業で共通点が多いです。ExcelマクロはWindowsのExcelに依存しローカルで動作しますが、GASはクラウド上で動くため環境依存が少なく、どこからでもアクセス可能です。

さらにGASはGoogle Workspaceの他サービスと簡単に連携でき、Gmailのメール送信やドキュメント作成、ドライブ管理などもワンストップで行えます。Excelマクロでは困難な複数サービス連携の高度な自動化が可能です。

コードはJavaScriptベースで汎用性が高く、プログラミングに慣れていればGASの拡張性に魅力を感じるでしょう。Excelマクロを使っていた方も直感的に移行できる部分が多いので、双方の特徴を理解し使い分けることがおすすめです。

1.4 生成AIとGASの連携による自動化の可能性

近年、ChatGPTなど生成AIの進化により、プログラミングの敷居が大幅に下がりました。GASでも以前は専門知識が必須でしたが、「特定の処理を行うGASコードを作って」とAIに依頼するだけで、非エンジニアが高度なスクリプトを作成可能です。

処理内容を文章で伝えると条件に合ったコードを生成し、エラー修正や機能追加も相談できます。これにより業務自動化を自分でどんどん進められ、スピードと効率が飛躍的に向上します。

例えば経理のクレジットカード仕分けでは、ChatGPTに条件説明してコード作成を依頼、そのままスプレッドシートと連携し自動化しました。日々のルーティンが楽になるだけでなく、ヒューマンエラーも減少しました。

GASはGoogle Workspace全般に応用可能で、スプレッドシート以外にドキュメントやドライブ、スライドでも生成AIを活用した自動化が実現できます。より柔軟でパワフルな業務効率化が可能です。

こうした背景から、GASと生成AIの組み合わせは、従来エンジニアだけの領域だった自動化をビジネスパーソンが手軽に実施できる未来を切り拓いています。AIを活用しながらGASスキルを磨くことで、業務改善の可能性が広がります。

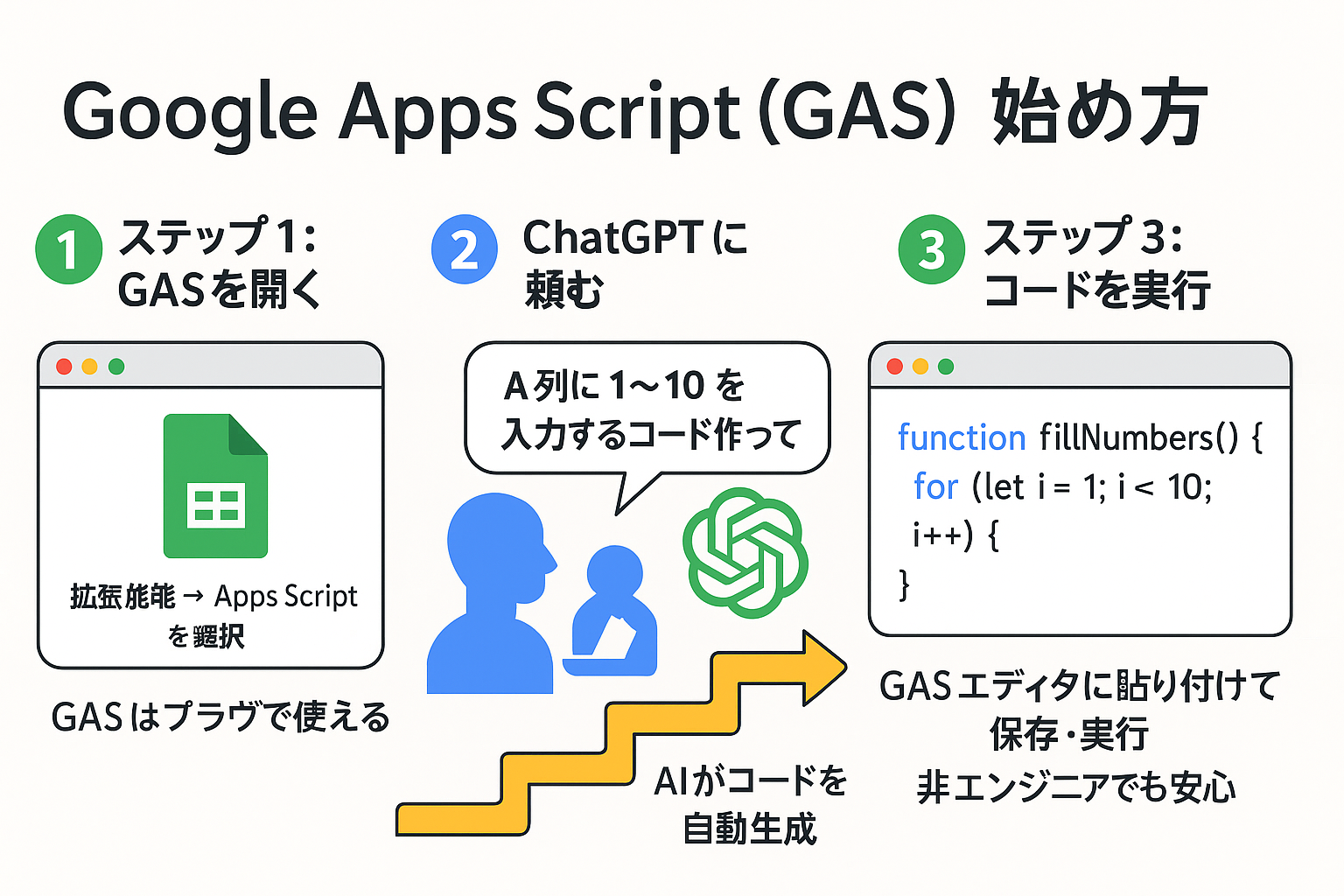

2. 初心者向けGASの基本的な使い方

GASを始めるにはGoogleアカウントとブラウザがあれば十分です。基本設定から生成AIの活用でコード作成、実際にGoogleスプレッドシートやドキュメントで動かす方法まで理解すれば、初心者でも自動化の第一歩を踏み出せます。

2.1 GoogleアカウントとApps Scriptの設定

Googleアカウントでログインした状態でスプレッドシートやドキュメントを開き、メニューの「拡張機能」→「Apps Script」を選択すると、スクリプト編集画面が開き、自分専用のGASプロジェクトが作成されます。

GASコードはJavaScriptに似た言語で記述し、保存後すぐに実行可能です。初回実行時はGoogleから権限承認を求められますが、画面の指示に従えば問題ありません。

設定は非常に簡単で、追加ソフトのインストール不要。環境構築の手間がなく、すぐに自動化作業を開始できるのが大きなメリットです。

2.2 ChatGPTや生成AIを活用したコード作成

GASでよくある壁は「何をどうコード化するか分からない」ことですが、ここで生成AIの強みが活きます。ChatGPTに「スプレッドシートのA列に1から10まで数値を入力するGASコードを書いて」と日本語で依頼すれば、即座にコードが提示されます。

提示されたコードをコピーし、Apps Scriptエディタに貼り付けて保存・実行すれば作業が完了。エラー修正や機能追加もAIに相談でき、不明点もすぐ解決可能です。

生成AIの活用により、プログラミング未経験でも業務に必要な処理を効率的に形にできるため、非エンジニアにも強くおすすめの方法です。

2.3 実際にスプレッドシートやドキュメントでの簡単な例

スプレッドシートの拡張機能からApps Scriptを開き、以下のような簡単なコードを作成してみるとGASの仕組みが直感的に理解できます。

function fillNumbers() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();

for (var i = 1; i <= 10; i++) {

sheet.getRange(i, 1).setValue(i);

}

}このコードはA列1行目から10行目に1から10までの数字を自動入力します。保存後に実行すればスプレッドシートに反映され、GASの動作が体感できます。

Googleドキュメントでも同様にApps Scriptが利用可能です。例えばドキュメント最初の行にAからZまでアルファベットを自動挿入するコードなども簡単に作れます。ChatGPTを活用すれば難易度は下がります。

こうした実践例を通じてツール理解が深まり、より複雑な自動化にも挑戦できるようになります。

Google Apps Scriptはプログラミング初心者でも気軽に業務自動化に取り組める優秀なツールです。ブラウザだけで完結し、Google Workspaceの強力なサービスと連携できるため、多様な業務課題を解決します。生成AIを加えることで自動化が一気に身近になります。

公式ドキュメント(Google Apps Script公式ドキュメント)やGoogle公式の自動化事例集(Google Workspace自動化事例集)も活用し、まずは簡単なコードから触れてみてください。

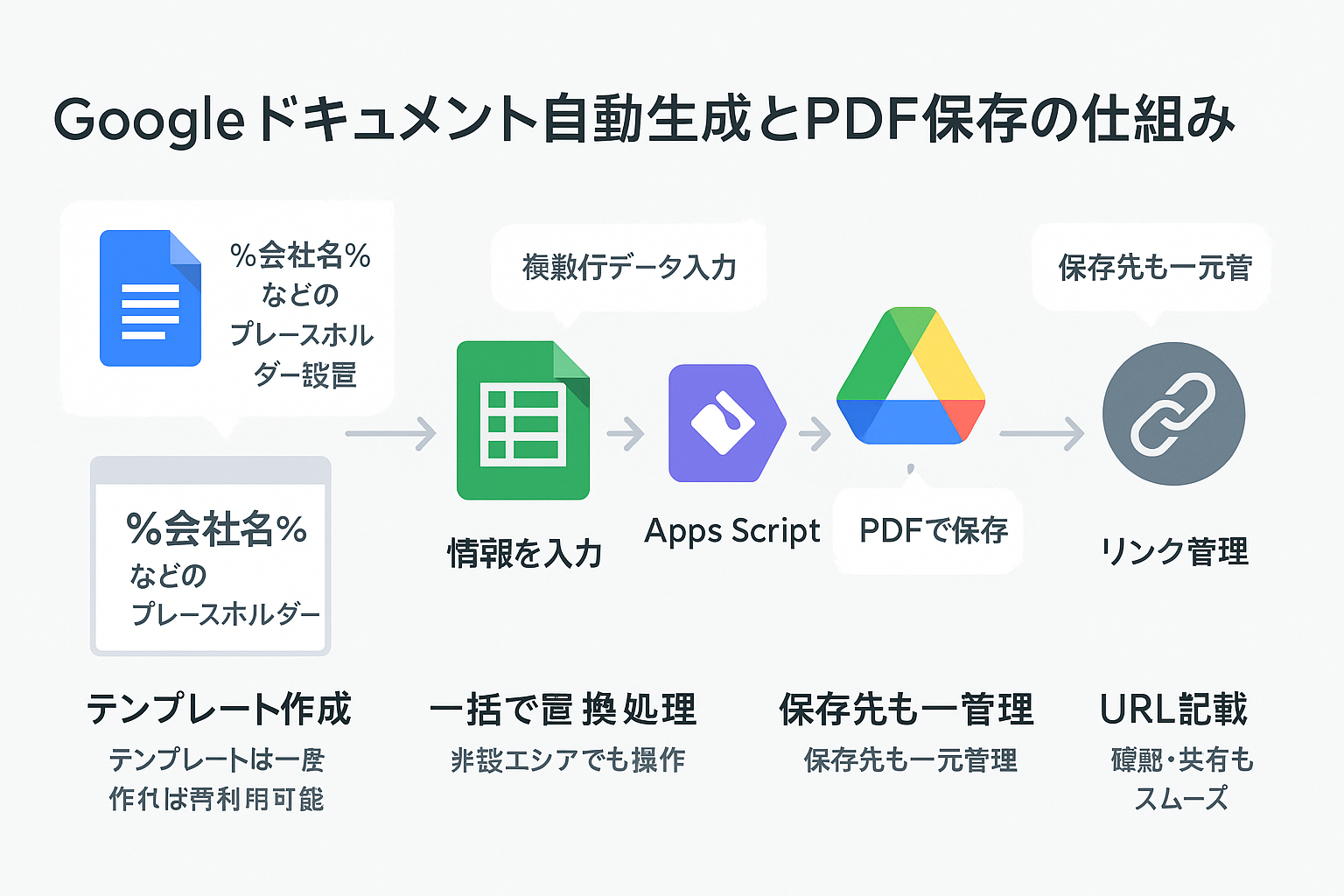

3.Googleドキュメントの自動生成とPDF保存

Googleドキュメントの自動生成とPDF保存は、ビジネス文書や案内状の大量作成に有効です。テンプレートを使い一括置換処理を行うことで効率的に文書を作成し、業務負荷を大幅に軽減します。

3.1 テンプレートドキュメントとスプレッドシート連携の仕組み

Googleドキュメントでテンプレートを作成し、「%会社名%」「%担当者名%」などのプレースホルダーを設置。スプレッドシートの各行のデータと連携し、Apps Scriptでデータを読み込み置換します。これを各レコードに対して繰り返し実行し、オリジナル文書を生成します。

この方法でスプレッドシートの数値や文字列の更新が自動的にドキュメントに反映され、誤字脱字減少と時間短縮が実現します。

3.2 会社名や担当者名の一括置換処理

Apps Scriptのドキュメントサービスを使い、テンプレートを複製後、内部テキストを検索し置換します。対象のシートから会社名や担当者名を取得し、複数行でも効率的に処理可能です。

案内状や契約書作成に効果的で、必要部分のみをカスタマイズでき、日付やイベント名などの可変情報も柔軟に置換できます。

3.3 ファイル保存先フォルダ指定とURL管理

生成したドキュメントはApps Scriptで指定したGoogleドライブのフォルダに自動保存し、ファイル整理を自動化します。生成ファイルの散逸を防ぎ一元管理が可能です。

さらにスプレッドシート内に生成ドキュメントのURLを自動登録し、確認や共有が容易になります。部署間の連携、進捗管理、フィードバックもリアルタイムで行える便利な仕組みです。

このワークフローは手作業を大幅に削減し、誰でも文書作成をスムーズに行えるため、非エンジニアにもおすすめです。

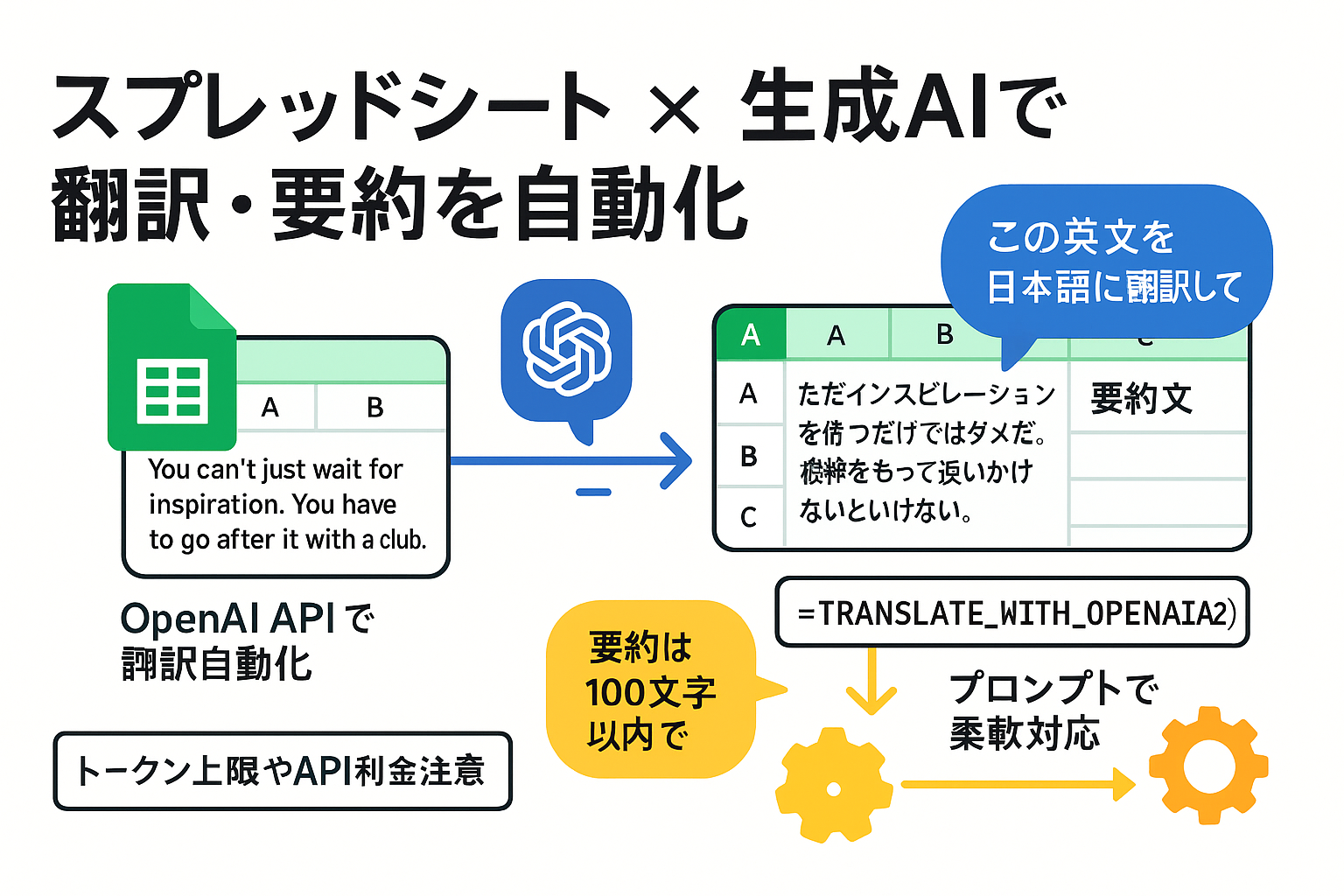

4. 生成AI利用によるGoogleスプレッドシート内の翻訳・要約処理

生成AIの活用で、Googleスプレッドシート上のテキスト処理、特に大量の翻訳や要約を自動化でき、業務効率が飛躍的に向上します。OpenAIのAPI連携を使った具体的な事例と活用法を紹介します。

4.1 OpenAI APIを用いた大量翻訳自動化の設計

OpenAIのAPIを利用し、英語などの文章を大量に日本語へ翻訳する処理を自動化可能です。スプレッドシートの英文列のデータを取得し、APIにリクエスト。返却された翻訳文を別の列にセットする一連の処理をApps Scriptで実装できます。

効率化のため10行や5行単位でまとめて送信する設計が推奨されます。APIコールの頻度制限やレスポンス待ち時間の短縮に効果的です。翻訳以外にも要約やキーワード抽出など多様な文章解析にも応用可能です。

4.2 ユーザー定義関数の作成と活用

Apps Scriptで独自関数を定義すれば、ユーザーはスプレッドシートのセル内に関数を記述するだけで生成AIの処理結果を得られます。例:=TRANSLATE_WITH_OPENAI(B2)と記述すれば、B2セルの内容が翻訳されC列に反映されます。

この方法により、非プログラマーでもAI処理が身近になり簡単に利用可能です。ただし処理時間がかかる場合もあるため、大量データは分割実行や定期実行と組み合わせると安定します。

4.3 プロンプトの柔軟設定とカスタマイズ方法

AIの翻訳・要約結果はプロンプトに依存するため、スクリプト内でプロンプトを柔軟に設定・変更できる仕組みが重要です。たとえばスプレッドシートの別シートや特定セルにプロンプト文を記述し、Apps Scriptが読み込んで使用する設計です。

これにより複数用途に応じて翻訳・要約の形式やスタイルを切り替えられ、業務特有の言い回しや要約文の長さ調整にも対応可能です。

4.4 処理上の注意点(API容量制限など)

OpenAI API使用時は、コール回数や最大トークン数など容量制限に注意が必要です。大量処理時は分割やバッチ処理を設計に組み込み、制限超過を防ぎましょう。

また大量API呼び出しは費用もかかるため、不要な繰り返しを避けるキャッシュ処理や処理済み判定を組み込む工夫をおすすめします。こうした注意点を踏まえつつ、生成AIの強力な機能を最大限活用しましょう。

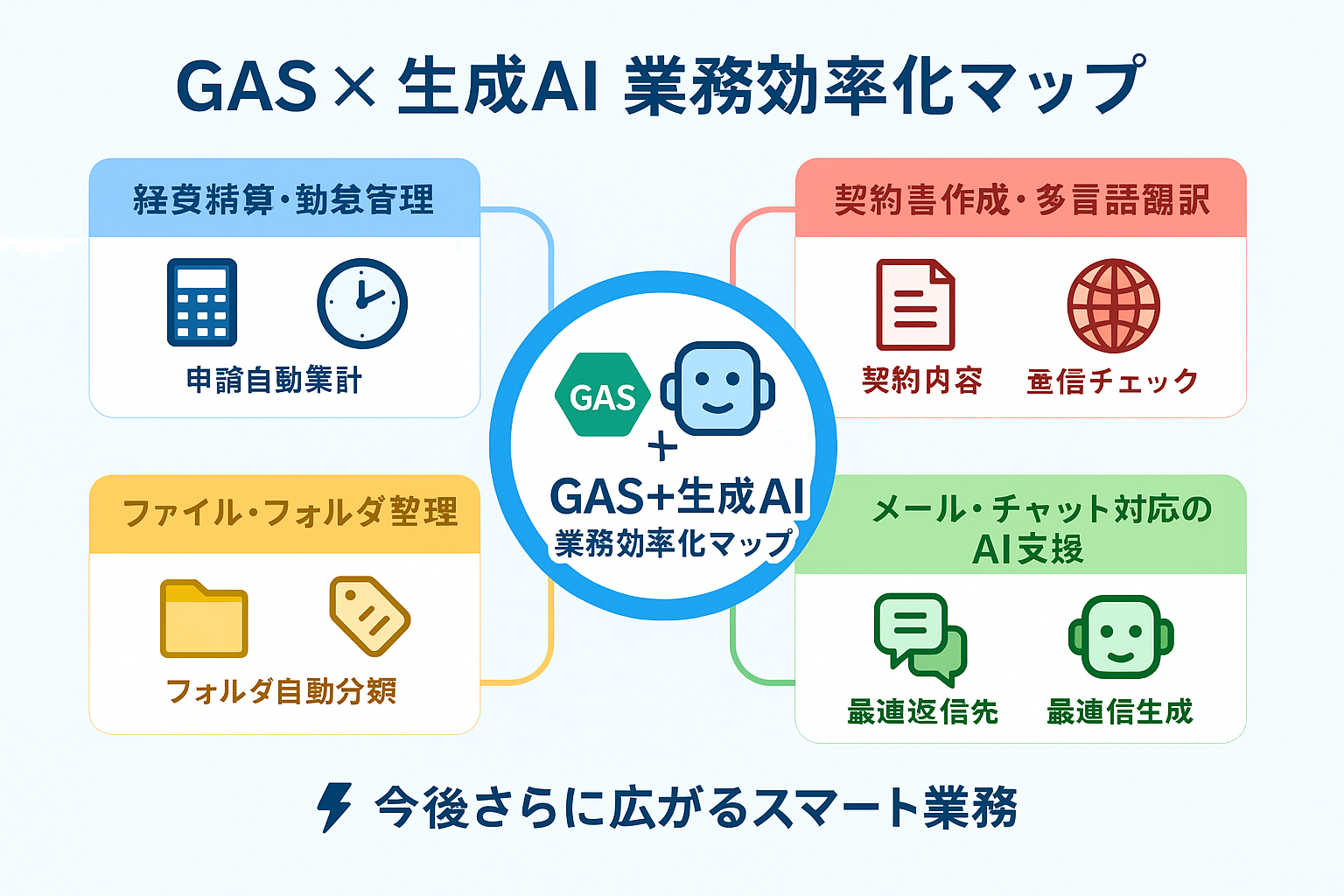

5. GASと生成AIで広がる業務効率化の可能性

GASと生成AIの組み合わせは、単なる自動化にとどまらず、業務の質を高め新しい働き方を実現するキー技術として注目されています。代表的な応用事例とトレンドを紹介します。

5.1 スプレッドシートの経費精算や勤怠管理自動化

経費精算や勤怠管理は手間がかかる作業ですが、GoogleスプレッドシートとGASで条件に応じた自動処理が可能です。経費申請フォームの入力内容を集計・チェックし、不備があればSlackやメールで通知するといった運用が実現できます。

勤怠データをカレンダーや給与計算システムと連携し、期日超過のアラート送信も容易です。ルールが明確な作業はGASと相性が良く、高度な自動化が可能です。

5.2 ドキュメントチェックや多言語契約書の自動生成

グローバルビジネスでは契約書の多言語化が必須ですが、手作業は膨大な時間と労力を要します。GASと生成AIを連携させることで、契約書の内容チェックや用語統一、翻訳処理を自動化できます。

生成AIは文章の誤りや不適切表現を検出し修正案も提示可能。多言語契約書の作成効率化と正確性向上に貢献します。

5.3 ファイル管理・フォルダ分類の効率化

大量のファイルやフォルダの整理も、GASと生成AIで効果的に行えます。ファイル名や内容に基づく自動分類、適切なフォルダへの移動、重複ファイル検出、一定期間更新のないファイルの抽出などのメンテナンスも自動化可能です。

共有ドライブの階層コピーやファイル整理は手間ですが、一度自動化スクリプトを作れば定期的に効率よく管理できます。

5.4 今後の活用例と生成AIとの連携の重要性

今後の業務自動化は、単純作業の自動処理のみならず、生成AIの高度な言語理解を活かしたスマートワークフロー構築が鍵です。例えば営業メールの最適文言自動生成や、過去のやり取りを踏まえた顧客対応チャットボットの活用が考えられます。

GASは生成AIとの接点を簡単に構築でき、非エンジニアも柔軟にAI連携を実現可能です。多くのビジネス現場でGASと生成AIを組み合わせた効率的なソリューションが今後さらに重要となるでしょう。

生成AIの最新情報は「生成AIビジネス活用研究所」などの専門チャンネルで情報収集するのもおすすめです。

生成AIビジネス活用研究所

6. まとめと次のステップ

Google Apps Script(GAS)の習得により、多くの業務プロセスを大幅に効率化できます。特に非エンジニアでもChatGPTなど生成AIを活用し簡単にスクリプトを作成し、ルーティンや繰り返しが多い事務作業を自動化できるのが大きな魅力です。自動化は時間短縮だけでなくミス削減や人的リソースを創造的業務へ振り向ける付加価値も生みます。

6.1 GASの習得による自動化のメリット

GASはGoogle Workspaceのツールとシームレスに連携し、スプレッドシート、ドキュメント、ドライブ、Gmailなどの繰り返し処理を迅速かつ正確に自動化します。経費仕分けや締め切りリマインドメールの自動送信など、一度作れば長期利用できる点も大きな利点です。

追加ソフト不要でブラウザとGoogleアカウントがあればすぐ使える手軽さは、非エンジニアにもチャレンジしやすい敷居の低さです。生成AIのコード自動生成技術によってプログラミング未経験者でもスクリプト作成・メンテナンスが可能になり、活用範囲は広がり続けます。

属人化解消にもつながり、担当者交代時もスムーズな処理が可能に。GAS習得はビジネスの継続成長に寄与する重要スキルといえます。

6.2 生成AI時代における非エンジニアの新しいスキル像

生成AIの進化により、プログラミングは専門家だけのものではありません。ChatGPTなどAIツールで適切なプロンプトを設計し、GASなどのコードを自動生成・修正できる能力が現代の非エンジニアにとって重要です。

「AI × 自動化」のスキルは業務効率向上だけでなく、人間の判断力とAIの強みを組み合わせた高度な業務プロセス構築や副次的改革を実現します。プロンプト設計力、データ構造理解、AI出力検証力など幅広いスキルが求められます。

現場に入り込み自動化要件を紐解く企画力や課題発見力も不可欠。技術習得を超え、組織生産性を加速させる価値創造力と直結します。今後はGASや生成AIを活用しつつ、業務全体最適化を志向する姿勢が非エンジニアに強く期待されます。

6.3 学習リソースと実践継続の推奨

GASと生成AIのスキルは一朝一夕で身につくものではなく、体系的学習と実践の繰り返しで深まります。まずはGoogle公式のGoogle Apps Script公式ドキュメントに触れ、基本や活用事例を把握しましょう。

最新のAI活用情報やプロンプト設計ノウハウは、ChatGPT活用ガイドや生成AIニュースを活用するのが効果的です。具体例を通じて実務に即した応用テクニックが身に付きます。

日常的には身近な業務の小さな自動化からスタートし、成果を体験しながら知見を蓄積、改善を繰り返すことが重要です。コミュニティやオンラインフォーラムで情報交換し、継続学習とモチベーション維持を図るのもおすすめです。

独自スクリプトはバージョン管理やドキュメント化で品質を保ち、安定した自動化環境を維持しましょう。

6.4 さらなる情報提供とコミュニティ参加の案内

技術は日々進化し続け、GASや生成AIの活用法も広がっています。新情報収集と最新トレンド把握が成功の鍵です。おすすめコンテンツには、業務効率化実例や生成AI応用テクニックを扱う生成AIビジネス活用研究所があります。専門家インタビューや先進事例が豊富です。

書籍も有益で、GASやChatGPT、生成AI関連の良書が多く市販されています。興味があればAmazonでのAI関連書籍検索を活用してください。知識深化と実務ヒントの両方に役立ちます。

オンライン技術コミュニティやSNSグループで日々の疑問を共有し解決する場を持つことも価値大です。最新ツール評価や問題解決策がリアルタイムで交わされ、学習が加速します。

学びを実務に活かし成果を出すには継続的挑戦と改善の姿勢が不可欠です。最初は小さな自動化から始め、段階的に複雑な業務へ応用範囲を広げることが推奨されます。こうしてGASと生成AI双方を駆使した効率化が進み、未来の働き方を自ら切り拓けます。

技術の変化が激しい時代だからこそ、新スキルを身につけ活用し続けることで、ビジネスパーソンとしての価値を高めましょう。

コメント